Identität auf dem Papier

Transpersonen. Das sind Menschen, die bei ihrer Geburt ein Geschlecht zugewiesen bekommen haben, das nicht ihrer Identität entspricht. Am 12. April 2024 verabschiedete die Bundesregierung ein Gesetz, das darauf abzielt, genau diesen Menschen zu helfen: Das Selbstbestimmungsgesetz.

Philip Petzendorfer & Rebecca Rist

Olli schminkt sich | Quelle: Rebecca Rist

Das neue Selbstbestimmungsgesetz – kurz SBGG – soll es Menschen künftig leichter machen, den Namen und das Geschlecht im Personenstandsregister ändern zu lassen. Das Gesetz setzt dabei vollkommen auf das Prinzip der Selbstbestimmung. Es genügt, ab dem Inkrafttreten des Gesetzes, beim Standesamt eine Änderung des Namens oder des Geschlechts anzufordern.

Was ist das Personenstandsregister?

Laut dem Bundesministerium für Inneres und Heimat (BMI) ist unter dem Personenstand Folgendes zu verstehen:

„Die familienrechtliche Stellung eines Menschen innerhalb der Rechtsordnung. Er (der Personenstand) umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie alle damit in Verbindung stehenden familien- und namensrechtlichen Tatsachen.“ Es wäre falsch, im Kontext des SBGG, ausschließlich von einer Änderung des Namens und des Geschlechts auf dem Ausweis zu sprechen, da das Geschlecht in Deutschland nicht auf dem Ausweis zu finden ist.Für Menschen wie Olli ist das eine wichtige Änderung. Olli ist nichtbinär. Obwohl Olli mit einem männlichen Körper zur Welt gekommen ist, identifiziert Olli sich weder als Mann noch als Frau. Olli ist 22 Jahre alt, schlank, groß und hat lange, dunkle Haare mit rot gefärbten Spitzen. Derzeit lebt Olli in Passau und ist finanziell noch von Ollis Eltern abhängig. Das Problem dabei: Vor Ollis Eltern hatte Olli noch kein Coming-out. Sie wissen nicht, dass Olli nichtbinär ist. Die Beziehung zwischen Ollis Eltern und Olli ist dementsprechend schwierig.

„Die wissen überhaupt nichts. Ich bin bei ihnen nicht out und ich werde es vermutlich auch nie sein können.“

Olli über Ollis Eltern

Bis vor zwei Jahren hatte Olli noch einen anderen – eigener Aussage nach sehr männlichen – Namen. Diesen benutzt Olli eigentlich nur noch bei Familienbesuchen. Dennoch steht der alte Name noch in Ollis Pass.

Olli betrachtet sich im Spiegel | Quelle: Rebecca Rist

Wann immer Olli bei den Eltern zu Besuch ist, muss die Fassade sitzen. Die Klamotten klassisch männlich, die Finger ohne Nagellack und das Gesicht frei von Make-up. Olli befürchtet schlimme Reaktionen, sollten die Eltern von „seiner“ wahren Identität erfahren. Auch das ist ein Grund, warum Olli im Oktober nach Berlin ziehen will. „Dort wird es auch einfacher für mich als Transperson zu leben.“ In Berlin seien die Menschen aufgeschlossener als in Bayern. Außerdem sei Olli dort nicht länger die einzige Transperson. Sobald Olli außerhalb der Reichweite von Ollis Eltern ist, will Olli auch das Selbstbestimmungsgesetz nutzen.

Du willst mehr über Olli und Ollis Alltag wissen? Den Videobeitrag zu Olli findest du hier:

Eva geht es da ganz anders. Ihre Lage ist fast schon genau umgekehrt. Die Studentin identifiziert sich ebenfalls als nichtbinär. Sie hatte bei ihren Eltern bereits ihr Coming-out. Ganz im Gegensatz zu Olli benutzt Eva alle Pronomen. Sie nutzt den Namen Eva, aber teilweise auch Marvin. Ihre männliche Identität lebt sie allerdings größtenteils im Internet aus. Den meisten Menschen im realen Leben stellt sie sich als Eva vor. Vor allem tue sie das, weil sie noch nicht in ihrem gesamten Freundeskreis ein Coming-out hatte. „Sich outen kreiert immer eine Situation, in der ich mich verletzlich fühle.“ Daher offenbart Eva ihre nichtbinäre Identität nur, wenn sie es für notwendig erachtet. Das betreffe laut Eva hauptsächlich potenzielle Partner, ihre Eltern und enge Freund:innen.

Der Beschluss des Selbstbestimmungsgesetzes hat Eva ins Grübeln gebracht. Nun überlege sie tatsächlich, ihr Geschlecht im Pass zu „Divers“ ändern zu lassen. „Das war vorher viel zu umständlich. Da die Initiative zu ergreifen, wäre einfach unrealistisch gewesen.“ Wenn Eva hier von „vorher“ spricht, bezieht sie sich auf das sogenannte Transsexuellengesetz (TSG). Ein Gesetz aus den 80er-Jahren, welches bis zum Aufkommen des Selbstbestimmungsgesetzes den rechtlichen Rahmen für den Geschlechts- und Namenswechsel gab. Im Vergleich zum SBGG, ist der im TSG verankerte Prozess jedoch deutlich aufwendiger. Hätte Eva unter dem TSG (Stand 2024) versucht, ihr Geschlecht im Personenstandsregister anpassen zu lassen, hätte das in etwa so aussehen können:

Eva im Naturkundemuseum Senckenberg | Quelle: Eva

Fiktives Szenario:

Eva stellt einen Antrag beim zuständigen Amtsgericht. Sie möchte Ihr Geschlecht im Personenstand von weiblich auf divers ändern lassen. Zunächst muss Eva beweisen, dass sie sich seit mindestens drei Jahren nicht mehr als Frau identifiziert. Um überhaupt eine Chance darauf zu haben, dass das Gericht einem Wechsel des Geschlechts zustimmt, muss Eva zwei psychologische Gutachten vorlegen. Diese Gutachten müssen von zwei unterschiedlichen Fachpersonen – sprich Psycholog:innen oder Psychotherapeut:innen – unabhängig voneinander ausgestellt worden sein. Doch selbst nach diesen bürokratischen Hürden liegt das letzte Wort beim Amtsgericht. Ergo: Ein:e Richter:in entscheidet, ob Eva tatsächlich ihr Geschlecht wechseln darf. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) kann ein solches Gerichtsverfahren zwischen fünf und 20 Monaten dauern. Die Kosten des Verfahrens belaufen sich im Durchschnitt auf rund 1.800 Euro.

Abseits der zeitlichen und finanziellen Hürden gilt das Transsexuellengesetz auch aus anderen Gründen als nicht mehr zeitgemäß. Allein der Name des Gesetzes spricht laut BMFSFJ dafür, dass es veraltet ist. Das Wort „transsexuell“ ist irreführend, weil es eine Verbindung zwischen dem Geschlecht einer Person und ihrer sexuellen Orientierung suggeriert. Wenn von „transsexuell“ die Rede ist, geht es dabei allerdings nicht um Sexualität, sondern ausschließlich um das Geschlecht. Im Gesetzestext ist ausschließlich von einer „transsexuellen Prägung“, die Rede. Diese Verwendung des Wortes ist darauf zurückzuführen, dass das TSG zu einer Zeit verabschiedet wurde, in der „Transsexualität“ noch als psychische Krankheit galt. Sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO) deklarierte „Transsexualität“ noch bis ins Jahr 2018 offiziell als Krankheit.

Ab dem ersten November wird das TSG durch das Selbstbestimmungsgesetz abgelöst. Damit fallen alle Hürden des alten Gesetzes weg. Aber gibt es mit dem SBGG wirklich keine Einschränkungen mehr? Nicht ganz. Das SBGG vereinfacht den Prozess zwar, doch das Gesetz bringt dennoch einige Hürden mit sich. Zum einen ist es notwendig, einen Antrag auf den Wechsel von Geschlecht und Namen drei Monate im Voraus anzumelden. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend soll diese Regel übereilte Entscheidungen verhindern. Die zweite Einschränkung ist die sogenannte Sperrfrist. Nach der Änderung des Namens oder des Geschlechts muss ein Jahr Wartezeit verstreichen, bevor diese Daten erneut geändert werden können.

Diese Regeln werden in einigen Teilen der Trans-Community kontrovers diskutiert. Vor allem aktivistische Verbände kritisieren diese Regelungen. So schreibt der Lesben- und Schwulenverband auf seiner Website, dass die Sperrfrist ihrer Auffassung nach nicht hinreichend begründet sei. Auch der Bundesverband Trans* äußerte sich kritisch zur Sperrfrist. In einer öffentlichen Stellungnahme zum Selbstbestimmungsgesetz schrieb der Verein, dass die Vorstellung einer übereilten oder unüberlegten Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen nicht den Lebensrealitäten von trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen entspreche, die von dem Gesetz betroffen sind.

Patricia Schüttler ist die Vorsitzende des Vereins Trans-Ident. Dadurch hat sie mit vielen Personen zu tun, die ihren Geschlechtseintrag an ihre Geschlechtsidentität anpassen lassen wollen. Zudem ist Schüttler selbst eine Transfrau, das bedeutet, dass sie sich als Frau identifiziert, aber bei ihrer Geburt den Geschlechtseintrag „männlich“ erhielt. Sie spricht in diesem Text als Privatperson und stellt klar, dass ihre Aussagen nicht zwangsläufig die Haltung jeder Person ihres Vereins widerspiegeln. Die Sperrfrist von einem Jahr sieht Schüttler als problematisch an, da sie den Eindruck vermittelt, viele Transpersonen würden sich leichtfertig für einen Wechsel des Geschlechtseintrags entscheiden.

Patricia Schüttler | Quelle: Patricia Schüttler

Schüttler sagt, man hätte die Sperrfrist auch deutlich höher ansetzen können. Der Grund dafür ist, dass sie einen mutwilligen Missbrauch nur durch Menschen außerhalb der Zielgruppe des Gesetzes befürchtet. Die aktuelle Regelung hat stattdessen die Diskussionen um das SBGG unnötig verschärft und könnte verwendet werden, um Transpersonen gezielt in ein falsches Licht zu rücken.

Einer der Stammtische, der zu Trans-Ident gehört, richtet sich an die Angehörigen von Transpersonen. Erfahre mehr dazu in unserer Podcastfolge:

Patricia und ihre Frau Sandra sind die Vorsitzenden von Trans-Ident | Quelle: Patricia Schüttler

Ein Blick in diverse Kommentarspalten genügt, um zu verstehen, worauf Schüttler mit ihrer Kritik hinauswill. So finden sich auf Instagram unter dem ersten Beitrag der Tagesschau zum Selbstbestimmungsgesetz (23. August 2023) Kommentare wie diese hier:

Schüttler vermutet, die Debatte wäre ohne die anhaltende Thematisierung von potenziellen Gefahren des Gesetzes in den Medien niemals so hochgekocht.

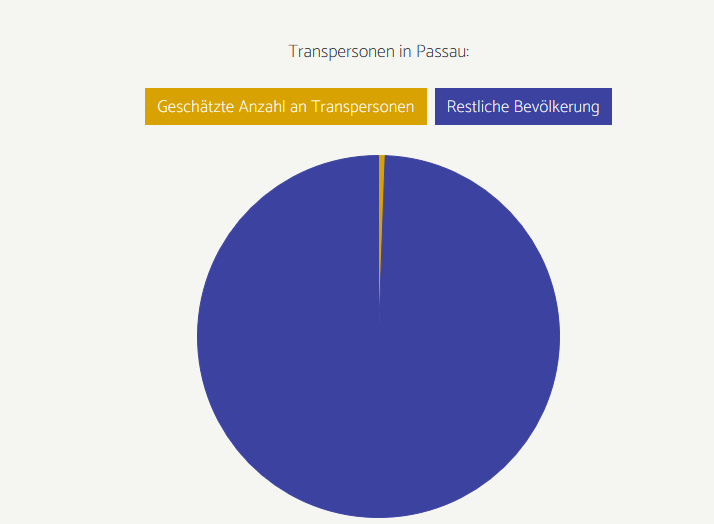

Doch wie viele Menschen sind nun tatsächlich von dem Gesetz betroffen? Ist die ganze Aufregung um das SBGG wirklich berechtigt? Wenn man bei den Standesämtern nachfragt, welche die Anträge künftig bearbeiten werden, dann wohl eher nicht. Die Standesämter in Passau, Straubing, Landshut, Regensburg und München gaben jeweils an, dass bislang die Anfragen zum SBGG eher gering ausfielen. So sind beispielsweise in Regensburg – einer Stadt mit etwa 150.000 Einwohnern – bislang sechs Anfragen zum SBGG eingegangen (Stand: Juli 2024). Das sind laut der Einwohnerstatistik der Stadt Regensburg rund 0,004 Prozent der eingetragenen Regensburger Bevölkerung. Dieser Trend zeichnet sich auch in den anderen Städten ab. Obwohl für die Standesämter in Straubing und München keine konkreten Zahlen vorliegen, gaben die Ämter an, dass es sich nur um wenige Personen handle, die Anfragen gestellt haben. Ähnlich gering fielen jeweils die Zahlen für das Transsexuellengesetz aus. Hierbei gab das Standesamt Regensburg an, dass dort zwischen Januar 2020 und Juli 2024 nur 35 konkrete Anfragen bearbeitet wurden. Das ist heruntergebrochen etwas weniger als eine Anfrage pro Monat. Das Standesamt in München gab dazu an, dass dort in etwa 50 Fällen pro Jahr Änderungen durch das TSG vorgenommen werden

(Quelle: Die Zahlen der Gesamtbevölkerung stammen aus dem Zensus 2022 – der deutschlandweiten Volkszählung. Der Anteil an Transpersonen in Passau wurde aus der geschätzten Zahl der Deutschen Gesellschaft für Trans*- und Inter*Geschlechtlichkeit berechnet.)

Laut einer Hochrechnung der Deutschen Gesellschaft für Trans*- und Inter*Geschlechtlichkeit liegt der Anteil an Transpersonen in Deutschland bei ungefähr 0,6 Prozent. Die Änderungen, die das SBGG mit sich bringt, betreffen also nicht einmal ein Prozent der Menschen, die in Deutschland leben. Alles, was das Gesetz erreichen soll, ist, das Leben von Personen wie Olli, Eva oder Patricia Schüttler leichter zu machen. Und dennoch sorgt der Beschluss des SBGG bei einigen für Angst und Bestürzung. Wie kann man diesen Menschen zeigen, dass dieses Gesetz keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt? Eva sieht den Schlüssel dazu in der Bildung. „Die meisten von uns haben nicht von klein auf gelernt, dass wir existieren.“ Für sie ist klar, dass Transgeschlechtlichkeit und Nonbinarität der Öffentlichkeit zugänglicher gemacht werden müssen. „Wenn bei den Schulen angesetzt wird, dann entwickeln sich daraus Menschen, für die das einfach normal ist.“ Doch allein die Diskussion um das Gesetz zeigt deutlich: Es ist noch ein weiter Weg, bis Transgeschlechtlichkeit in Deutschland als „normal“ gesehen wird.

Philip Petzendorfer & Rebecca Rist

Besonders begeistert hat uns die Offenheit der Personen, mit denen wir während der Recherche für dieses Projekt sprechen durften. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir hoffen, sie hatten genauso viel Freude daran wie wir.