Wenn die Menstruation nicht ins System passt

Kemi ist zwölf Jahre alt, als sie zum ersten Mal ihre Periode bekommt, das erste Mal diese höllischen Schmerzen erfährt, das erste Mal von einem Krankenwagen abgeholt wird, weil es anders nicht mehr geht. Ihre Gynäkologin nimmt sie nicht ernst. Das ist die Folge einer jahrhundertelangen Vernachlässigung der Menstruation in der Medizin – die bis heute nachwirkt.

von Luca Essel und Viva Pichon

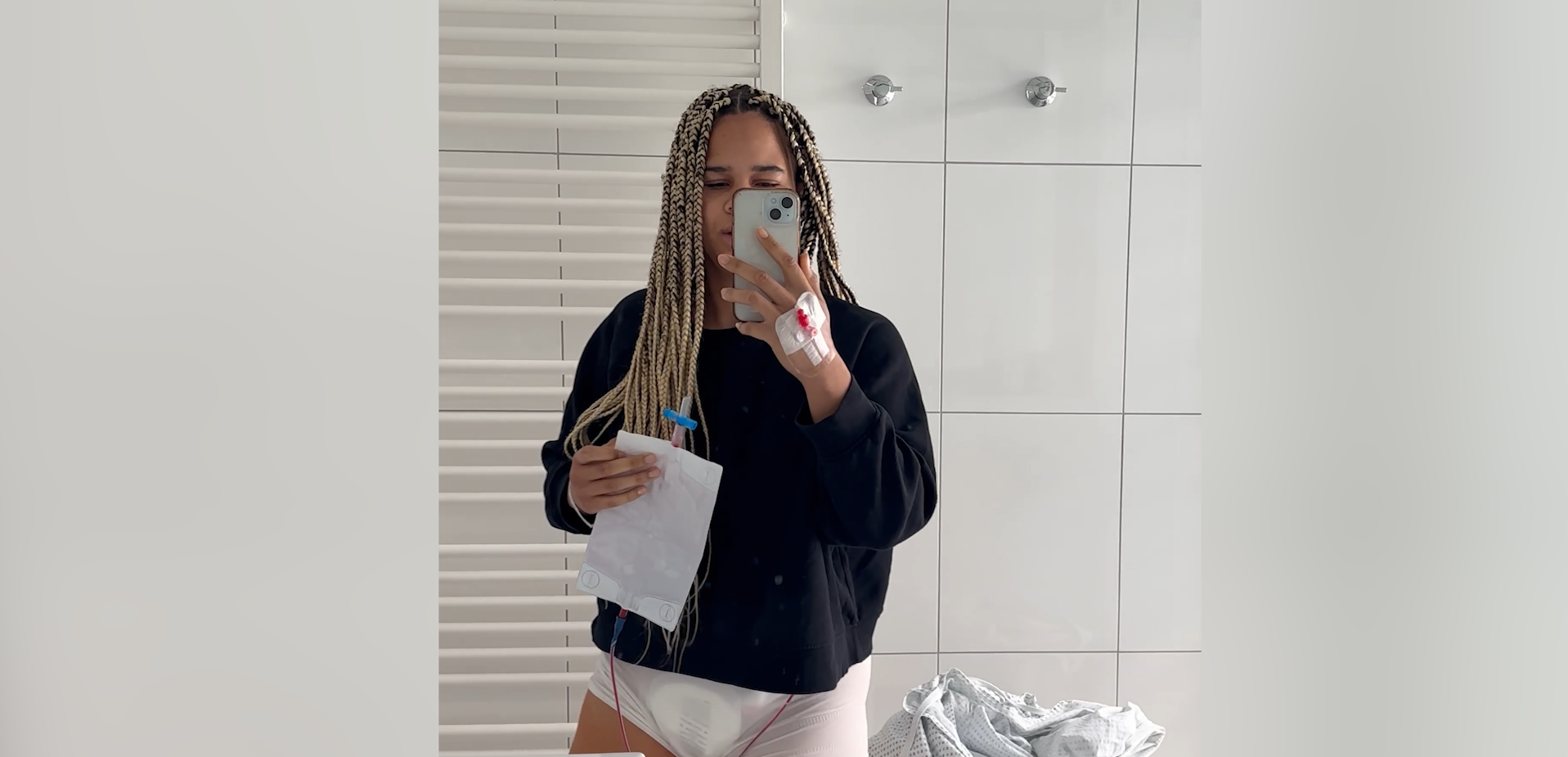

Kemi lebt mit Endometriose seit sie zwölf ist. Bis zur Diagnose dauerte es zehn Jahre. Bild: Viva Pichon

Kemi kann kaum noch stehen. Die Schmerzen krampfen sich durch ihren Unterleib, lassen sie in sich zusammensacken, als sie mit ihrer Mutter in der Hausarztpraxis ankommt. Sie braucht Hilfe – dringend. An der Rezeption schildert die Mutter Kemis Lage. Sie sollen kurz warten, heißt es. „Gleich geht’s los.“ Doch das „gleich“ zieht sich. Zwei Stunden. Drei. Irgendwann wird ihr so schlecht, dass sie sich im Wartezimmer übergeben muss. Erst dann ruft jemand ihren Namen.

Im Behandlungszimmer wird sie ohnmächtig. Der Hausarzt alarmiert sofort den Notarzt – jetzt geht alles schnell: Morphium, Liege, Blaulicht. Im Krankenhaus dann nur ein Schulterzucken: „Unterleibsschmerzen während der Periode, das kann schon mal passieren.“ Kemi Adepoju ist gerade einmal 13 Jahre alt, als sie das dritte Mal ohne Antworten aus dem Krankenhaus entlassen wird.

Heute ist sie 23 und lebt in Dortmund. Ihre Diagnose erhielt sie erst vor gut einem Jahr. Was ihr so lange niemand glauben wollte, hat einen Namen: Endometriose.

Was ist Endometriose?

Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst – etwa an den Eierstöcken, am Darm oder im Bauchraum. Dieses Gewebe reagiert auf den Zyklus: Es blutet, aber das Blut kann nicht abfließen. Das kann zu Entzündungen, Verwachsungen, Zysten und starken Schmerzen führen.

Nicht alle Betroffenen spüren etwas, aber viele leiden unter: ungewöhnlich starken Regelschmerzen, dauerhaften Unterleibsschmerzen, Schmerzen beim Sex, beim Stuhlgang oder Wasserlassen, Erschöpfung (Fatigue) und eingeschränkter Fruchtbarkeit.

Adenomyose ist eine Sonderform der Endometriose. Dabei wächst Gewebe, der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, nicht außerhalb, sondern in die Muskelschicht der Gebärmutter ein. Die Symptome ähneln denen der klassischen Endometriose, können aber besonders starke, langanhaltende Menstruationsblutungen und krampfartige Schmerzen verursachen.

Quelle: Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.

Endo-was?

Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die schätzungsweise jede zehnte menstruierende Person betrifft. In Deutschland sind das laut der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) rund zwei bis vier Millionen Menschen – eine Zahl, die in etwa der Anzahl der Diabetes-Typ-2-Erkrankten in der Gesamtbevölkerung entspricht. Und obwohl Endometriose zunehmend bekannter wird, heißt es immer noch „Endo-was?“, wenn Betroffene darüber reden. Eine forsa-Umfrage der AOK aus dem Jahr 2024 zeigt, dass fast die Hälfte der Deutschen noch nie von Endometriose gehört hat. Mehr als ein Drittel der Befragten ist der Meinung, dass menstruierende Personen Beschwerden einfach aushalten müssten und 28 Prozent der Betroffenen halten starke Regelschmerzen für normal.

Warum das so ist, was sich ändern muss – und wie Betroffene selbst für Aufklärung sorgen, hört ihr in unserer Podcast-Folge.

Diese Wahrnehmungen spiegeln sich auch in der medizinischen Forschung und Versorgung wider: Laut Positionspapieren der DGGG bestehen strukturelle Lücken, unter anderem durch fehlende Daten, begrenzte Forschungsförderung und eine unzureichende Zahl spezialisierter Behandlungszentren für Endometriose. Auch auf politischer Ebene fand das Thema lange keine Beachtung: Endometriose wurde erstmals 2025 im Koalitionsvertrag als spezifisches Krankheitsbild im Kontext geschlechtssensibler Medizin erwähnt. Organisationen wie die Endometriose-Vereinigung Deutschland fordern eine bundesweite Strategie zur Verbesserung von Forschung, Versorgung und Aufklärung.

„Wenn mir die Ärztin nicht hilft, wer soll mir dann helfen?“

Die schlechte Versorgungslage hat reelle Konsequenzen für Betroffene. Zehn Jahre lang fühlte sich Kemi mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen. Rückblickend sagt sie: „Gerade als junges Mädchen war das extrem belastend, und auch später noch als Erwachsene. Das ist einfach erschöpfend.“ Drei Jahre lang ging sie gar nicht mehr zur Gynäkologin, aus Angst, wieder nicht ernst genommen zu werden: „Ich wollte nicht, dass mir einfach nur wieder die Pille angedreht wird. Und mir hat keiner zugehört. Dann dachte ich mir: ,Okay, dann kann ich das auch allein durchmachen.‘ Wenn mir die Ärztin nicht hilft, wer soll mir dann helfen?“

Vielen Betroffenen ergeht es ähnlich: Im Schnitt dauert es bis zu zehn Jahre, bevor sie zu ihren Symptomen eine Diagnose erhalten, wie eine Gesundheitsberichterstattung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt. Wie groß die Dunkelziffer tatsächlich ist, legen auch Krankenkassendaten nahe: 2022 wurde Endometriose laut RKI bei nur etwa einem Prozent der gesetzlich versicherten Frauen festgestellt. Dabei gehen Fachleute von einer tatsächlichen Häufigkeit von zehn bis fünfzehn Prozent aus. Die Folge: Betroffene werden mit gravierenden Symptomen allein gelassen. „Oft schaffe ich es nicht einmal aufzustehen, um mir eine Wärmflasche zu holen. Früher, als ich noch bei meinen Eltern wohnte, bin ich sogar zur Toilette gekrabbelt, weil die Schmerzen so stark waren. Manchmal lasse ich es aber auch einfach, bleibe liegen und warte ab“, erzählt Kemi. Auch Anna Steinbacher kennt solche Schilderungen aus Gesprächen mit ihren Patient:innen: „Viele vergleichen die Schmerzen mit einem Knochenbruch oder einem schweren Unfall – also dem schlimmsten Schmerz, den man sich vorstellen kann.“ Steinbacher ist Assistenzärztin an der Polyklinik für Frauenheilkunde im TUM Klinikum Rechts der Isar in München und zuständig für die Hormon- und Endometriose-Sprechstunde der Klinik. Sie sagt, es gäbe nach wie vor Wissenslücken rund um menstruationsbezogene Erkrankungen bei niedergelassenen Gynäkolog:innen: „Man kann behaupten dass einige Kollegen vielleicht nicht ganz so in der Thematik drin sind, sich nicht ausreichend damit beschäftigen.“

Eine Auswertung von Mediziner:innen der Universität Ulm macht vor allem mangelndes Wissen über Endometriose sowie die Normalisierung von Regelschmerzen bei jungen Patient:innen für verspätete Diagnosen verantwortlich. Betroffene konsultieren demnach im Schnitt fünf Ärzt:innen, bevor die Erkrankung erkannt wird – oft erst nach Fehldiagnosen und späten Überweisungen an Fachstellen. Diese strukturellen Probleme spiegeln sich auch in der allgemeinen Wahrnehmung der medizinischen Versorgung wider: Nur rund die Hälfte der Betroffenen sei mit der erhaltenen Hilfe bei Menstruationsbeschwerden laut einer Befragung von Plan International Deutschland zufrieden. Etwa jede fünfte Person fühle sich in der Behandlung nicht ernst genommen. Die Folge: Erkrankungen wie Endometriose, Adenomyose oder hormonelle Dysbalancen werden jahrelang nicht entdeckt. Dabei ist das Risiko real: „Wenn Endometriose unbehandelt bleibt, kann das die Fruchtbarkeit einschränken, etwa durch Verwachsungen oder chronische Entzündungen“, erklärt Steinbacher. Auch dauerhafte Schmerzen sowie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang können langfristig dazukommen. Wer sich nicht ernst genommen fühlt, solle sich eine Zweitmeinung einholen oder sich an spezialisierte Zentren wenden.

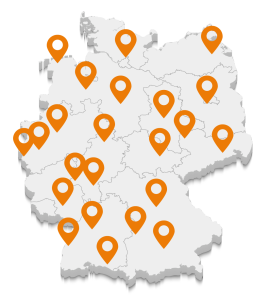

Was ist ein Endometriose-Zentrum?

In Deutschland gibt es aktuell rund 105 zertifizierte medizinische Einrichtungen, die auf die Diagnose und Behandlung von Endometriose spezialisiert sind. Dazu zählen nicht nur Endometriose-Zentren, sondern auch spezialisierte Kinderwunschzentren und Reha-Kliniken.

„Zertifiziert“ bedeutet: Diese Einrichtungen erfüllen strenge Qualitätsstandards – von spezialisierter Diagnostik bis hin zu interdisziplinärer Versorgung und regelmäßigen Fortbildungen. Die Zertifizierung wird von der unabhängigen Stelle EuroEndoCert im Auftrag der Stiftung Endometrioseforschung und der Europäischen Endometriose Liga durchgeführt.

Eine aktuelle Übersicht aller zertifizierten Einrichtungen gibt es auf der Website der Endometriose-Vereinigung.

Quelle: Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.

Der Weg zur Diagnose

Nach Jahren des Zweifelns, Kämpfens und immer neuen Anläufen schaffte es Kemi schließlich doch: Ihre Gynäkologin stellte ihr die ersehnte Überweisung ins Endometriose-Zentrum aus. Dort bekam sie endlich die Diagnose – ein Wort für all das, was ihr zehn Jahre niemand glauben wollte. Erst bei einer mehrstündigen Bauchspiegelung konnten die Ärzt:innen die Endometriose-Herde sichtbar machen und entfernen, ihre Organe überprüfen und das weitere Vorgehen besprechen. „Ich habe mich zum ersten Mal wirklich gut aufgehoben gefühlt“, sagt sie.

Kemis Operation dauert insgesamt viereinhalb Stunden. Bild: Kemi Adepoju

Lange war genau das der einzige Weg zur sicheren Diagnose: „Früher war die Bauchspiegelung der Goldstandard, damit man schwarz auf weiß sieht: Da ist Endometriose, wir haben sie rausgeschnitten und unter dem Mikroskop bestätigt“, erklärt Anna Steinbacher. Inzwischen beginne sich das zu wandeln. Bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder MRT werden immer wichtiger, auch, weil sie schonende Diagnosen ermöglichen. Dennoch bleibe eine Operation oft zentral, vor allem bei ausgeprägten Beschwerden. „In den meisten Fällen schneidet man die Herde heraus. Dadurch sollte es an den betroffenen Stellen eigentlich nicht wiederkommen“, sagt Steinbacher. Eine Garantie auf Heilung sei das aber nicht. Wie stark sich Symptome bessern, hänge vom Einzelfall ab. Oft sei eine Kombination aus Operation und hormoneller Langzeittherapie nötig. Bei Kemi verbesserte sich die Situation nach der Behandlung zumindest etwas: „Mittlerweile ist meine Periode nur noch drei bis vier Tage lang, davor waren es teilweise sieben. Meine Schmerzen sind aber immer noch da.“

Wie es Kemi heute geht und wie sie ihren Alltag mit chronischen Schmerzen bestreitet, seht ihr in unserer Videoreportage.

Ein strukturelles Erbe

Kemis langer Weg zur Diagnose ist kein neues Phänomen – und kein Zufall. Wie Laura Wortmann, Ärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin für geschlechtersensible Medizin an der Universität Bielefeld, erklärt, handele es sich um das Ergebnis eines Systems, das weiblich gelesene Körper seit Jahrhunderten nicht mitdenkt. Ein zentrales Beispiel dafür sei die Diagnose Hysterie: „Tatsächlich gab es die Hysterie oder Folgediagnosen davon bis in die späten 90er-Jahre in den internationalen Diagnostikmanualen“, sagt Wortmann. Über Generationen hinweg galt sie als Erklärung für nahezu jedes unerklärliche Symptom bei Frauen – von starken Blutungen über Krämpfe bis hin zu Ohnmachtsanfällen. Laut Wortmann würden viele dieser historischen Fallbeschreibungen im Nachhinein stark auf Erkrankungen wie Endometriose hindeuten. Doch anstatt medizinisch behandelt zu werden, galten die Betroffenen als überempfindlich, unzuverlässig, übertrieben und wurden psychologisiert. Diese Muster wirken bis heute fort. „Symptome, die sich nicht eindeutig messen oder erklären lassen, werden bei FLINTA*-Personen oft vorschnell als psychisch eingeordnet“, erklärt Wortmann. Was früher Hysterie hieß, heißt heute: Bagatellisierung, Unglaube, Abwertung. „Das ist medizinisches Gaslighting – eine systematische Nicht-Ernstnahme, die zu Unter- oder Fehlbehandlungen führt.“

Was bedeutet FLINTA*?

FLINTA* steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen. Das Sternchen schließt weitere marginalisierte Geschlechtsidentitäten mit ein. Der Begriff wird genutzt, um neben Cis-Frauen auch andere aufgrund ihrer Geschlechtsidentität diskriminierte Gruppen anzusprechen.

Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

In der medizinischen Forschung wurde lange Zeit vorwiegend nur ein Körper bedacht: der sogenannte Standardpatient. Eine abstrakte Person, ursprünglich entwickelt zur Berechnung von Strahlendosen – cis-männlich, weiß, gesund, 1,80 m groß, 80 Kilogramm schwer. „Diese fiktive Figur war über lange Zeit die Grundlage vieler medizinischer Studien“, erklärt Wortmann. Später kamen zwar ein Standardkind und eine Standardpatientin als weitere Modelle dazu. Doch auch diese Figuren beruhen auf einer engen Norm. Wer davon abweicht – durch Geschlechtsidentität, Hautfarbe, Körperform oder chronische Erkrankung – finde laut Wortmann bis heute in Forschung und Versorgung kaum angemessene Berücksichtigung. Besonders deutlich zeigt sich das beim Blick auf menstruierende Körper: Laut der Bundesstiftung Gleichstellung wurden Frauen und andere FLINTA*-Personen über Jahrzehnte hinweg in klinischen Studien entweder gar nicht einbezogen oder nicht gesondert ausgewertet. Ein besonders drastisches Beispiel dafür ist laut Wortmann der Umgang mit dem Contergan-Skandal.

Was ist der Contergan-Skandal?

Contergan ist ein Schlaf- und Beruhigungsmittel, das Ende der 1950er-Jahre in Deutschland auf den Markt kam. Es wurde vor allem Schwangeren gegen Übelkeit empfohlen. Der Wirkstoff Thalidomid wurde nicht ausreichend auf Nebenwirkungen getestet – insbesondere nicht in der Schwangerschaft. Die Folge: Weltweit kamen tausende Kinder mit schweren Fehlbildungen zur Welt, viele mit fehlenden Gliedmaßen.

Quelle: Conterganstiftung

Der Menstruationszyklus galt in der Forschung meist als unberechenbar, hormonelle Schwankungen als Störfaktoren für klinische Studien. Viele Medikamente wurden entwickelt, ohne den Hormonhaushalt oder zyklusbedingte Prozesse mitzudenken – mit teils gravierenden Folgen. „Der Menstruationszyklus, der Hormonzyklus oder auch das konkrete Verlieren von Blut, also immunologische und entzündliche Prozesse während des Zyklus, sind nicht nur bei menstruationsbezogener Forschung wichtig – sondern eben auch in der allgemeinen medizinischen Forschung“, erklärt Wortmann. „Und dieses Verständnis fehlt noch häufig in der Medizin.“ Zu oft werde versäumt, den Einfluss von Zyklusphasen oder hormonellen Veränderungen bei der Behandlung anderer Erkrankungen systematisch zu berücksichtigen. Die Wechselwirkungen zwischen Hormonleveln, Stoffwechsel, Immunsystem und Psyche sind „sehr signifikant und können den Verlauf von Krankheiten und Therapien stark beeinflussen“. So wirken sich hormonelle Schwankungen nicht nur auf gynäkologische Beschwerden aus, sondern können beispielsweise auch die Wirksamkeit von Diabetes- oder Krebsbehandlungen verändern. Ebenso prägen sie das alltägliche Erleben von Patient:innen erheblich. Wortmann fordert deshalb eine ganzheitlichere Herangehensweise in Forschung und Klinik, die diese komplexen Zusammenhänge stärker berücksichtigt.

Zwischen Sieben-Minuten-Medizin und individueller Beratung

Ähnlich sieht das Lisa-Maria Wallwiener, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, mit Weiterbildung in gynäkologischer Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. „Nenne mir ein Fachgebiet, und ich zeige dir ein korrespondierendes Thema aus meinem Bereich“, sagt sie. Von menstruationsassoziierter Migräne über Herzrhythmusstörungen bis hin zu orthopädischen Problemen – überall im Körper beeinflussen Hormonzyklen Gesundheit und Krankheit. Für Wallwiener ist klar: Gynäkolog:innen müssen diese Zusammenhänge wahrnehmen und gezielt in Diagnostik und Therapie einbeziehen. „Man muss es erkennen können wie ein Hausarzt“, plädiert Wallwiener. „Wenn es Anzeichen für ein hormonelles Problem gibt, sollten Patient:innen ihre Zyklen dokumentieren und mitbringen, um gezielt abzuklären, wann Beschwerden im Zyklus auftreten.“

Trotz dieses Wissens sehe die Realität in der Regelversorgung oft anders aus: Patient:innen, die über zyklusbedingte oder komplexe Beschwerden klagen, erhielten häufig nicht die notwendige Zeit und Aufmerksamkeit. Eine forsa-Umfrage im Auftrag des Spitzenverband Bund der Gesetzlichen Krankenversicherung zeigt, dass Gynäkolog:innen, im Schnitt 29 Sprechstunden pro Woche anbieten. Hochgerechnet auf die Zahl der Patient:innen pro Praxis ergibt sich daraus häufig eine Gesprächszeit von unter zehn Minuten pro Termin. Viel zu wenig, um menstruationsbedingte Beschwerden angemessen zu erfassen und zu behandeln, findet Wallwiener: „Im klassischen System ist die Zeit für die meisten Themen einfach viel zu kurz. Das ist frustrierend für Patient:innen, aber auch für mich als Ärztin. In diesem Zeitkorsett kann ich nicht die Arbeit leisten, die ich leisten möchte.“

Wallwiener hat selbst jahrelang im Klinikbetrieb gearbeitet – und sich dann bewusst dagegen entschieden. Heute führt sie eine eigene Selbstzahler:innenpraxis in München, in der sie Menschen mit hormonellen Beschwerden berät. Ihr Ansatz: mehr Zeit, mehr Struktur, mehr Verständnis. In ihrer Praxis nehme sie sich für das Erstgespräch anderthalb Stunden Zeit. Dort bespreche sie Zyklusverläufe, Symptome, Vorerkrankungen und hormonelle Wechselwirkungen. „Viele, die bei mir landen, sind im System nicht weitergekommen – ihnen wurde signalisiert, dass es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt oder dass ihre Beschwerden einfach hinzunehmen seien“, sagt Wallwiener. Häufig ginge es um Fragen, für die im Kassensystem kein Raum bleibt – starke Periodenschmerzen, Hautprobleme, Zyklusunregelmäßigkeiten oder Beschwerden rund um die Menopause, die mit wenigen Minuten Sprechzeit nicht zu greifen sind. „Die Leute sind so im Stress, dass überhaupt keine Periode mehr da ist“, sagt sie mit Blick auf die wachsende Zahl junger Frauen, die durch Leistungsdruck aus dem Gleichgewicht geraten. In diesen Fällen sortiere Wallwiener, erkläre, schreibe. Oft auf sieben Seiten, die sie dann an die weiterbehandelnden Kolleg:innen übergäbe. Ihre Rolle sehe sie als Ergänzung, nicht als Ersatz der Hausgynäkolog:innen: „Ich sage immer, ich bin das Add-on.“

Doch ihr Angebot hat einen Preis. Rund 500 Euro kostet eine Beratung samt Nachsorgetermin. Für Kassenpatient:innen bedeutet das volle Selbstzahlung. Und damit für viele: eine Unmöglichkeit. Wallwiener weiß um die strukturelle Ungleichheit. Gerade jüngere Menschen oder Studierende hätten nicht das Budget. „Zumindest als ich im Studium war, hätte ich mir das nicht leisten können“, räumt Wallwiener ein.

Gleichzeitig zeigt ihr Modell, was möglich wäre: Eine Medizin, die Fragen stellt, Zusammenhänge erkennt, Zyklusphasen einbezieht und Menschen ernst nimmt. Eine Medizin, die nicht erst dann reagiert, wenn es nicht mehr anders geht. In der aktuellen Versorgung bleibe dafür kaum Platz. „Es ist halt ein Krankenkassen-System, kein Präventionsmedizin-System“, sagt Wallwiener. „Es funktioniert ganz gut, damit wir nicht sterben oder im krassen Mangel sind. Aber alles darüber hinaus, das ist eigentlich nicht vorgesehen.“

Was sich ändern müsste – und warum es (noch) nicht passiert

Damit Angebote wie ihres kein Ausnahmefall bleiben, brauche es grundlegende Veränderungen, sagt Wallwiener – und zwar dort, wo medizinisches Wissen entsteht. „Es müsste eigentlich schon im Studium losgehen“, findet Wallwiener, die selbst als Dozentin gearbeitet hat. „Ich habe den Studierenden immer gesagt: Auch wenn ihr später keine Gynäkolog:innen werdet, denkt an hormonelle Zusammenhänge. Die gibt es in jedem Fach.“ Dies bestätigen auch Ergebnisse einer Umfrage der Endometriose-Vereinigung Deutschland: Nur 37 Prozent der Studierenden gaben an, Wissen zum Thema Endometriose aus ihrem Studium mitgenommen zu haben.

Auch Laura Wortmann sieht die Ursachen für die mangelnde Sensibilität gegenüber menstruierenden Personen in den Strukturen selbst. „Es ist eine Kombination aus alten Hierarchien, fehlender Expertise und politischer Trägheit“, sagt sie. „Und innerhalb der Medizin ist es eben häufig noch so: Wenn der Chefarzt es nicht will, passiert es nicht.“ Zwar wachse der Druck durch Betroffene und Aktivist:innen, doch echte Veränderung brauche Zeit, Geld und politische Rückendeckung. Was in Lehrbüchern, Curricula und Fortbildungen fehlt, werde später weder abgefragt noch behandelt.

Im Nachhinein bleibt vor allem eines bei Kemi zurück: tiefes Unverständnis. „Mich macht das schon traurig, dass keiner mir gesagt hat: ,Da stimmt wirklich was nicht.‘ Obwohl ich am Tag fünf bis acht Ibuprofen genommen habe. Das ist nicht normal. Ich dachte, das versteht jeder Mensch mit normalem Verstand – aber anscheinend die meisten Ärzte nicht.“

Luca Essel & Viva Pichon

Durch unser Projekt wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass ein stark stigmatisiertes Thema mehr Sichtbarkeit bekommt. Wir haben Betroffene kennengelernt und inspirierende Menschen getroffen, die sich für Veränderung einsetzen.