Wenn die Berge schwitzen

Der Klimawandel hat die Alpen von den Berggipfeln bis in die Täler fest im Griff. Auch in der österreichischen Region Schladming-Dachstein ist er Realität. Ein Besuch vor Ort zeigt, wie er sich für die Natur und die Einheimischen bemerkbar macht.

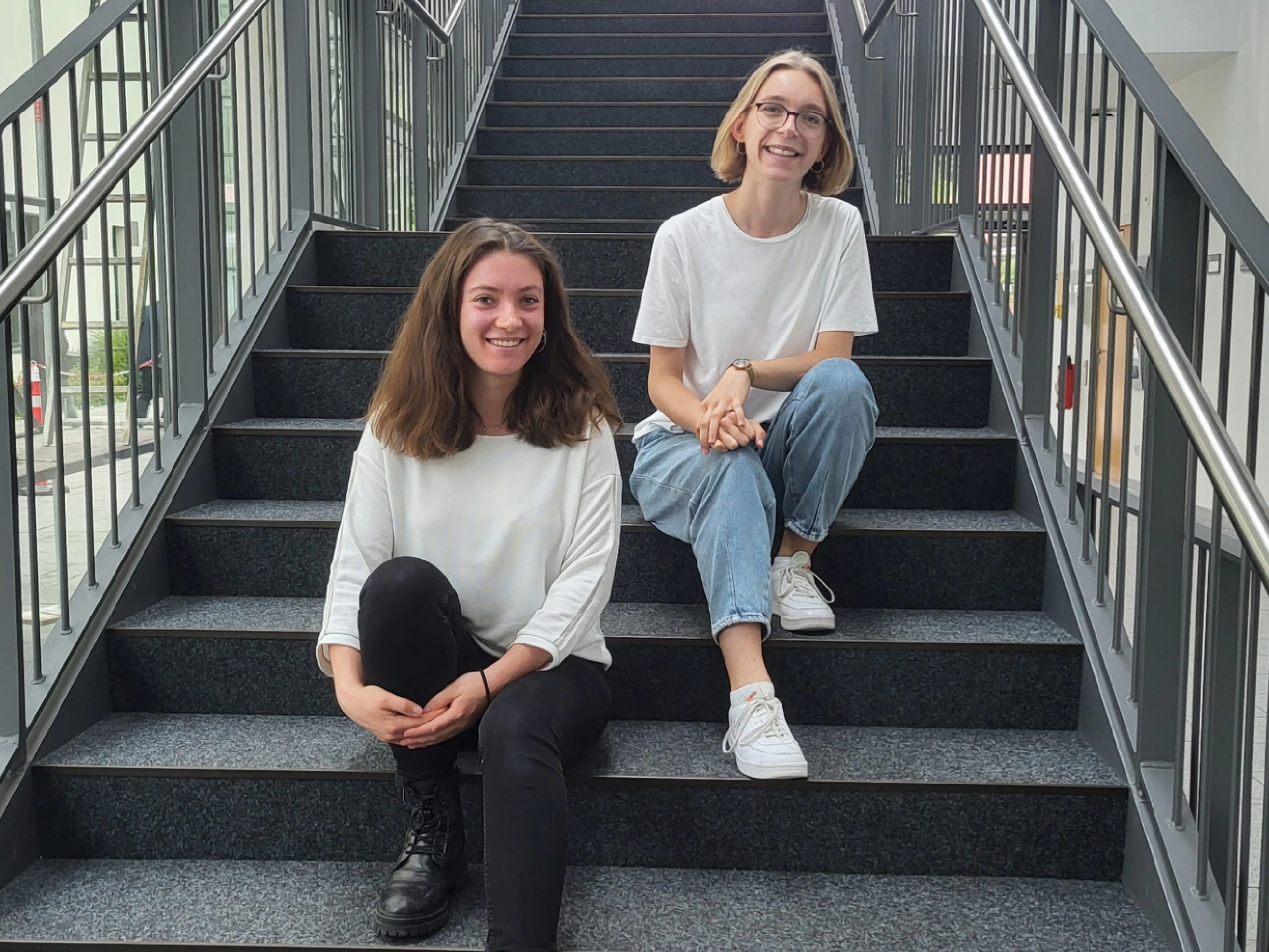

von Pia Stock und Amelie Wlasak

Direkt unter dem Hohen Dachstein öffnet sich ein Tal mit beeindruckender Aussicht. Quelle: Eigene Aufnahme

Die Sonne brennt unbarmherzig in der Mittagshitze herunter. Staub wirbelt auf, als Gerhard Gruber aus seinem Auto steigt, begleitet von seinem Rauhaardackel Georg, den er liebevoll „Irg“ nennt. Heute sind die beiden auf der nördlichen Seite des Ennstals unterwegs, oberhalb des steirischen Dorfes Ramsau am Dachstein. Der Fluss Enns schlängelt sich weiter unten mitten durch das Tal, in dem das Dorf liegt. Bäume in allen Grüntönen wachsen die Berge hinauf, darunter dunkle Fichten mit spitzen Nadeln und Bergahorn mit seiner charakteristischen Blätterform. Groß und mächtig rahmen die Alpen das Ennstal ein. Berge, soweit das Auge reicht – und das Einsatzgebiet des Bezirksförsters Gruber.

Die Schauplätze im Überblick

Ramsau am Dachstein

Talbachklamm

Steinschlag

Irxnerhof von Johannes Höflehner

Steinitzenalm von Bernadette Gruber

Der fröhlich lachende, in kurzen, grauen Arbeitsklamotten gekleidete Mann ist jeden Tag in der Natur unterwegs. Ein paar Schritte vom Auto entfernt zeigt er auf sandigen, trockenen Untergrund, gut sichtbar unter den Bäumen, die er begutachtet. Die Humusschicht, auf der die Bäume wachsen, sei hier sehr dünn, erklärt er, ihr Wachstum auf diesem Grund sei fast komplett vom Niederschlag abhängig.

Und der bleibt immer öfter aus. „Das Wasser fehlt uns“, sagt Gruber. In den letzten 20 Jahren hätten sie sehr lange Trockenperioden gehabt, mit intensiven Hitzetagen. Vor allem junge Bäume und solche wie die Fichte, deren Wurzelwerk sehr flach sei, könnten deshalb auf diesem Untergrund nicht mehr gut wachsen. Andere Bäume könnten ihre Wurzeln dagegen tiefer ausschlagen und somit feuchtere Erdschichten erreichen. „Damit haben sie größere Überlebenschancen“, erklärt der Förster.

Auch Karin Hochegger, Regionalstellenleiterin des Naturschutzbundes Ennstal-Ausseerland, nimmt die Veränderung bei den Niederschlägen wahr. Sie schlendert den Schotterweg neben dem kristallklaren Talbach entlang, einem Seitenarm der Enns in Schladming. Zu ihrer rechten Seite rauschen große Wassermengen hinunter, über das graue Gestein der Klamm, in der der Fluss fließt. Hochegger lässt sich von der Gischt das Gesicht kühlen, während sie erklärt: „Wir hatten diesen Starkregen, den wir jetzt haben, früher nicht so, sondern eher sanften Landregen.“ Jedoch hätte es dieses Jahr gefühlt von Januar bis März fast keinen Niederschlag gegeben.

Bezirksförster Gerhard Gruber (Bild 1) und Naturschützerin Karin Hochegger (Bild 2). Quelle: Eigene Aufnahme

Immer mehr Steinschläge

Noch eben im Ennstal fährt Gruber nun in den hintersten Winkel des Untertals, das seitlich davon abgeht. Die Berge hier sind steiler, kantiger und wilder bewachsen. Alles wirkt ursprünglicher als im vom Tourismus geprägten Gebiet rund um Schladming. Auf dem Weg dorthin verwandelt sich die Teerstraße, die sich ihren Weg durch das Tal bahnt, bald in einen Schotterweg. Die Menschen werden weniger, bis irgendwann niemand mehr zu sehen ist. Nach einer halben Stunde Fußmarsch durch den Wald, in Richtung des schneebedeckten Berges am Ende des Tals, bleibt der Förster plötzlich vor einem kleinen Gebirgsbach stehen. Er präsentiert ein Beispiel für die Folgen, die fehlende Niederschläge haben können. „Das ist ein Steinschlag von vor vier Jahren“, sagt er und zeigt in Richtung der gegenüberliegenden Seite des Baches, wo teilweise mehrere Meter große, graue und rötlich-braune Gesteinsbrocken verstreut liegen. „Und davon gibt es in den letzten zehn Jahren in unserer Region immer mehr“, erzählt Gruber.

Der Hintergrund: Im Winter fehle der Schnee, der wie eine Decke über dem Permafrost liege. Letzterer halte normalerweise im Felsen alles zusammen, „wie Klebstoff“. Da ohne Schneefall die schützende Schicht fehle, schmelze durch die Sonneneinstrahlung das Eis im Permafrost. Die Folge: „Der Fels bricht ab, es entstehen Steinschläge“, erklärt der Förster und zeigt auf die Abbruchsstelle mehrere Meter über den Gesteinsbrocken. Die Kerbe, in der sich einmal Gestein befand, ist deutlich sichtbar in den Berg hineingefräst.

Was ist Permafrost?

„Als Permafrost wird dauerhaft gefrorener Untergrund bezeichnet. In ausreichend großer Höhe liegen die Untergrundtemperaturen im Hochgebirge also ganzjährig unter 0°C. Permafrost ist in den Hochgebirgen der Erde aus verschiedenen Gründen wichtig. Auf der einen Seite kann Permafrost die Hangstabilität positiv beeinflussen, wenn zum Beispiel Klüfte in steilen Hangbereichen mit Eis gefüllt sind, wirkt dies wie ein Kit, der die Felsmassen zusammenhält. Zudem ist im Permafrost auch Wasser gespeichert, allerdings deutlich weniger, als in den Gletschern der Hochgebirge.“

– Tenure-Track Professor Dr. Jan Blöthe, Lehrstuhl für Geomorphologie und rezente Morphodynamik, Universität Freiburg

Zurück am Schladminger Talbach zeigt Karin Hochegger, während das Wasser um bemooste Steine an ihr vorbeirauscht, auf die gegenüberliegende, nördliche Seite des Tals. Schmelzendes Eis sei auch dort drüben, bei den Gletschern der Region, ein Problem. In deren Eis sei Süßwasser gespeichert, erklärt die Naturschützerin, „durch den Schmelzprozess haben wir im Sommer durchgehend Wasser in den Bächen und haben immer eine Reserve“. Wären die Gletscher jedoch irgendwann komplett verschwunden, existiere keine Wasserreserve mehr. Die Region wäre dann allein auf Niederschläge als Wasserquelle angewiesen. Die gibt es nur, wenn es genügend Süßwasser auf der Erde gibt, das als Teil eines Kreislaufes verdampft und wieder zu Niederschlag wird. „Wasser ist kein Tank, sondern ein Prozess“, betont Hochegger, „und dass dieser laufen kann, dafür ist ein intaktes Ökosystem nötig.“

Die Naturschützerin bleibt kurz stehen und lehnt sich gegen das hölzerne Geländer, das sich am Schotterweg entlang des Talbachs schmiegt. Sie wirkt nachdenklich. Um die fortschreitenden Auswirkungen des Klimawandels in der Region aufzuhalten, hätten Naturschützende wie sie nur wenige Möglichkeiten. Da es in Österreich kein Klimaschutzgesetz gibt, seien ihnen vor allem rechtlich die Hände gebunden. „Aber eine Gemeinde hat viele Möglichkeiten im Kleinen“, erklärt Hochegger. Sie könne etwa Biodiversitätsflächen und Teiche anlegen und die Bevölkerung zum Klimaschutz im Alltag animieren. Nur müsse die Gemeinde dafür in der Bevölkerung erst ein Bewusstsein für den Klimaschutz schaffen. In einer Mittelschule der Region hat das geklappt. Die Schüler haben eine Stromsparaktion gestartet, bei der sie über ein Jahr selbst den Strom messen konnten, den sie verbrauchen. Für jede Einsparung haben die Kinder Geld vom lokalen Klimabündnis erhalten, bei dem die Gemeinde beteiligt ist. „Sie haben 4.000 Euro bekommen, sie haben so viel eingespart, weil sie zum Beispiel einfach das Licht abdrehen“, erzählt Hochegger stolz.

Solche positiven Erfolge seien wichtig für das eigene Wohlbefinden, erklärt die Naturschützerin. Sie spricht aus Erfahrung: „Ich war beruflich andauernd mit Naturzerstörung konfrontiert“, insbesondere bei ihrem früheren Beruf als Naturschutzsachverständige beim Land Steiermark. „Der Blick wird sehr negativ, ich habe immer das Gefühl gehabt, der Mensch hat die totale Macht der Zerstörung“, sagt Hochegger nachdenklich. Mit dieser Wahrnehmung ist sie nicht alleine. Fast drei Viertel der Österreicher nehmen die Folgen des Klimawandels als überwiegend negativ für Mensch und Natur wahr, wie eine Umfrage des Österreichischen Umweltbundesamtes 2023 feststellte. Allerdings zeigt diese, dass fast ein Drittel der Befragten in einem Bereich mehr positive als negative Auswirkungen des Klimawandels erwarten – im Sommertourismus.

In der touristisch geprägten Region Schladming macht sich das ebenfalls bemerkbar, etwa an einem zehn Kilometer Luftlinie entfernten Ort, westlich von Hocheggers Spazierweg. Dort schlängelt sich eine buckelige, serpentinenlastige Straße schier endlos den Berg hoch. Nach unzähligen Kurven erscheint schließlich ein klassisches, österreichisches Bauernhaus, das wie zwischen zwei Bergen eingequetscht wirkt. Hier auf dem Irxnerhof lebt und arbeitet Johannes Höflehner. Mit grauer Arbeitshose und rotem T-Shirt bekleidet, kommt er gut gelaunt grinsend aus dem Haus. Er hat gerade das Frühstück für seine Gäste vorbereitet. Alle Betten seien ausgelastet, erzählt er auf dem Weg zu seinem täglichen Kontrollgang zu den Hühnern, Ziegen und Hasen, die gegenüber dem Gästehaus untergebracht sind. Die letzten Jahre kämen im Sommer immer mehr Touristen in ihre Ferienwohnungen, „so viele Leute habe ich hier überhaupt noch nie gesehen“. Im Gegensatz zu Ramsau am Dachstein, wo Gerhard Gruber in brütender Hitze unterwegs ist, nehme er bei ihm am Berg keine so extremen Temperaturveränderungen wahr. „Das ist wahrscheinlich lagebedingt“, ergänzt Höflehner. „Bei uns ist es gefühlt immer kälter als in anderen Orten, von daher ist es mir ganz recht, wenn es eine Spur wärmer wird“, sagt er und lacht. Vor 15 Jahren brauchte er im Winter von Dezember bis März noch Schneeketten, um die Straße zu seinem Bauernhof hochfahren zu können. Jetzt sei dies in der Regel wieder ab Februar möglich, weil weniger Schnee fällt.

Die Sorge ums Wasser

Auf der Nordseite des Berges zeigt sich ein ähnliches Bild. Land- und Almwirtin Bernadette Gruber empfindet die wärmeren Temperaturen kurzfristig gesehen als positiv für ihren Arbeitsalltag. Sie bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Mann die Steinitzenalm, eine Niederalm auf etwa 1.000 Meter über dem Meeresspiegel. Diese befindet sich auf einer weiten Lichtung, nur ein Schotterweg durch einen in grellem Grün leuchtenden Wald führt dort hin. Ihre Milchkühe grasen auf einer sehr viel höher gelegenen Hochalm, Gruber und ihre Helfer haben sie am Tag zuvor hochgetrieben. „Mein Mann und ich leben das ganze Jahr hier unten, die Gastronomie ist ein netter Nebenverdienst“, erzählt die Almwirtin.

Während sie ein Tablett mit Lavendel- und Holunderlimonade auf einem der Tische vor der Alm abstellt, erklärt sie: „Zurzeit ist es für die Landwirtschaft viel besser geworden. Durch die milderen Winter haben wir viel bessere Erträge.“ Regne es zu viel, sei das problematisch, weil Pflanzen auf einer Wiese daran nicht angepasst seien. Regen enthält wegen schädlicher Gase aus Industrie und Verkehr oft Säuren. Dieser saure Regen senkt den pH-Wert des Bodens. Das setzt giftige Mengen an Aluminium frei, die andere wichtige Nährstoffe für die Pflanzen verdrängen und ihr Wachstum bremsen. Dadurch habe sie keine gesunden Wiesen mehr, sagt Gruber. Das beeinflusse die Kühe, da der Zustand der Gräser, die sie fressen, bestimme, wie gut ihre Milchmenge und -qualität werde. Deshalb brauche sie nicht viel Regen auf ihren Wiesen, „ich brauche genug, damit sie leben, aber nicht zu viel, damit die Pflanzen nicht vergiftet werden.“

Bergbauer Johannes Höflehner mit Frau Caroline (Bild 1) und Almwirtin Bernadette Gruber (Bild 2). Quelle: Eigene Aufnahme

Gruber wirbelt zwischen verschiedenen Tischen hin und her, sie kassiert Gäste ab, nimmt Getränke- und Essenswünsche auf. „Neu ist außerdem“, erzählt sie zwischen zwei Bestellungen, „dass man im Tal jetzt Mais anbauen kann. Der ist hier eigentlich nicht heimisch und braucht eine gewisse Anzahl an Sonnentagen, damit er wachsen kann. Das hat früher überhaupt nicht funktioniert.“

Die Landwirtin hat jetzt eine kurze Verschnaufpause, die meisten Gäste verschwinden wieder durch den Wald in Richtung Wanderwege. Sie setzt sich auf eine der massiven Holzbänke vor der Alm und überlegt. „Ich hoffe, dass alles hier so bleibt, wie es gerade ist. Jetzt passt es eh eigentlich gerade.“ Insbesondere um genug Wasser sorgt sie sich. „Wenn der Tag kommt, an dem kein Wasser mehr da ist, haben wir ein großes Problem.“

Johannes Höflehner teilt diesen Gedanken. Sie hätten eigene Wasserquellen, die derzeit noch absolut ausreichend seien, erzählt er beim Kaffeetrinken auf seiner Terrasse vor dem Bauerhaus. Dennoch habe er Angst, dass eine der Quellen nach einem Jahr ohne Regen versiegen werde. So hoch oben sei ihr Hof nicht an das Wassernetz der Gemeinde angeschlossen. „Niemand weiß, wie lange die Quellen noch laufen“, sagt er und blickt nachdenklich hinunter ins Tal.

Der Förster Gruber, die Naturschützerin Hochegger, Bergbauer Höflehner und die Almwirtin Gruber zeigen, dass verschiedene Blickwinkel zum Klimawandel und dessen spürbaren Auswirkungen in den Alpen koexistieren können. Wie sich die Situation in der Region Schladming-Dachstein und für sie alle entwickelt, wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen. Obwohl manche Entwicklungen, wie Murenabgänge und zunehmende Trockenheit, unvermeidbar sind, ist mit Klimaschutzmaßnahmen noch eine gewisse Eindämmung möglich. Hochegger formuliert es so: „Die Zukunft ist offen und alles, was offen ist, ist eine Chance.“

Amelie Wlasak & Pia Stock

Wir sind schon von klein auf in den Bergen unterwegs, sei es zum Skifahren oder zum Wandern. Mit unserer Geschichte möchten wir einen Einblick zu den klimatischen Veränderungen an Orten geben, die wir sonst nur aus der Touristenperspektive kennen.