Das Spiel mit der Hoffnung

Er will immer weiter und immer höher im Casino spielen. Doch das Geld reicht nicht.

Seine Idee: Selbst für das Casino arbeiten.

Weißes Hemd, schwarze Bügelhose und eine schwarze Fliege, die den Hemdkragen schmückt. Das trägt er von Schichtanfang bis Schichtende – zwölf Stunden lang. Der damals 22-jährige Johann B. (Name geändert) schaut sich im Spiegel noch einmal genauer an. Das Spiegelbild zeigt einen kahlköpfigen Mann mit runden hellbraunen Augen und komplett rasiertem Gesicht. Er streicht sich noch schnell seine Uniform glatt und krempelt die Ärmel herunter, um das schwarze, flammenförmige Tattoo, das den gesamten linken durchtrainierten Oberarm ziert, zu verdecken. Nachdem er sich zurechtgemacht hat, fährt Johann B. zur Arbeit ins Concorde Card Casino in Salzburg. Das ist gleichzeitig sein Ausbildungsort, in dem er den Beruf des Croupiers erlernte. Ein Prinzip hat er währenddessen tief verinnerlicht: „Die Kunst des Croupiers ist einfach das Spiel zu leiten, wenig aufzufallen und wieder zu verschwinden.“

Hauptsächlich beschäftigt sich Johann B. mit Pokerpartien. Jede halbe Stunde wechselt er von Tisch zu Tisch und leitet eine andere Runde. Zwischendurch schweift sein Blick zu einzelnen Kunden, doch sie erwecken in ihm kein Interesse. Alle kommen und gehen so schnell, dass niemand einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Doch eine Gemeinsamkeit teilen sie sich laut Johann B.: Sie gehören zu den 90 Prozent der Casinobesucher, die zehn bis 1.000 Euro einsetzen und mit null Euro wieder nach Hause gehen. Auf diese Wahrscheinlichkeit schwört er. „Das ist Fakt, dafür gibt’s die Dinger! “ gesteht er mit einer traurigen Stimme. Die Abscheu gegenüber dem Casino versucht er gar nicht erst zu verstecken. Das zeigt sich auch bei den Spitznamen, die er für Spielbanken zwischendurch benutzt: „Dinger“ und „Cash Cow“ sind zwei Beispiele.

Zum Alltag eines Croupiers gehört es auch, den Sündenbock für den Kunden zu spielen. Besonders schwer falle es jedem Spieler, sich selbst den Fehler einzugestehen, 100.000 Euro verloren zu haben. Und häufig sei er die Ursache ihres Verlustes. Sätze wie „Alles Betrug!“ oder „Ihr wollt nur mein Geld!“ sowie alle möglichen Schimpfwörter schleudert man ihm entgegen. Diese Anschuldigungen darf er sich mehrmals wöchentlich anhören. Für ihn ist es schon lange keine Kunst mehr, das verzweifelte Geschrei der Kunden auszublenden. Er fühlt sich in keiner Weise schuldig und verspürt auch nicht den Drang, sich für seine ehrlichen Worte zu rechtfertigen: „Selbst schuld, ich bin nicht so blöd und hab 100.000 Euro versenkt.“ Da gibt es kein Mitleid. Sehr selten leitet er Runden, in denen Kunden ein solches Gefühl in ihm erwecken. Da muss es schon der Typ Kunde sein, der jung ist oder der mit seinem letzten Geld spielt. Für sie empfindet er mehr als Mitleid: Sympathie.

„Ich weiß, wie das ist, weil ich selbst Spieler bin.“

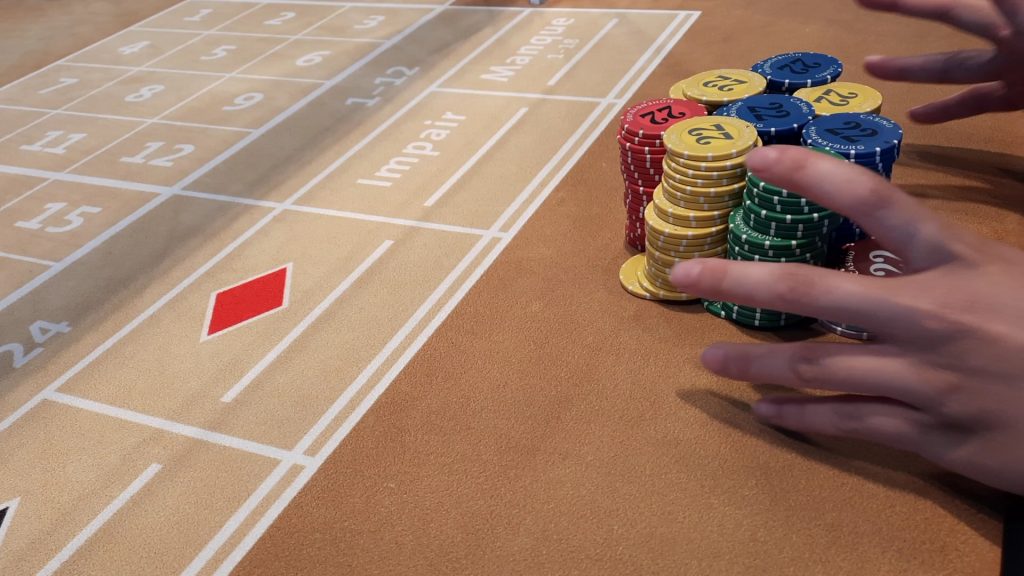

Mit einer ausdruckslosen und dennoch klaren Stimme rekapituliert der heute 34-Jährige in Etappen seine Anfänge als regelmäßiger Casinobesucher bis hin zu seiner eigenen Sucht und dem Gedanken, ohne das Spielen nicht komplett zu sein. Während er spricht, seufzt er mehrmals, die vielen Gedankenpausen mit ihren „Unds“ oder „Ähms“ ziehen sich lang. Seine Augen bleiben dabei starr. Als habe er sich damit abgefunden, ein Opfer dieser Sucht gewesen zu sein. Alles beginnt vor 15 Jahren, als sein Freundeskreis beschließt, das Austria Casino Salzburg aus reiner Neugier zu besuchen. In der Einfahrt wird Johann B. von zwei Adlerstatuen begrüßt. Vor dem Casinoeingang eingeparkt, staunt er über das schlossgleiche Gebäude, das im Klassikstil gehalten ist. Johann B. geht mit seinen Freunden in das Casino hinein und lässt die Atmosphäre auf sich wirken. Die Beleuchtung gibt den Spielhallen eine geheimnisvolle und dennoch beruhigende Aura. Männer und Frauen sitzen um lange ovale Tische und spielen gegeneinander – sei es mit Chips oder Karten. Die gesamte Aufmerksamkeit der Spieler gilt allein dem eigenen Tisch. In diese Welt taucht Johann B. zum ersten Mal ein. Seine Freundesgruppe braucht ein Spiel, bei dem die Wahrscheinlichkeit gering ist, Verluste zu ertragen. So entscheidet sich die Gruppe am Ende für „französisches Roulette“. Es trägt auch den Spitznamen „ehrlichstes Spiel des Casinos“.

Johann Bs. erstes Spiel im Casino findet am Roulettekessel statt.

An den Spielablauf kann er sich nur verschwommen erinnern. Einzig und allein der Verlust bleibt ihm im Kopf. Dieser beträgt am ersten Abend 100 Euro. „Es gab selten den Zenit, wo ich gesagt habe: «Ich hab‘ genug Geld verloren, jetzt muss ich aufhören.» Ich muss nur lange genug spielen, dann kommt was.“, versicherte sich Johann B. selbst. Er will das Verlorene zurückgewinnen. Die nächste Gelegenheit ergibt sich durch einen Freund, der ihn ein weiteres Mal in das Casino einlädt. Nun versucht er sich beim Pokern, in der Hoffnung, seine verlorenen 100 Euro zurückzubekommen. Bitter gesteht er sich ein, dass der Verlust auf das Dreifache steigt.

„Da hat jeder von uns 300 Euro verloren und die wollte ich unbedingt wieder zurückhaben. Klassisch. Tja, so wurden die Casinobesuche immer mehr.“

Bereit, ein weiteres Mal sein Glück zu testen, setzt er sich vor eine schwarze eckige Maschine, die mit ihrem auffällig leuchtenden Bildschirm und der knalligen Schrift das Glück vom Himmel verspricht. Die Spiele heißen „Lady Luck“ und „Lucky Seven“. Beide Namen enthalten das Wort „Luck“, auf Deutsch Glück. Umgangssprachlich bezeichnet er die Spiele als „Slots“. Bei der Erwähnung der Spielautomaten fügt er mit einem kurzen Lachen noch hinzu: „Slots waren mein Lieblingsspiel.“ Mit einer schnellen Handbewegung wirft er 50 Cent in den Schlitz. Das Spiel aktiviert sich, indem auf drei Reihen in schneller Abfolge Zahlen, Hufeisen, Kleeblätter rauf und runter springen. Erscheint eine passende Kombination, zeigt sich eine Linie, die mit einem klirrenden Geräusch signalisiert, wie viel Geld die verschiedenen Verbindungen bringen. Seine Stimme hebt sich ein wenig, als er von dem Verlauf erzählt. 5.000 Euro schenkt ihm der Automat. Rückblickend weiß er es besser. „Das war der erstmalige Einstieg ins Casino“. Dieses schleichende Gefühl, für seine Versuche belohnt zu werden, besiegelt Johann B.s Schicksal, immer weiter, immer höher und immer riskanter zu spielen. „Und somit war ich drin“.

2008 bis 2010. Diese drei Jahre bezeichnet der heutige Johann B. als seine „extremst glücksspielsüchtige Phase“. Doch das erkennt er zu dieser Zeit noch nicht. Die ehemalige Motivation, auf einen Großgewinn zu hoffen, verschwindet.

„Ob ich gewonnen oder verloren hab‘, hat keine Rolle gespielt. Teilweise, hab’ ich aus 100 Euro 2.000 Euro gemacht und war noch nicht zufrieden, weil ich einfach spielen wollte. Und nicht gewinnen!“

Seine Hoffnung verwandelt sich von der Suche nach einem Großgewinn in die Suche nach dem nächsten großen Kick. Und diesen verspürt er nur, wenn er immer höher setzt und mehr ausgibt. Der Geldbezug spielt keine Rolle. Aron Kampusch, ehemaliger Croupier, heute Psychotherapeut mit eigener Praxis in Wien, erklärt dieses selbstzerstörerische Verhalten so:

Aron Kampusch © privat

„Bei der Glücksspielsucht geht es nie um das Geld. Es geht […] um das zeitweilige Vergessen von psychischen Problemen. Das Geld ist nur das Mittel, um so lange wie möglich in dieser Blase zu verbleiben. Die gesetzte Summe muss immer existenziell bedrohlich hoch sein, um einen Effekt auf das neurologische Belohnungssystem (nucleus accumbens) zu haben.“

Kampusch will damit sagen, dass Spieler nur dann Euphorie oder Freude empfinden, wenn der Einsatz stark steigt. Für Johann B. ein weiterer Grund, das „Live Casino“ wieder aufzusuchen. Von „Live Casino“ spricht er, wenn seine Spielabende in einem realen Casinogebäude stattfinden. Der Alltag wiederholt sich wie in einer endlosen Zeitschleife. Er wacht auf und geht normal zur Arbeit. Endet seine Schicht, legt er sich in sein Bett und erwischt sich wieder dabei, an das Spielen zu denken. Das ist nun der neue und einzige Sinn seines Lebens. Viel zu spät bemerkt er, dass etwas nicht stimmt. Seine Freunde haben aufgrund der Arbeit kaum Zeit, sich gemeinsam mit ihm einen schönen Abend im Casino zu machen, weshalb er von da an das Gebäude allein besucht. „Vorher wurde ich von ihnen gebremst, wenn ich zu viel gespielt habe.“ Diese Bremse fällt nun weg. Niemand erinnert ihn daran, wie viel er seinen eigenen Worten nach „versenkt“ hat. „Da bringst du auch keinen weg“, gesteht sich Johann B. ohne Hoffnung ein, wobei man leicht seinen Welser-Dialekt hören kann. Nur der Spieler allein kann entscheiden, wann er aufhört.

Mit dieser Einstellung merkt Johann B. nicht, wie sehr er abstumpft, je öfter er sich im Spielen verliert. Immer seltener trifft er sich mit seinen Freunden. Konnten sie sich früher zum Essen oder für einen guten Kinofilm verabreden, spürt er nun lediglich eine große gähnende Leere. Das Essen und der Kinofilm sind da, doch er verspürt weder Lust auf das leckere Gericht noch Aufregung, wenn der Kinofilm besonders gut war. Er verspürt nur eines: Gleichgültigkeit. Johann B. merkt nicht, wie er sich selbst mehr und mehr verliert. Seine Gefühle, seine Motivation und sein soziales Umfeld verschwimmen und schließlich verschwinden sie vollkommen. Während er über seine Emotionslosigkeit redet, fällt ihm sarkastisch auf, dass ihm damals zeitweise die Motivation fehlt, aus dem Bett aufzustehen – doch geht es um das Geldverdienen, tut er alles. Hauptberuflich arbeitet er in dieser Zeit als Karosseriemechaniker, doch damit kann er seine steigende Spielsucht nicht finanzieren. So beschließt er, abends als Taxifahrer zu arbeiten, um neben seiner Spielsucht die Miete seiner Wohnung bezahlen zu können. „So viel Ehre hatte ich noch.“ betont Johann B. mehrmals. Ihm ist es sehr wichtig, nicht kriminell zu werden oder dem Staat Geld zu schulden. Reicht das Einkommen beider Berufe nicht aus, verkauft er wertvolle Gegenstände. Auch die Philharmoniker-Münzen, die ihm sein Bruder zur Taufe schenkte. Alles ist ihm recht, solange das Geld stimmt. Und funktioniert das nicht, kann er sich immer noch Geld von Freunden, der Familie oder der Bank leihen.

Auf die Frage, warum er gerade in dieser Verfassung plante, einen Job im Casino anzunehmen, erwidert er in einem selbstverständlichen Ton, als sei es das Normalste auf der Welt: „Ich hatte kein Geld und hab gesehen, wie viel Croupiers verdienen – die haben immer gut verdient. Und wollte natürlich dann auch einstiegen. Die hatten zwischen 3.000 Euro und 4.000 Euro im Monat verdient. Um meine Sucht zu finanzieren, wollte ich da auch arbeiten.“ Kampusch erklärt sich Johann Bs. Verhalten, die Gefährdung seiner selbst zu ignorieren, so: „Dieser Persönlichkeitstypus, den übrigens auch die Mitglieder der Blaulichtorganisationen zu einem überwiegenden Teil in sich tragen, nennt sich «sensation seeker».“

sensation seeker

In der Psychologie ist der „sensation seeker“ der Typ Mensch, der ständig nach Abwechslung, Spannung und Aufregung sucht. Im Alltag braucht er eine Beschäftigung, die ihm ein hohes Erregungsmuster garantiert.

Diesen Einfall setzt er in die Tat um. Nun sitzt Johann B. auf der anderen Seite des Pokertisches. Dabei schaut er jeden einzelnen Spieler frontal an, um anhand seiner Reaktionen und der Einsätze abzuwägen, wie stark dessen Hand ist. Alle Spieler hoffen auf den großen Gewinn. Von Runde zu Runde. Von Verlust zu Verlust. Dass er selbst spielt, kann er während der Arbeit sehr gut trennen. Anstatt mit den Spielern mitzufühlen, distanziert er sich. Wenn er spielt, dann ist er Spieler. Arbeitet er als Croupier, dann existiert nur der unscheinbare Mann, der unauffällig das Spiel leitet. Johann B. sieht kein Problem darin, keinerlei Empathie dem Spieler gegenüber zu empfinden. Seine Antwort klingt zunächst etwas egoistisch, doch hat sie eine ehrliche Absicht. Mit einem Beispiel versucht er es zu verbildlichen: „Jeder hat mal einen Autounfall gesehen und trotzdem fährt man Auto. Ein richtiger Schockeffekt ist es ja nicht. Ist ja am Ende nicht mein Geld. Es tut erst weh, wenn du dein eigenes Geld verlierst.“ Warum solle der Verlust anderer ihn abschrecken, mit dem Spielen aufzuhören? Auch hier kann Aron Kampusch die für Außenstehende irritierende Haltung erklären: „Croupiers unterliegen sogar einem erhöhten Risiko, an einer Glücksspielsucht zu erkranken. Sie unterliegen den für das Glücksspiel klassischen kognitiven Verzerrungen ebenso wie ihre Kunden. Viele Croupiers sind schon zu Beginn der Berufstätigkeit latent spielsüchtig und können den ganzen Tag ohne finanzielles Risiko spielen. Irgendwann fehlt der Nervenkitzel und sie spielen zunächst im Aufenthaltsraum, dann in Casinos der Konkurrenz.“

In seiner Laufbahn ist es Routine, Spieler bei ihrem eigenen Verlust zuzuschauen. Der Gewinn ist die absolute Ausnahme. Er selbst behauptet, dies nur einmal im Laufe seiner Karriere als Croupier erlebt zu haben. Ein Mann gewinnt 100.000 Euro mit einem hohen Einsatz von 1.000 Euro. Johann B. schlüpft dabei in der Rolle des stillen Beobachters. Die Aufforderung, mit dem Spielen aufzuhören, erreicht den Spieler nicht. Er weiß es am besten und erzählt: „Dieser kleine Einsatz von 5 oder 10 Euro pro Spiel wird irgendwann zu wenig, dann steigert man sich und irgendwann gewinnt man. Man denkt sich «Ok, wenn‘s einmal funktioniert, funktioniert es wieder.» Also ist das Schlimmste, das passieren kann: Man gewinnt am Anfang, wie es mir passiert ist. Und da fängt man an, den Bezug zu Geld zu verlieren.“ Als Croupier weiß man es besser. Die meisten Spieler kommen mit der falschen Erwartung in das Casino und wollen 100.000 Euro gewinnen – wie der Mann im Beispiel. Er ist genervt davon, dass ein Fehler permanent wiederholt wird. Kein Spieler stellt sich die Frage, warum es Casinos bis heute gibt. Johann B. kann nur eine klare Meinung zum Thema „Live Casino“ fassen:

„Live Casinos – in der Art, wie sie existieren – sind eine richtige Cash Cow. Da kann nur das Casino gewinnen. Live zu spielen, ist der größte Blödsinn überhaupt – aus spielerischer Sicht.“

Nach einem Jahr im Concorde Card Casino kündigt er seinen Job als Croupier. Es reiche ihm einfach in diesem „Ausbeuterbetrieb“. Für so ein Geschäft wolle er nicht mehr länger seine Arbeitskraft verschwenden. Die wichtigere Frage lautet: Wo findet er jetzt seinen nächsten Kick, um Freude zu empfinden? In seiner Region schließt aufgrund der Regulierung ein Casino nach dem anderen. Die Monate ziehen sich. Nirgendwo kann er spielen. Doch denkt er an das Live Casino zurück, ist das für ihn schon lange keine Option mehr: „Live bedeutet halt immer: Ich setz‘ mich vor dem Automaten, der hat ‘ne schlimme Auszahlquote, es sitzen alle neben einem und beobachten einen beim Spielen. Es ist… ja… nicht so intim.“ Zuhause ist er hingegen ganz allein. Niemand verurteilt ihn, wenn er viel Geld setzt und nichts gewinnt. Gedankelos starrt er die Wände seines Zimmers an. Nichts außer dem bekannten Gefühl der Langeweile breitet sich in ihm aus, wenn er seiner Beschäftigung nicht nachgeht. Er greift nach seinem Handy und versucht sich auf Youtube die Langeweile zu vertreiben. Während er ein Video nebenbei laufen lässt, scrollt er die nächsten durch, die die Plattform vorschlägt. Besonders ein Video zieht seine Aufmerksamkeit auf sich: Das Thumbnail ist mit Sätzen überdeckt, die das Unmögliche versprechen. Sätze wie „Biggest win ever“, „Mega win“ oder hohe Geldsummen wie 100.000$ bis 200.000$ werden groß auf dem Thumbnail angeprangert. Er ist neugierig. Diese Summen strebt er schon seit langem an. Sein Daumen bewegt sich von ganz allein auf das Video. Er sieht einen jungen Mann, Mitte 20, auf einen Gamingstuhl sitzen, der ein Onlinegame namens „Jammin‘ Jars“ spielt. Gebannt schaut er auf die Summe, die der Mann im Video vor seinem Gaming PC verdient. Er tippt „Jammin‘ Jars“ in die Sucheingabe ein und will auf der Stelle das Gleiche wie im geschauten Video anstreben. Nach der langen Spielpause möchte er einfach wieder Geld ausgeben. Ob das Geld zum Spielen ausreicht, interessiert ihn in diesem Moment nicht. Dann muss eben das eigentlich für Essen und Trinken eingeplante Geld dafür genutzt werden. Das Spiel öffnet sich…