Zwischen Heimat, Flucht und Rückkehr

Hunderttausende Menschen flohen 2022 vor Krieg nach Deutschland und in weitere EU-Länder. Die meisten kamen aus der Ukraine, wo die russische Invasion im Gange ist. Wie gehen ukrainische Geflüchtete, deren Bezugspersonen und weitere Beteiligte mit einer solchen Krisensituation um?

© Fraser McGruer

Es ist der 24. Februar 2022. Zu diesem Zeitpunkt dauert der russisch-ukrainische Konflikt schon acht Jahre an. Doch mittlerweile ist es kein Konflikt, sondern ein Angriffskrieg. Russland greift die Ukraine flächendeckend mit Bombardements an, woraufhin die Ukraine nach der Verhängung des Ausnahmezustands am 23. Februar 2022 nun den Kriegszustand ausruft.

Viele ukrainische Staatsangehörige sind im Alarmzustand und stehen vor der Frage: Fliehen oder bleiben? Seit Kriegsbeginn haben nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) rund 9,5 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, über 900.000 von ihnen sind nach Deutschland gekommen. Auch die Studienbewerberin Kateryna Pivnenko (18), die Logopädin Valeria Skripnik (31) und die Juristin Elena Anatolyevna Gribova (45) haben sich für die Flucht entschieden und im Landkreis Passau ein neues Zuhause gefunden. Im Interview sprachen sie über ihr Leben vor dem Krieg, Erfahrungen auf der Flucht, das Leben in Deutschland und ihre Hoffnungen für die Zukunft.

Die ukrainischen Heimatstädte von Kateryna Pivnenko, Valeria Skripnik und Elena Anatolyevna Gribova (v. l. n. r.) trennen zwar Hunderte von Kilometern, doch eines verbindet sie: der Krieg.

© Viola Tuchlinski

Vor dem Krieg lebte Kateryna mit ihrer Mutter in einer Wohnung in Kyjiw. Dort studierte sie Journalismus und soziale Kommunikation an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität, einer der größten Universitäten der Ukraine. „Wir haben online angefangen, trotz des Krieges weiter studiert und das zweite Semester abgeschlossen“, erzählt sie. Rund 440 Kilometer entfernt wohnte Valeria mit ihrer neunköpfigen Familie, darunter ihr Mann und ihr vierjähriger Sohn, in einem Haus in Odessa. Sie arbeitete als Logopädin und Masseurin, ihr Mann Alex (31) als Schreiner. Infolge eines Beinbruchs im Dezember 2021 sei er jedoch vorübergehend arbeitsunfähig geworden. Im Gegensatz zu Valeria ist Elena alleinstehend. Mit ihrem 13-jährigen Sohn wohnte sie in Charkiw. „Ich hatte einen guten Job, und vor dem Krieg habe ich natürlich sehr viel gearbeitet“, erzählt sie über ihre Arbeit als Juristin.

Auf die Kriegsnachricht folgte der Schock

„Es war am 24. Februar um halb acht, glaube ich, als meine Mutter mich weckte und sagte, dass Kyjiw von Russland bombardiert wurde“, schildert Kateryna. Bereits 2014, als der Bürgerkrieg in der Ukraine ausbrach, habe sie die gleiche Situation in Mariupol erlebt und ebenfalls einige Zeit in Luftschutzbunkern verbracht.

Auch Elena habe durch andere Menschen von der russischen Invasion erfahren. Kurz vor dem 24. Februar sei sie zu einem Gerichtstermin nach Kyjiw gefahren und habe ihren Sohn im rund 410 Kilometer entfernten Charkiw zurückgelassen. „Als ich in Kyjiw ankam, sah ich auf dem Handy, dass die Leute von einem Bombenangriff in Charkiw berichteten“, beschreibt Elena den Moment, in dem sie schockiert und nervös wurde. Sie habe ihren Stiefvater angerufen, der prompt zu ihrem Sohn kam, und wollte sofort zurückfahren. Doch das Zugpersonal und die Fahrdienste hätten sich geweigert. Erst am Nachmittag sei es ihr gelungen, nach Charkiw zurückzukehren: „Ich fand einen Bus, der nach Poltawa fuhr. Von dort nahm ich ein Taxi und kam gegen 17 Uhr in Charkiw an. Gott sei Dank war alles in Ordnung“, sagt Elena.

Obwohl Elena von einer Karriere als Anwältin träumte, studierte sie auf Wunsch ihrer Eltern zunächst Lehramt. Vierzehn Jahre später, im Jahr 2013, erfüllte sie sich ihren Traum und schloss ihr Jurastudium ab. Vor drei Jahren erhielt sie ihre Anwaltszulassung und arbeitete vor dem Krieg in ihrer Kanzlei in Charkiw.

© Elena Anatolyevna Gribova

Für Valeria war der Kriegsbeginn ebenfalls ein Schock. In den ersten zwei Wochen verloren sie und ihre Familienmitglieder ihre Arbeit, was sie zusätzlich belastete.

Der Grund für die Flucht

Während der ersten beiden Wochen des Krieges blieben Kateryna und ihre Mutter in Kyjiw. „Wir hatten große Angst, weil wir im 21. Stock wohnten. Da Raketen oft in den höchsten Stockwerken von Gebäuden einschlagen, war es wirklich sehr beängstigend, in unserer Wohnung zu bleiben“, erklärt sie ihre Entscheidung, fünf oder sechs Nächte in einem Luftschutzkeller in ihrem Wohnhaus zu verbringen. Dann beschlossen sie und ihre Mutter, Kyjiw zu verlassen. Weil Elena im Falle eines Bombenangriffs keinen Zugang zu einem Luftschutzbunker hatte, wollte sie mit ihrem Sohn zu seiner Großmutter gehen, die in der Nähe einer U-Bahn-Station wohnte. „Wir dachten, dass wir bei ihr sicherer wären. Am Abend nahm ich unter anderem ein paar Dokumente sowie zwei Sportanzüge mit und wir blieben etwa drei Tage lang in Omas Wohnung“, erzählt Elena. Wäre sie alleinstehend gewesen, wäre sie vielleicht in Charkiw geblieben und hätte als Freiwillige gearbeitet. „Aber natürlich habe ich die Ukraine verlassen, weil ich einen Sohn habe“, sagt sie. Auch für Valeria war ihr Sohn der maßgebliche Grund für die Flucht. Dabei hatte sie anfangs gar nicht die Absicht zu fliehen. Ihr Plan war es, in Odessa zu bleiben. Zwei Wochen nach Kriegsbeginn haben sie und ihre Familie sich auf die neue Situation eingestellt. „Ich begann zu Hause zu arbeiten, weil unsere Praxis geschlossen war. Wenn man die Sirenen hörte, musste man in den Keller gehen, und so etwas gab es an unserem Arbeitsplatz nicht“, erklärt Valeria.

Dann kam der Tag, an dem ihr Sohn einen russischen Raketeneinschlag hautnah miterlebte, etwa 200 Meter von ihrem Haus entfernt. An jenem 23. April, dem Tag vor dem orthodoxen Osterfest, wurde der 16-stöckige Wohnkomplex Tiras zusammen mit anderen Gebäuden getroffen. Insgesamt wurden acht Menschen getötet und 30 Wohnungen vollständig zerstört. Gute Freunde von Valeria und ihrem Sohn wohnten in dem Tiras-Apartmentkomplex, befanden sich aber zu der Zeit in Polen. Geschockt von dem Raketeneinschlag habe sich ihr Sohn zu Hause 24 Stunden lang allein im Keller verschanzt, weil es ihm im Obergeschoss zu gefährlich war. Valeria habe zwei Tage damit verbracht, ihrem Sohn zu erklären, dass das Leben im Keller nicht normal ist und so nicht weitergehen kann. Außerdem hatte sie ihm klargemacht, dass ihre Freunde während des Raketenangriffs nicht zu Hause waren, und hatte sie auch per Video angerufen. Nach dem Videoanruf habe ihr Sohn begonnen, mit ihr über das Thema zu sprechen. „Er fragte mich: «Mama, sie sind in Polen. Sie sind in Sicherheit. Warum bleiben wir hier? Vielleicht müssen wir auch nach Polen gehen?»“, erzählt Valeria. Die Entscheidung, die Ukraine endgültig zu verlassen, sei am 9. Mai gefallen. „In den Zeitungen lasen wir, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Wir haben den ganzen Tag gewartet, und um 22 Uhr konnten wir sehen, wie Raketen an verschiedenen Orten in unserer Stadt einschlugen. Es war sehr laut, der Himmel war rot und mein Sohn fing wieder an zu weinen“, erzählt Valeria. „Er sagte, es sei Zeit zu gehen. Also haben wir beschlossen, dass wir gehen müssen.“

Der Dokumentarfotograf Fraser McGruer hat in seiner Fotostrecke „Selbstporträts aus der Ukraine“ den Moment festgehalten, als sich Kateryna auf ihrer Flucht nach Deutschland an der polnischen Grenze befand.

© Fraser McGruer

Flucht mit unterschiedlichen Transportmitteln

Für die Flucht aus Kyjiw hatte Kateryna zusammen mit ihrer Mutter einen Zug nach Lwiw genommen. „Wir saßen auf dem Boden. Es gab keine Toilette und wir mussten 12 Stunden lang fahren“, beschreibt Kateryna die für sie schreckliche Reise in einem überfüllten Zug. Nach ihrer Ankunft in Lwiw seien sie mit dem Auto zu ihrer Lehrerin gefahren. „Sie stimmte zu, uns für ein paar Tage aufzunehmen“, sagt Kateryna. Schließlich, so erzählt sie, fand sie im Internet Bekannte in Passau, die sich bereit erklärten, ihnen mit den Dokumenten zu helfen und sie für ein paar Wochen in ihrem Haus aufzunehmen. So kamen Kateryna und ihre Mutter über Polen nach Deutschland, wo sie mit Hilfe von Freiwilligen nach Osnabrück gebracht wurden und dann mit dem Zug gegen Vorlage des „helpukraine“-Tickets nach Passau.

Mit Anlaufschwierigkeiten begann Elenas Flucht Ende Februar: „Ich habe versucht, jemanden zu finden, der uns fahren kann. Aber viele Männer hatten wegen des Krieges Angst, so weit zu fahren, und weil sie befürchteten, erwischt und in den Krieg geschickt zu werden.“ Schließlich habe sie ein Taxi gefunden, mit dem sie und ihr Sohn am 2. März die Grenze zu Moldawien überquert hätten. In den ersten drei Tagen sei die Situation wegen der vielen Menschen schwierig gewesen, aber nach etwa einer Woche habe sich die Situation entspannt. „Viele Menschen in Moldawien halfen uns, indem sie uns eine kostenlose Unterkunft mit Frühstück, Essen und auch eine kostenlose Zugfahrt gewährten. Das war für uns wie eine Hilfe von Gott“, bedankt sich Elena. Schließlich seien sie und ihr Sohn mit dem Bus nach Passau gefahren, weil eine Freundin dort einen Mann kenne und er sie zu sich eingeladen habe.

Mit einem ganz anderen Transportmittel flüchteten Valeria, ihr Mann Alex und ihr Sohn Mark, nämlich mit einem Motorrad und einem Beiwagen. „Mein Mann ist ein begeisterter Motorradfahrer und hat aufgrund eines Beinbruchs Krücken“, erklärt sie diese Wahl. Am 15. Mai seien sie losgefahren – zunächst für eine Nacht nach Moldawien, dann für zwei Nächte nach Rumänien und weiter über Ungarn sowie Österreich nach Passau. „Wir beschlossen, uns zwei Tage lang in der Sporthalle auszuruhen, weil wir müde waren“, sagt Valeria. Am nächsten Tag habe sich ihr Leben erneut geändert, denn an einer Tankstelle sei der Österreicher Andreas* (53) mit seinem Sohn Konrad* (9), ebenfalls auf einem Motorrad mit Beiwagen, vorbeigekommen und habe sich ihre Nummernschilder angeschaut. „Wir haben ihm erklärt, dass wir diese Reise machen müssen. Schließlich sind wir nicht so verrückte Leute, die ihr vierjähriges Kind mit fast keinem Geld mitnehmen“, sagt Valeria. Aus einer zufälligen Begegnung sei eine gute Freundschaft entstanden. Neben einem gemeinsamen Ausflug in die Berge habe Andreas sie zu sich nach Hause eingeladen, ihr Motorrad repariert und weitere Hilfe angeboten, erzählt sie.

Das Foto sei Ende Mai in Mittelfranken entstanden, als Valeria mit ihrem Mann und ihrem Sohn aus Belgien zurück nach Bayern fuhr und eine Unterkunft suchte.

© Valeria Skripnik

Doch Valeria habe das Angebot vorerst abgelehnt und sei mit ihrem Mann sowie ihrem Sohn weiter nach Belgien gereist. Die Tante ihres Mannes, die vielen Ukrainern bei der Wohnungs- und Arbeitssuche helfe, habe dort auf sie gewartet. Aber Valeria hatte nicht das Gefühl, dort wirklich angekommen zu sein. Sie dachte an Andreas, seinen Sohn Konrad und seine tschechische Frau Štěpánka* (46), die Russisch spreche. „Es fühlt sich an, als würden wir uns schon unser ganzes Leben lang kennen“, sagt Valeria. Am Telefon habe sie mit Andreas und seiner Familie besprochen, ob sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn zurückkommen sowie Hilfe bekommen könnte. Sie bekam eine Zusage und kehrte zurück. „Andreas fand für uns einen guten Campingplatz unweit von Passau und versuchte, eine Wohnung für uns zu finden. Wir wohnten nur eine Woche auf dem Campingplatz, denn unsere Miete begann am 15. Juni“, erzählt Valeria glücklich.

Vor allem Ehepaare und ältere Menschen bleiben

Viele von Katerynas Freunden seien in Kyjiw, in der Westukraine, aber auch in anderen Ländern. „Alle entscheiden selbst, was für sie besser ist“, meint sie. Um den 2. März herum, sagt sie, war das letzte Telefonat mit ihren Großeltern, die in einem Luftschutzkeller in Mariupol waren. Drei Wochen lang habe sie nichts von ihnen gehört, weil es in der Stadt keinen Strom gab, was eine Kommunikation mit ihnen unmöglich machte. Am 23. März, dem Geburtstag ihrer Mutter, sei schließlich die erlösende Nachricht gekommen: „Sie haben uns angerufen und gesagt, dass sie leben.“ Mariupol liegt in dem besetzten Gebiet, der sogenannten DNR, und ihre Großeltern seien von russischen Soldaten zunächst in ein Lager deportiert und dann weiter nach Russland gebracht worden.

Damalige Lage in Mariupol

Seit dem 2. März war Mariupol vollständig von russischen Truppen eingekesselt, die für die Kappung von Strom, Wasser und Internet verantwortlich waren. Russische Angriffe auf zivile Gebäude wie Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser und Einkaufszentren gehörten zum Alltag.

Quelle: ZEIT ONLINE. Die Schlacht um Mariupol.

Zwar habe Kateryna Kontakt zu allen, die ihr nahestehen, aber ihre Angst um ihre Verwandten und Freunde, die in der Ukraine geblieben sind, sei groß. Der Bruder von Valerias Mann bleibe mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im Alter von sieben und neun Jahren in der Ukraine. Wegen des Ausreiseverbots für Männer muss er bleiben, und die Frauen würden ihre Männer nicht in der Ukraine zurücklassen wollen. Elena könne das bestätigen, denn auch ihre Mandantinnen seien wegen ihrer Ehemänner in der Ukraine geblieben. Es sei wie ein Teufelskreis, sagt Valeria. Wenn ihr Mann nicht invalide gewesen wäre, hätten sie die Ukraine nicht verlassen können.

Viele von Valerias Freunden seien als Soldaten im Krieg verwundet worden, sagt sie, und einige seien jetzt auch invalide, weshalb sie vielleicht zu ihr fliehen. Auch Elena habe Freunde und Bekannte, die im Krieg an der Front seien und ihr Land verteidigen wollen. Und sie habe eine Freundin, die als Krankenpflegerin im Krankenhaus arbeite. „So viele Menschen engagieren sich in meiner Stadt“, freut sich Elena. Ihr Stiefvater sei auf ihre Bitte hin in ihre Wohnung gezogen, die weiter von der russischen Grenze entfernt ist. Ihrer Bitte, die Ukraine zu verlassen, sei er jedoch nicht nachgekommen. Er wolle in Charkiw bleiben. „Wenn ich mit ihm spreche, höre ich manchmal Sirenen“, sagt Elena. Die Großmutter ihres Sohnes sei ebenfalls in Charkiw geblieben, werde aber jetzt wegen ihres verschlechterten Gesundheitszustands in einem Lwiwer Krankenhaus behandelt. Jeden Tag telefoniere Elena mit ihr und höre täglich von Bombenanschlägen und Schießereien, die meist nachts stattfänden. Jeden Tag bete sie, dass ihre Angehörigen in Sicherheit sind.

Zwei- bis dreimal pro Woche nutze Kateryna ihr Neun-Euro-Ticket für Städtereisen, zum Beispiel nach Landshut.

© Kateryna Pivnenko

Hohe Hilfsbereitschaft der Bevölkerung

Kateryna sei froh, nach Passau gekommen zu sein. Nachdem sie zwei oder drei Wochen mit ihrer Mutter in der Wohnung eines Bekannten gewohnt hatte, fanden sie eine eigene Wohnung, sagt sie. „Hier ist es sicher und ich kann ab dem ersten Semester an der Universität studieren“, freut sie sich. Dafür bräuchte sie allerdings gute Deutschkenntnisse – Sie habe bereits ein B2-Deutsch-Zertifikat und hofft, Ende September ein C1-Zertifikat zu bekommen. Auch ihre Mutter, die ausreichende Sprachkenntnisse für einen Job in Deutschland bräuchte, bereite sich auf einen Deutschkurs im September vor und passe sich dem Leben hier an. Kateryna und ihre Mutter nutzen, genau wie Elena und ihr Sohn, das Neun-Euro-Ticket, um Deutschland zu erkunden. Allerdings sei es für Kateryna sehr schwierig, alle erforderlichen Dokumente auszufüllen. Deshalb sei sie den Menschen, die ihr dabei geholfen haben, sehr dankbar.

Valeria sei ebenfalls Andreas und seiner Familie sehr dankbar, weshalb sie ihn auch den „Heiligen Andreas“ nennt. Er bringe nämlich fehlende Dinge wie einen Computer und sie hätten täglich Kontakt zueinander. Ihr Sohn Mark gehe jetzt in den Kindergarten, den die Stadt Fürstenzell zusätzlich zu Miete und Taschengeld bezahle. „Wir bereiten gerade die Unterlagen vor und warten jetzt auf den ersten Termin beim Ausländeramt“, sagt Valeria. Einen Termin beim Jobcenter habe sie noch nicht. Erst dort würde sie erfahren, wann der Deutschkurs für sie und ihren Mann beginnt. Elena sei noch auf der Suche nach einer eigenen Wohnung, da sie derzeit mit ihrem Sohn bei einem Bekannten wohne. Genau wie Kateryna kann auch ihr Sohn bereits länger Deutsch, allerdings auf Anfängerniveau. „Wenn wir hier in ein Geschäft, einen Supermarkt oder eine Bushaltestelle kommen, kann er schon ein bisschen übersetzen“, sagt Elena. Zurzeit geht er in die pädagogische Willkommensklasse des Adalbert-Stifter-Gymnasiums in Passau, wo täglich etwa 20 Schüler aus der Ukraine fünf Stunden lang Deutsch lernen.

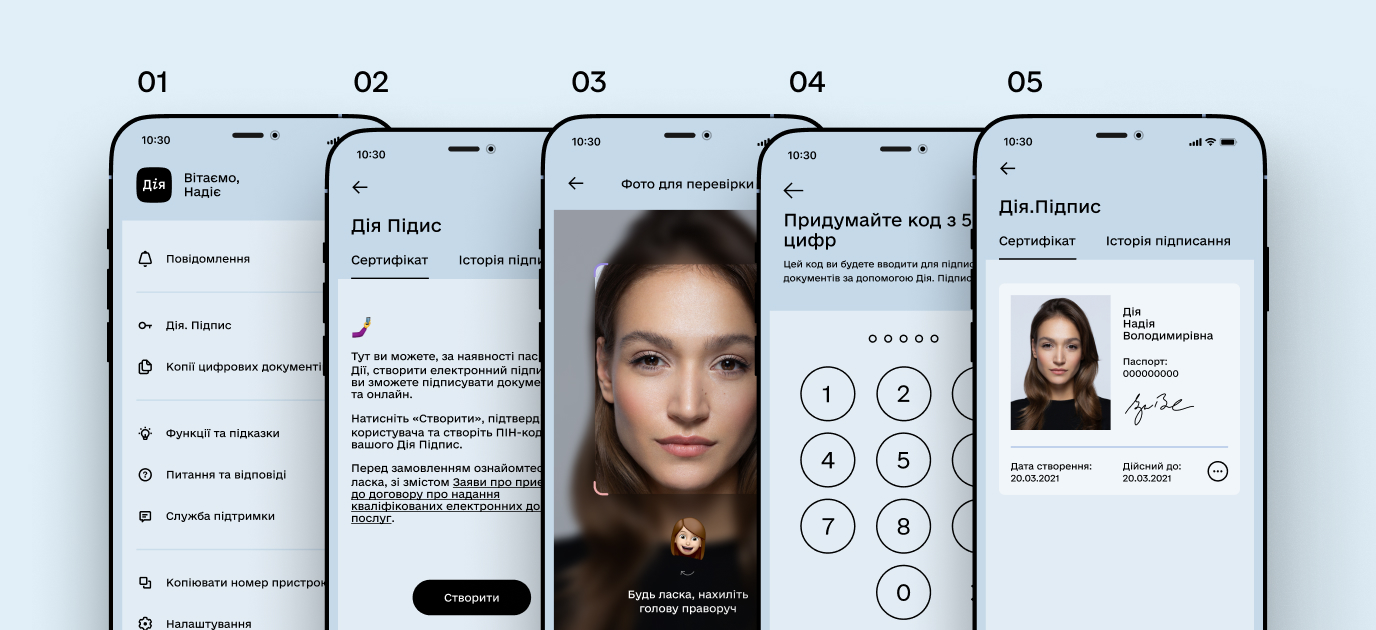

Wie Kateryna und Valeria habe auch Elena eine Menge Papierkram zu erledigen, denn das Jobcenter habe ihr unter anderem Papiere für die Anerkennung ihres Diploms gegeben. Für sie sei es ungewöhnlich, dass deutsche Staatsangehörige mehrere Identifikationsnummern haben, ukrainische Staatsangehörige aber nur eine. In der Ukraine gibt es die Diia-App, in der sie alle Dokumente parat haben könne. „Alle können meinen QR-Code scannen und die Informationen einsehen. Hier nicht. Ich muss laufen, auf die Post warten oder eine E-Mail schicken“, bemängelt Elena. Dennoch: Der deutsche Staat zahle Sozialleistungen und übernehme auch die Kosten für ihren Integrationskurs, den sie ab Oktober besuchen werde. Noch habe sie wenig Kontakt zu Deutschen, sie spreche hauptsächlich mit ukrainischen Menschen.

Die Diia-App wurde vom ukrainischen Ministerium für digitale Transformation entwickelt und 2020 gelauncht. Sie kombiniert den Zugang zu den digitalen Dokumenten der Bevölkerung mit einem Portal für öffentliche Dienstleistungen. Alle digitalen Dokumente in Diia haben die gleiche Rechtsgültigkeit wie ihre Gegenstücke aus Plastik oder Papier. Erst kürzlich wurde die Ukraine zum ersten Land mit einer landesweit gültigen digitalen ID und zum vierten europäischen Land mit einem digitalen Führerschein. Ein Hauptziel ist es, alle öffentlichen Dienstleistungen online verfügbar zu machen.

Quelle: Ukraine NOW. Digital Country. © Дія

Rückkehr in das Heimatland ungewiss

„Vielleicht kehre ich in die Ukraine zurück, wenn ich mein Studium hier beendet habe, aber ich weiß wirklich nicht, ob das möglich sein wird“, sagt Kateryna. Vor dem 24. Februar sei ihre Heimatstadt Mariupol „richtig aufgeblüht“, aber wegen der russischen Bombenangriffe starben dort viele Menschen und ein Großteil der Häuser wurde zerstört, darunter auch ihres. Sie möchte ihrem Land beim Wiederaufbau helfen und vermisse Mariupol, Kyjiw sowie ihre Verwandten und Freunde sehr. Auch Valeria möchte in die Ukraine zurückkehren, lebe aber nun von einem Tag auf den anderen. „Wir haben dort ein schönes Haus, das wir mit unseren eigenen Händen gebaut haben. Wir können uns in unserer eigenen Sprache unterhalten. Wir haben dort unser ganzes Leben“, erklärt sie. In Deutschland fühle sie sich einerseits wohl, andererseits aber auch wie ein Fisch auf dem Trockenen. Da sie und ihr Mann kein Deutsch sprächen, wisse sie nicht, wie sie als Sprachtherapeutin den Kindern die richtige Aussprache beibringen soll. Ihr Sohn vermisse seine Großmutter und wolle zurück in die Ukraine, sei aber nicht bereit, den Krieg dort wieder zu erleben. Weil ihm Deutsch schwerfalle, habe er nun einen Weg gefunden, sich durch Tanzen und Gestikulieren zu erklären.

„Die Bildung hier ist vielleicht besser als die in der Ukraine. Wenn ich Deutsch spreche, kann ich das auch in vielen anderen Ländern wie Österreich. Ich hoffe, dass ich an der Universität Passau studieren werde und dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht.“

– Pavlo, der Sohn von Elena

© Viola Tuchlinski

Was die Dauer des Krieges betrifft, blickt Elena eher pessimistisch in die Zukunft. Sie glaube nicht, dass er in absehbarer Zeit enden werde. Schließlich liegen nur 300 Kilometer von ihrer Heimatstadt Charkiw entfernt die Gebiete Donezk und Luhansk, in denen der russisch-ukrainische Konflikt seit acht Jahren wütet. Auch sie kenne Menschen, die wegen ihrer zerstörten Wohnungen nicht zurückkehren können. „Natürlich möchte ich mit meinem Sohn hierbleiben, denn ich mag Deutschland, es ist ein fortschrittliches Land“, sagt Elena. Nach ihrem Integrationskurs hofft sie, einen neuen Job zu finden. Nicht als Anwältin, denn dafür reiche ihre ukrainische Ausbildung nicht aus, sondern etwa als Assistentin in einer lokalen Anwaltskanzlei.

Jan Schneider ist Leiter der Forschungsabteilung beim Sachverständigenrat für Integration und Migration.

© SVR/Setzpfandt

Alle drei Frauen verbindet eines: Trotz des Krieges in ihrem Heimatland Ukraine geben sie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht auf. Und weil sie ukrainische Geflüchtete sind, dürfen sie das Asylverfahren vorerst überspringen und erhalten direkt ein Aufenthaltsrecht. Sowohl 2015/2016 als auch 2022 flohen zahlreiche Menschen vor Krieg nach Europa, aber in der EU erwarteten sie unterschiedliche Asylregelungen. So müssen Geflüchtete aus anderen Ländern, wie Syrien und Afghanistan, damals wie heute ein Asylverfahren durchlaufen, um ein Aufenthaltsrecht zu erhalten. Warum ist das so? Der Migrationsexperte Jan Schneider klärt im Podcast auf.

*Namen redaktionell geändert