Fetzen der Beschattung

Jahrzehntelang versucht ein Ingenieur, vernichtete Stasi-Akten zu rekonstruieren.

Wollen die Betroffenen noch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden?

von Phil Albrecht und Charlotte Dick

Quelle: Phil Albrecht & Charlotte Dick

Eigentlich hatte sie nie vor, hier zu sein. Als Journalistin hatte sie über viele Stasi-Geschichten geschrieben. Gleich sitzt sie vor ihrer eigenen. In einem leeren Lesesaal, alleine an einem Tisch. Eine Bedienstete erscheint und rollt einen Wagen vor sich her, darauf befinden sich zwölf Akten. Als sie wieder verschwindet, fühlt sich Adina alleingelassen. Ratlos. Sie greift nach einer Akte und öffnet sie. Die Informationen darin wirken erst einmal banal. Sie habe acht Zöpfe getragen, steht da. Sie sei viel barfuß gelaufen. Sie liest weiter. Kopien von Briefen, die sie vor Jahrzehnten geschrieben hat. Details über ihre Begegnungen mit anderen „unsozialistischen“ Persönlichkeiten. Man hat ihr empfohlen, beim Lesen der Akten viel Wasser zu trinken. Vergeblich versucht sie, ein System in der Banalität zu finden. Sie scheitert. Aus der Akte erfährt sie, dass ihr halbes Haus in Dresden aus Stasi-Mitarbeitenden bestand. Sie muss stutzen. Ihre netteste Nachbarin, die freundlichste von allen, hatte die meisten Berichte an die Stasi abgeliefert.

Nach vier Akten hört Adina auf zu lesen. Erst später, auf dem Heimweg, fällt ihr wieder die Einleitung ihrer ersten Akte ein. Auf den Stufen zu ihrer Wohnung werden ihre Knie weich. Sie fängt an zu weinen. Ein Wort stand auf dieser ersten Seite. Ein Ziel: Eliminierung.

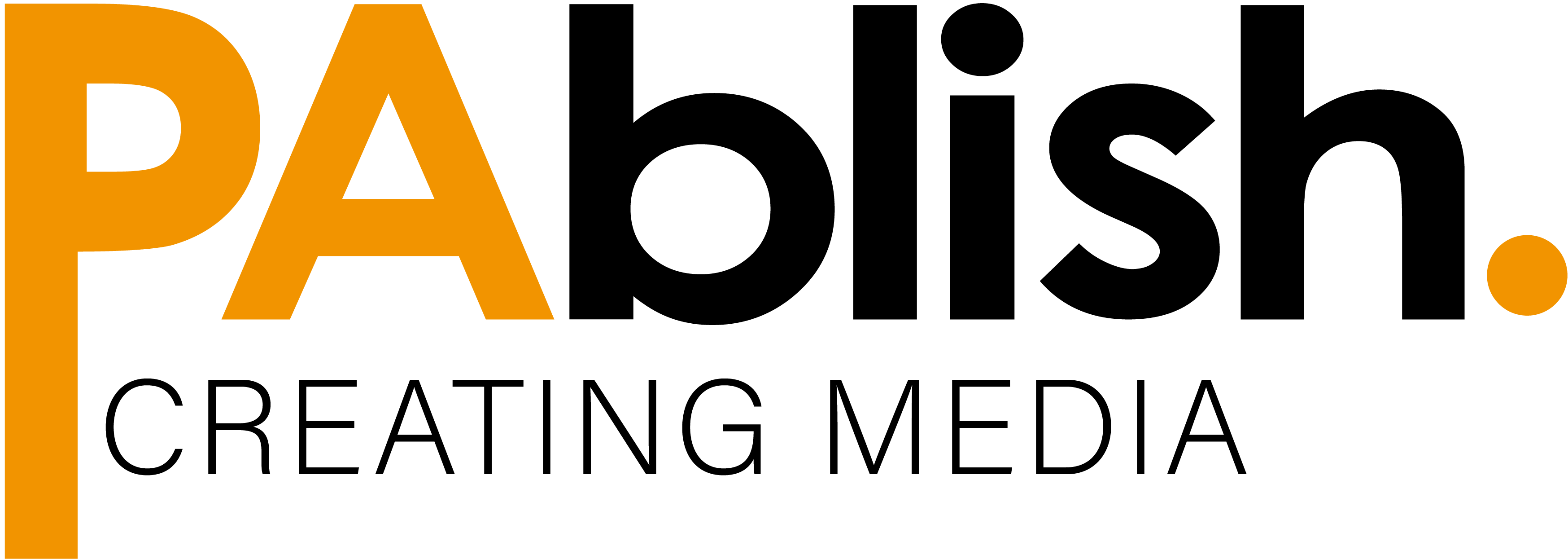

Nicht alle Akten aus dieser bewegten Zeit haben überlebt. Der Führungsebene des SED-Regimes wäre es recht gewesen, wenn Menschen wie Adina nie erfahren hätten, was der Staat mit ihnen vorhatte. Im Sommer 1989, als Proteste im Land immer lauter wurden, begann bereits der großangelegte Aktenmord. Mit Feuer, Wasser und systemtreuen Händen zerstörte man Beweise für die Überwachung, Bekämpfung und Verfolgung von anscheinend systemkritischen Bürger:innen. In unserem Podcast gehen wir darauf ein, was genau geschah:

Oppositionelle Bürgerrechtler:innen stoppten die Vernichtung von Stasi-Unterlagen im Januar 1990, indem sie die Zentrale in Lichtenberg besetzten. Den Besetzenden bot sich ein frustrierender Anblick. Über 16.000 Säcke mit vorvernichteten Unterlagen. 2.500 bis 3.500 handzerissene Blätter pro Sack, das sind schätzungsweise 400 bis 600 Millionen Schnipsel. Man hatte vor, sie später zu schreddern, aber dazu kam es nie.

Der Konferenzraum der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin Lichtenberg ist heute ein Museum. Quelle: Charlotte Dick

In einem Land wie Deutschland, das im letzten Jahrhundert Schauplatz zweier Diktaturen war, könnte man meinen, die Aufarbeitung der Vergangenheit müsste höchste Priorität haben. Dazu müsste doch auch gehören, alles daran zu setzen, zerstörte Akten eines Überwachungsstaats wieder zusammenzuflicken.

Die Wahrheit ist nicht einfach. Die Rekonstruktion jener Säcke, die vor 35 Jahren in der Bastion der Geheimpolizei geborgen wurden, ist eine Geschichte voller Hindernisse, Durchbrüche und Geheimnisse. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die mühsame Arbeit des Puzzelns zu beschleunigen. Noch bedeutender sind die Menschen, deren Namen in den Akten verewigt sind.

Durchbrüche und Hindernisse

Bertram Nickolay hat ein breites Grinsen auf dem Gesicht, als er uns an der Tür der Musterfabrik GmbH in Berlin Mitte empfängt. Obwohl es ein normaler Dienstag ist, trägt er in der Hitze eine adrette Anzugweste und ein frisch gebügeltes Hemd. Viele Spitzenjournalist:innen hätten ihn schon in den letzten Jahren besucht, erzählte er vorab am Telefon. Alle interessieren sich für seine Erfindung. Mit dem sogenannten ePuzzler hatte er weltweit für Furore gesorgt.

Ab 1990 leitete der gebürtige Saarländer seine eigene Abteilung am Frauenhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK). Das „maschinelle Sehen“ stand dabei im Vordergrund seiner Forschung.

Die Musterfabrik, sein heutiges Habitat, sei als „Spin-Off“ des IPK entstanden. „Hier werden weltweit einzigartige Scanner zusammengebaut“, sagt er stolz und führt uns durch das Büro. Es sieht nach Tüftelei aus. Die großen Bildschirme, modernen 3D-Drucker und Scanner-Komponenten bieten einen starken Kontrast zu den rustikalen Backsteinwänden. In einer Art Konferenzraum zeigt er uns die neueste Version des Scanners, der die Schnipsel von vernichteten Akten bis ins kleinste Detail erfassen soll: ein massiver Kasten, ungefähr ein Meter hoch, ein Meter breit und zwei Meter lang. Die Technik verbirgt sich hinter elegant verschweißten Edelstahlplatten.

Wir fragen nach der Geschichte des Geräts. „Da muss ich etwas ausholen“, sagt Nickolay schelmisch und schenkt sich ein Glas Sprudel ein. Anfang der 90er-Jahre, kurz nach der Wende, übertrug er am IPK die Technologie des maschinellen Sehens immer weiter auf neue Einsatzgebiete. In den Medien erfuhr Nickolay vom Plan der Stasi-Unterlagenbehörde, die zerrissenen Stasi-Akten manuell zusammenzufügen. „Da gab es also diese Möglichkeit, direkt vor unserer Haustür.“ Die Möglichkeit, mit seiner Forschung etwas Großes zu tun. „Die Motivation war, ein Werkzeug erschaffen zu können, dass die Akten schnell zusammensetzen kann.“

Doch anstatt von der Unterlagenbehörde mit offenen Armen empfangen zu werden, mussten Nickolay und sein IPK-Team um ihr Gehör kämpfen. „Leute sagen immer, die hätten doch nur auf uns gewartet. Nein. Die haben sich erstmal überhaupt nicht gemeldet.“ Jahrzehnte später klingt dieser Satz immer noch bitter, wenn Nickolay ihn ausspricht. Er ließ nicht locker. Von Bekannten erfuhr er, dass ein lokaler Berliner Politiker im Beirat der Unterlagen-Behörde saß. In einer einfachen Bürgersprechstunde konnte er sein Anliegen vortragen. Endlich musste ihm jemand zuhören. Der Politiker war verwundert, gab das Ersuchen aber an Joachim Gauck weiter, dem damaligen Sonderbeauftragten der Bundesregierung für personenbezogene Stasi-Unterlagen. Ein Jahr war seit dem ersten Anschreiben vergangen. Dieses erste Zögern der Behörde sollte sinnbildlich sein für die Hürden, die noch kamen. Darüber erfahrt ihr mehr in unserem Video:

So sehr Bertram Nickolay von seiner technischen Neugier getrieben wurde, war es vor allem ein zutiefst persönliches Thema. Zu DDR-Zeiten geriet er in Westberlin in Dissidentenkreise, hatte unter anderem Jürgen Fuchs kennengelernt. Fuchs war einer der bekanntesten Bürgerrechtler der DDR, der selbst nach seiner Zwangsausbürgerung im Westen weiterhin beschattet wurde. Der Psychologe wurde nicht nur zu Nickolays engem Freund, sondern auch zu seinem Trauzeugen. Es sei eine tiefe Freundschaft gewesen. Fuchs starb 1999 im Alter von 48 Jahren.

Diesen emotionalen Antrieb hinter seinem Forschungsbestreben behielt er damals lange für sich. Wenn er Menschen überzeugen musste, das IPK bei ihrem Rekonstruktionsprojekt zu unterstützen, ging es um Fakten, um das Können. Seine privaten Gründe ließ er erst einmal beiseite. Jetzt kann er offen sprechen. Er klingt dabei aufrichtig, nicht sentimental. Wer Opfer eines Gewaltregimes gewesen sei, müsse entschädigt werden. Dafür will er sorgen. „Ich wusste, dass sich das Schicksal von Bürgerrechtlern und vielen weiteren Bürgern in diesen Akten verbirgt.“ Deshalb erschien er damals zur Bürgersprechstunde.

Ein deutsches Recht

Von außen betrachtet wirkt es logisch, dass jeder, über den es eine Stasi-Akte gibt, auch ein Anrecht hat, sie einzusehen. Das ist Gesetz in der Bundesrepublik.

Das Stasi-Unterlagen-Gesetz

„Jeder Einzelne hat das Recht, vom Bundesarchiv Auskunft darüber zu verlangen, ob in den erschlossenen Unterlagen Informationen zu seiner Person enthalten sind. Ist das der Fall, hat der Einzelne das Recht auf Auskunft, Einsicht in Unterlagen und Herausgabe von Unterlagen nach Maßgabe dieses Gesetzes“ – §3 Abs. 1 StUG

Bisher gab es ca. 3,5 Millionen Anträge von ehemaligen DDR-Bürger:innen, die von diesem Recht Gebrauch machten. Die Stasi hielt aber Informationen über knapp 6 Millionen Bürger:innen fest. Wie kann man diese Differenz erklären?

Gewolltes Nichtwissen

Während unseres Interviews steht Christian auf und kramt eine alte Landkarte aus dem Schrank im Wohnzimmer. Er entfaltet sie, etwas Staub fällt auf den Tisch. Ost-Berlin. Er erklärt fasziniert, wo damals die Grenze zwischen Ost und West verlaufen ist. Großgeworden ist Christian in Potsdam in einem evangelischen Haushalt. Die Kirche war damals sein Schutzschild. „Ich konnte mir in der DDR Dinge erlauben, die sich andere nicht leisten konnten.“ Zum Beispiel illegale Flugblätter für die Bürgerrechtsbewegung „Demokratie Jetzt“ drucken – unter dem Deckmantel der Kirche. Die hatte nämlich damals das Sonderrecht, Dinge zu vervielfältigen. Solange man darauf schrieb, dass die Blätter nur für den „innerkirchlichen Gebrauch“ bestimmt seien. Ein Schlupfloch im Maschendrahtzaun der DDR.

1984 nahm er bei illegalen Demonstrationen gegen die wachsende Militarisierung in Ost und West teil. Da stellte man sich auf die Straße und schwieg. Für das Regime Widerstand genug. Wir fragen, ob es deswegen eine Stasi-Akte über ihn gibt. Er nimmt es stark an. Die Stasi habe zum Beispiel seine Nachbarn über ihn ausgefragt. Und nach seiner Teilnahme an den Demos wurde er eine Nacht inhaftiert. „Zur Klärung eines Sachverhalts“. Sie fragten ihn die ganze Nacht, welche Ziele er verfolge. An diese Stelle komme man irgendwann, wenn man anstachelt. Genau kann er nicht sagen, was in seiner Akte steht. Er hat sie nie geöffnet.

Uta und Christian hatten viele Gründe, ihre Akte nicht zu lesen. Quelle: Charlotte Dick

Seine Frau Uta hört ihm zu. Ab und zu schmunzelt sie oder korrigiert ihn liebevoll, wenn er eine falsche Jahreszahl nennt. Auch sie ist in Potsdam groß geworden, hat auch bei „Schweigen für den Frieden“ mitgeschwiegen. Sie war zwar weniger oppositionell engagiert als ihr Ehemann, doch sie glaubt dennoch, dass die Stasi sie auf dem Kieker hatte. Auch sie kannte genügend Menschen im näheren Umfeld, die „mit Sicherheit bespitzelt wurden.“

Während ihres Engagements in der zweiten Reihe (wie sie es selbst nennt), hatte sie immer wieder Sorge um ihre Sicherheit, vor allem um ihre Kinder. Der Brief eines befreundeten Pfarrers gab ihr Kraft. Die Worte seien immer noch in ihrem Herzen, obwohl sie das Schreiben nicht mehr findet. „Du machst das, was du bisher auch gemacht hast. Für deine Kinder da sein.“ Das habe sie gemacht. Uta kämpft mit den Tränen, während sie zitiert.

Wie so viele andere wollte Christian einen Antrag stellen, um seine Akte nach der Wende zu bekommen. Letzten Endes hat er sie nicht gelesen.

„Ich hatte den Antrag eine Weile bei mir herumliegen. Ich dachte mir: Was lese ich in dieser Akte? Dann habe ich mich bei einem Gedanken ertappt: Es gibt ein paar Leute, die mag ich nicht. Vielleicht finde ich in dieser Akte den ein oder anderen auf der negativen Seite. Das waren unlaute Gedanken.“

Kein Dr. Faustus

Ralph Hertwig, einer der Direktor:innen des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, untersuchte 2022 genau dieses Dilemma. In einer Studie mit der TU Dresden befragte er ehemalige DDR-Bürger:innen, warum sie sich für oder gegen die Akteneinsicht entschieden haben. Christians Begründung fand sich oft in seinen Interviews. Die Befürchtung, dass Bekannte, Freund:innen, Kolleg:innen oder die Familie im Geheimen informelle Mitarbeiter:innen der Stasi waren. Hertwig begründet das mit dem Phänomen des Gewollten Nichtwissens. „Man nimmt immer an, der Mensch wäre der Dr. Faustus, der nach ewigem Wissen strebt“, philosophiert er. Dabei wählen Menschen häufig das Vermeiden von Informationen, die sie als schädlich erachten. Das „gewollte Nichtwissen“ sei also kein exotisches Verhalten. Das erkläre, warum sich mehrere Millionen DDR-Bürger:innen gegen die Akteneinsicht entschieden haben.

Christian und Uta wollten ihr Leben nicht durch die Vergangenheit bestimmen lassen. „Rachegedanken schaffen nur negative Geschichten“. Eine Freundin von Uta habe „irrsinnig“ viele Leute gekannt, und als sie Insulin gegen ihren Diabetes brauchte, was damals im Osten nur spärlich vorhanden war, durfte sie plötzlich in den Westen, um es zu besorgen. Als Gegenleistung für die Bespitzelung ihres engen Bekanntenkreises? Uta spricht den Verdacht nicht aus. „Ich wollte ihren Namen nicht lesen. Wenn er da drinsteht, würde ich dieser Frau nur wehtun.“ Deswegen beantragte sie ihre Akte nicht. Christian warf seinen Antrag in den Papierkorb. Bis heute bereuen die beiden ihre Entscheidung nicht.

Nach seiner Teilnahme an den Demos wurde er eine Nacht inhaftiert. „Zur Klärung eines Sachverhalts“. Sie fragten ihn die ganze Nacht, welche Ziele er verfolge. An diese Stelle komme man irgendwann, wenn man anstachelt.

Wenn Wunden aufreißen

Adina, die Frau, die in einem einsamen Lesesaal vor vielen Jahren auf das Wort „Eliminierung“ gestoßen war, kämpft noch immer mit ihrem Fund. Ihr Engagement bei diversen kirchlichen Friedensgruppen und Jugendclubs machte sie zu einem Dorn im Auge der Stasi. Sie wurde mit Anfang 20 aufgrund ihrer Einstufung als unsozialistische Persönlichkeit exmatrikuliert, und fand keine Arbeit, außer Kisten in der Kaufhalle zu schleppen. Ihren Kampfgeist gab sie nicht auf. „Als unsozialistische Persönlichkeit musste ich mich eben wie eine verhalten.“ Selbst nachdem sie von Berlin nach Dresden gezogen war, malträtierte die Stasi sie und ihre Familie mit unangekündigten Hausbesuchen, mitten in der Nacht. „Die haben sogar meinen Säugling aus dem Kinderbett genommen, weil sie dachten, da wäre was versteckt.“

Als junge Frau hatte Adina viel mit psychischen Problemen zu kämpfen. Das Versorgen ihrer suizidgefährdeten Mutter hinterließ Spuren. „Nach außen hin habe ich chaotisch gewirkt und das war ich auch.“ Ihre Mutter ging zur Therapie. Ihre Biografie wurde damals gelenkt, wie sie beim Lesen herausfand.

„Aus den Akten meiner Mutter weiß ich, dass der Psychologe, bei dem meine Mutter ein dreiviertel Jahr in Behandlung war, bei der Stasi war. Und über meine Mutter versucht hatte, alle möglichen Leute auszuhören.“

Es hörte nicht bei ihrer Mutter auf. Ein befreundetes Ehepaar appellierte immer wieder an Adina, dass sie ebenfalls zum Psychologen gehen solle. Sie bräuchte dringend Hilfe, beteuerten sie. Ein Name fiel dabei sehr häufig. Er sei der Einzige, der ihr helfen könne. Sie ging nicht zu ihm. Welchem Schutzengel sie für diese Entscheidung danken muss, weiß Adina bis heute nicht.

In ihrer Akte las sie vom Ziel, dass die Stasi für sie gesetzt hatte. „Kampfauftrag“ nennt sie es. Der Auftrag lautete: Eliminierung der Person. Was in den Seiten danach geschrieben wurde, erschütterte sie nachhaltig. Der Name jenes Psychologen, den Adinas Freunde wieder und wieder empfohlen hatten, von dem sie angeblich gut behandelt werden würde, der sie heilen könne, stand schwarz auf weiß in ihrer Akte. Das war der Kampfauftrag, den ihre vorgeblichen Freunde ausführten. „Man muss nicht viel Ahnung haben von Psychologie, um zu wissen, wie man Menschen eliminieren kann.“ Der Doktor war dafür vorgesehen.

Adina wirkt gefasst, während sie spricht. „Was die Stasi vorhatte, mit einem jungen fröhlichen Menschen wie mir…“, sie bricht den Satz ab. „Das ist Jahrzehnte her. Und trotzdem ist es da.“ Als Journalistin beim MDR ist die 63-Jährige auf Schicksale gestoßen, bei denen der Auftrag „erfolgreich“ war. Menschen, die sich das Leben genommen haben.

Würde sie ihre Akte noch einmal lesen? „Mit dem Wissen von heute, nein.“ Ihr Vertrauen in andere war zerstört. Ihr Körper wehrte sich, die Beine wurden schwach. Sie musste im Rollstuhl sitzen, psychosomatische Diagnose. Doch wer sollte sie behandeln? Das Lesen der Akte hatte bei ihr eine enorme Angst vor Psychologen hervorgerufen. „Nach zweieinhalb Jahren konnte ich mich dann endlich öffnen.“ Bei einem Psychologen, von dem sie wusste, dass er zu DDR-Zeiten nicht bei der Stasi gewesen war. Sie denkt noch einmal über unsere Frage nach. „Wenn ich die Akte nicht gelesen hätte, hätte ich diese Angst nie gehabt.“

„Ich selbst kann mittlerweile damit umgehen. Ich hasse die (Stasi) nicht. Ich habe sie nie gehasst. Ich bin nur verwundert über ihre Feigheit, Boshaftigkeit und Dummheit. Und wie sie sich nach der Wende zurechtgefunden haben in ihren Nestern.“

Adina

Trotz ihres Schmerzes, der mit der Akteneinsicht einherging, findet Adina, dass jeder Mensch Zugang zu seinen Akten haben sollte. Und dass alles darangesetzt werden muss, um zerstörte Akten zu rekonstruieren. Sie selbst hat gelernt, die Oberhand über ihre Geschichte zu gewinnen. Anderen steht dieser Weg noch offen. Wenn ihnen der Zutritt gewährt wird. ♦︎

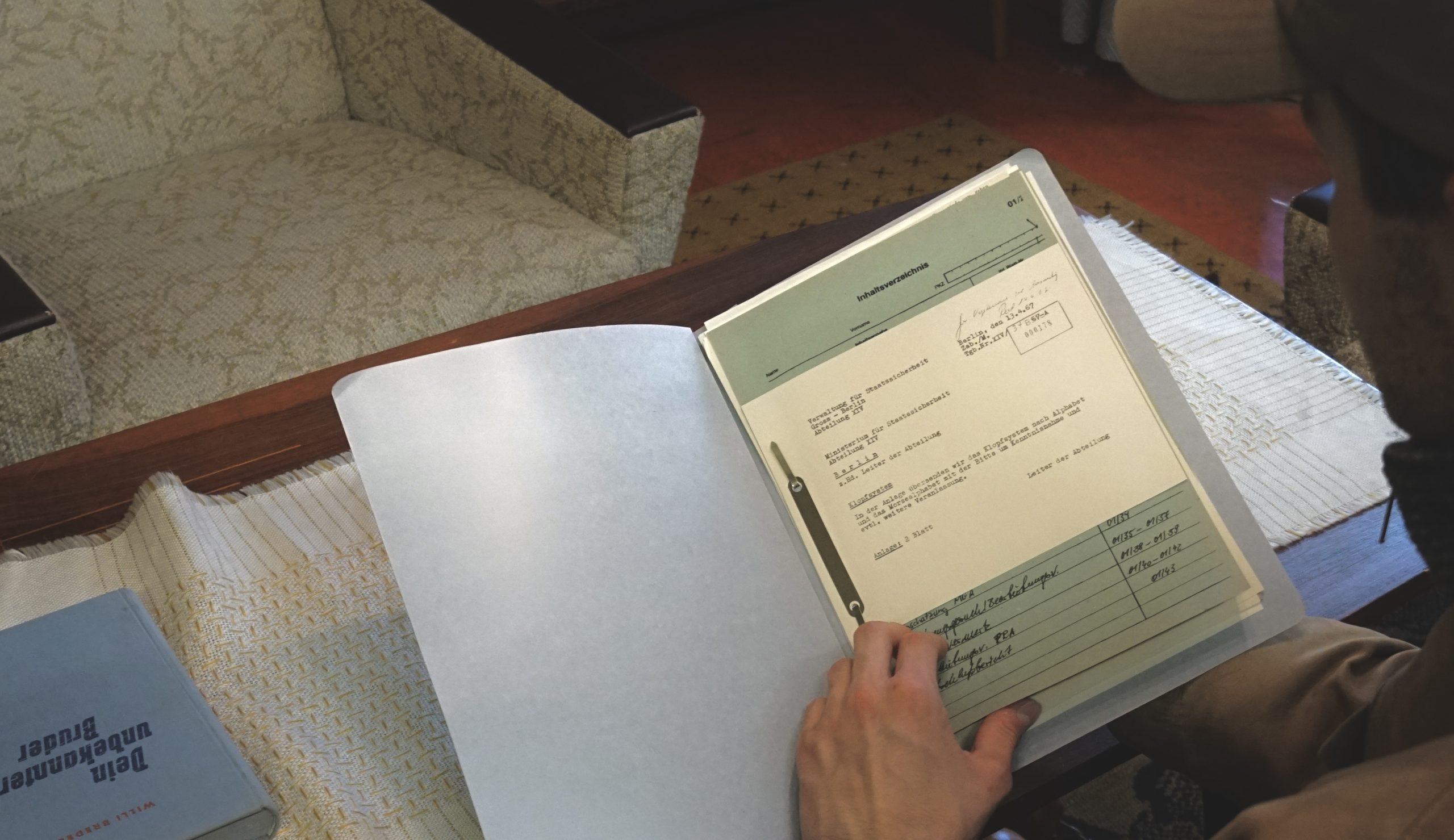

Phil Albrecht & Charlotte Dick

„Unsere Trips nach Berlin haben uns in die Vergangenheit katapultiert. Es hat uns verblüfft, mit wie vielen Hindernissen Herr Nickolay während seines Rekonstruktionsvorhaben kämpfen muss(te). Die Begegnungen mit den Zeitzeugen haben uns beim Schreiben wieder und wieder berührt.“