Kontrollverlust im Kreißsaal: Wenn die Geburt zur Gewalterfahrung wird

Eigentlich ist es ein Tag, auf den viele werdende Eltern hinfiebern: der errechnete Geburtstermin. Doch so groß die Vorfreude, so groß kann auch die Ernüchterung sein, wenn das vermeintlich schönste Erlebnis zu einer Gewalterfahrung wird. Immer wieder kommt es zu psychischer Gewalt mit Beleidigungen, aber auch zu physischen Übergriffen. Betroffene schweigen oftmals über das Erlebte, ergreifen keine rechtlichen Maßnahmen. Ursache für die Vielzahl der Übergriffe sind auch strukturelle Probleme im Gesundheitswesen.

Immer wieder wird der Kreißsaal zum Tatort. (Bildquelle: Vidal Balielo Jr./pixabay)

Von Annabell Frankenfeld, Juliane Karl und Nicole Wiedemann

„Ich wusste nicht, dass das so höllisch wehtun würde. Man fühlt sich einfach so hilflos und im Stich gelassen!“, erinnert sich Marie an die Geburt ihres ersten Kindes im Mai 2023. Eigentlich heißt sie anders, doch über so intime Erfahrungen möchte sie anonym sprechen. Die 31-Jährige hat damals, am Tag ihres errechneten Geburtstermins, einen Termin bei ihrer Frauenärztin. Ihr Muttermund ist etwa einen Zentimeter geöffnet. Für die Geburt fehlen noch neun weitere Zentimeter. Doch jegliche Anzeichen von Wehen oder dem Beginn des Geburtsprozesses bleiben aus. Trotzdem – oder vielleicht genau deswegen – versucht die Frauenärztin, den Muttermund mit ihren Fingern zu dehnen. Ein extrem schmerzhaftes Unterfangen, wenn der Körper noch nicht bereit ist, berichtet Marie. Eine solche Dehnung wird normalerweise nur dann durchgeführt, wenn es wirklich notwendig ist – zum Beispiel, wenn die Wehen zwei Wochen nach errechnetem Termin noch nicht eingesetzt haben. Andernfalls kann es zu Infektionen, Blutungen und anderen Risiken kommen, die zur Notwendigkeit eines Kaiserschnitts führen können.

Genau das passiert dann auch bei Marie. Nach der schmerzhaften Untersuchung verlässt sie die Praxis. Auf dem Weg zu ihrem Auto spürt sie plötzlich, dass sie blutet. „Ich hätte mir einfach eine Vorwarnung gewünscht. Ich bin über nichts aufgeklärt worden. Ich wusste nicht, welche Auswirkungen diese Untersuchung haben würde und dass ich dann blutend am Parkplatz stehe“, schildert Marie ihre Erfahrungen. So aber war sie in der Situation auf sich alleine gestellt. Ihre Gynäkologin riet ihr auf Nachfrage, nach Hause zu fahren und sich auszuruhen, das sei ganz normal.

Noch in der Nacht darauf platzt Maries Fruchtblase. Mit ihrem Mann fährt sie ins Krankenhaus. Doch auch jetzt setzten keine Wehen ein. Erneut versucht eine Ärztin, den Muttermund zu dehnen – auch dieses Mal ohne Vorwarnung und mit starken Schmerzen verbunden. Schließlich legen die Ärzt*innen Marie einen Zugang. Über einen sogenannten Wehentropf erhält sie ein wehenförderndes Mittel als Infusion, um den Geburtsvorgang zu beschleunigen. Als einige Stunden später endlich die Wehen einsetzen, dehnen die Hebammen aufs Neue den Muttermund. Widersprechen kann Marie nicht mehr. Sie ist körperlich am Ende, „wie im Delirium“.

„Man weiß es beim ersten Kind nicht besser.“

„Die Geburt meines ersten Kindes habe ich mir anders vorgestellt“, erzählt sie. Im Geburtsvorbereitungskurs sei weder über die Auswirkungen mancher Untersuchungen, noch über die Rechte Gebärender gesprochen worden. „Man weiß es beim ersten Kind nicht besser und denkt sich einfach, dass die Ärzte schon wissen, was sie tun. Wenn das jetzt schon mein zweites Kind gewesen wäre, hätte ich das auf keinen Fall mehr zugelassen.“

Nach insgesamt 52 Stunden, in denen auf mehreren Wegen versucht wurde, den Geburtsprozess in Gang zu bringen – einerseits durch das mehrmalige Dehnen des Muttermundes, andererseits durch das Verabreichen eines wehenfördernden Mittels – entscheiden die Ärzt*innen um fünf Uhr morgens, das Kind per Kaiserschnitt zu holen. Rückblickend erkennt Marie, dass es vor allem an der Kommunikation und der Aufklärung durch das medizinische Personal gemangelt habe. Erst durch ihre Nachsorge-Hebamme sei ihr bewusst geworden, dass solche Vorgehensweisen während der Geburtshilfe inakzeptabel sind und nicht dem Standard entsprechen. Rechtlich dagegen vorgehen will sie allerdings nicht, denn: „Für mich ist das jetzt erledigt.“

So kann sich Gewalt bei der Geburt äußern. (eigene Darstellung)

Marie ist bei Weitem nicht die Einzige, die derart negative Erfahrungen während einer Geburt machen musste. Auch Stephanie hat ähnliches erlebt – und das gleich zweimal bei den Geburten ihrer ersten beiden Kinder. Zum Zeitpunkt des Interviews steht sie kurz vor der Entbindung ihres dritten Babys.

2017 ist Stephanie das erste Mal schwanger. Sie und ihr Mann wünschen sich eine möglichst natürliche Geburt, weshalb sie sich dafür entschieden, in ein Geburtshaus zu gehen. Üblicherweise sind diese eher alternativer und nicht primär auf die Schulmedizin fokussiert. Doch auch dort kann es zu körperlicher oder psychischer Gewalt kommen. Auch Stephanies Geburtsvorbereitungskurs findet bereits dort statt. „Die Hebamme hat uns von Anfang an vermittelt, dass ein Kaiserschnitt oder eine PDA das Schlimmste ist, was man seinem Kind antun kann“, erinnert sich Stephanie.

Was ist eine PDA?

Bei einer Periduralanästhesie (PDA) wird ein bestimmter Abschnitt des Rückens – der Epiduralraum – mit Hilfe eines lokalen Einstichs betäubt. Das bewirkt, dass die Gebärende im Bauchraum und im Unterleib schmerzunempfindlich wird und somit die Geburt bei vollem Bewusstsein, jedoch ohne starke Schmerzen, erleben kann. Durchgeführt werden darf eine PDA jedoch nur in Krankenhäusern von ausgebildeten Anästhesist*innen oder medizinischem Personal. Diese Art der lokalen Betäubung ist somit keine Option für Gebärende in Geburtshäusern oder bei Hausgeburten. Auch darf eine PDA nicht mehr in der so genannten Austreibungsphase einer Geburt durchgeführt werden, da sich der Geburtsprozess dadurch signifikant verlängern kann.

Als kurz nach Weihnachten ihre Fruchtblase platzt und Stephanie mit ihrem Mann im Geburtshaus ankommt, sagt ihr die Hebamme schon zu Beginn, dass sie sich nicht so anstellen solle. „,Das, was du da spürst, merken die meisten ja noch gar nicht.‘ Das oder Ähnliches hat sie immer wieder zu mir gesagt. Ich habe mich so geschämt, dass ich diese schlimmen Schmerzen nicht ertragen konnte, obwohl alle anderen Mütter es anscheinend auch können”, erinnert sich Stephanie. Deswegen fängt sie an, ihre Wehen ins Kopfkissen zu schreien, sodass die Hebamme die Schmerzenslaute nicht hören kann. „Es ist wie eine verbale Ohrfeige, nur weil man offen kommuniziert, dass man Schmerzen hat“, sagt Stephanie. Mehrere Stunden vergehen, doch der Geburtsprozess schreitet kaum voran. Stephanie ist erschöpft und dehydriert. Jedes Mal, wenn sie versucht, Flüssigkeit zu sich zu nehmen, muss sie sich übergeben.

Weitere Stunden vergehen. Sie bittet schlussendlich darum, für einen Kaiserschnitt ins Krankenhaus gebracht zu werden. Eine PDA will sie nicht, da die Hebamme diese so verteufelt hatte. „Die Mama macht sich da eine schöne Zeit während der Wehen und das Kind wird im Stich gelassen, noch bevor es wirklich auf der Welt ist“, sei nur eine der vielen Anklagen der Hebamme gewesen. Bevor diese Stephanie und ihren Mann zum Krankenhaus losschickt, gibt sie ihr noch ein Antibiotikum. Eigentlich sollte das spätestens zwölf Stunden nach dem Blasensprung geschehen, da es sonst zu Infektionen kommen kann. Stephanies Blasensprung liegt bereits über 29 Stunden zurück. Im Krankenhaus messen die Ärzte ihre Temperatur. Stephanie hat Fieber. Ihr Körper zeigt Zeichen einer Infektion. Auch das Herz ihres Babys schlägt zu schnell. Bei der Untersuchung habe der Arzt auch beim Kind eine leichte Infektion festgestellt.

Geburt nach über 45 Stunden im Krankenhaus

Ihr Glück: Mit der Hebamme im Krankenhaus versteht sich Stephanie sehr gut. Bei ihr fühlt sie sich, anders als bei der Hebamme im Geburtshaus, gut aufgehoben und verstanden. Die Hebamme überzeugt sie davon, auf eine PDA zurückzugreifen. Schließlich sei das nur ein minimal invasiver Eingriff im Gegensatz zu einem Kaiserschnitt und auch weitaus weniger stressig für das Kind. Weitere sieben Stunden vergehen. Nach über 45 Stunden kommt ihre Tochter schließlich auf die Welt. Rückblickend ist die 33-Jährige froh darüber, ins Krankenhaus gegangen zu sein – gerade angesichts der Infektion.

Drei Jahre vergehen. 2020 erwartet Stephanie ihr zweites Kind. Vor der Geburt hat sie große Angst. Gemeinsam mit ihrer Geburtsvorbereitungs-Hebamme arbeitet sie die Erlebnisse der ersten Geburt auf. Vor allem das Schuldgefühl, ihr Kind mit der PDA im Stich gelassen zu haben, nagt an ihr: „Das war wie Hirnwäsche. Ganz losgeworden bin ich das damals einfach nicht.“ Trotzdem geht sie fest entschlossen ins Krankenhaus, sich eine PDA geben zu lassen – schließlich hatte ihr das bei der ersten Geburt geholfen.

Überfordert und vernachlässigt

Die Wehen setzen ein. Wegen des Corona-Lockdowns muss ihr Mann während der Untersuchungen im Krankenhaus zunächst draußen warten. Auch Stephanie wartet einige Zeit vor dem Behandlungszimmer, bis sie an der Reihe ist. Obwohl die Fruchtblase bereits geplatzt ist und die Wehen schon eingesetzt haben, verweilt sie auf dem Gang, überfordert mit der Situation und mit dem Gefühl der Vernachlässigung. Als die Frauenärztin sie endlich untersucht, ist ihr Muttermund schon circa neun Zentimeter geöffnet – zu weit für eine PDA, die nur bis sieben Zentimeter Öffnung gelegt werden darf. Doch Stephanie fleht um eine Betäubung, hat ihr eine solche die erste Geburt doch so erleichtert. Die Ärztin verspricht ihr schließlich ein anderes Schmerzmittel, das ihr eine Hebamme wenig später spritzt – jedoch ohne jegliche Aufklärung über das Medikament und seine Auswirkungen. Kurz darauf kann Stephanie kaum noch stehen. Sie muss sich auf dem Bett abstützen und schließlich hinlegen – etwas, was sie auf keinen Fall tun wollte. „Ich konnte meine Beine gar nicht spüren oder bewegen”, erinnert sie sich. „Ich konnte nicht mehr richtig pressen und bin sogar zwischen den Presswehen eingeschlafen. Das Schmerzmittel hat mich völlig ausgeknockt.” Die Hebamme habe ihre Schmerzenslaute nachgeäfft und sie angeherrscht: „So, wie Sie das machen, bringt das dem Kind gar nichts. Machen Sie ruhig so weiter, aber das ist völlig falsch. So wird das nie was.“ Danach verblassen Stephanies Erinnerungen.

Den Rest kennt sie nur aus den Erzählungen ihres Mannes, der bei der Geburt dabei war. Als ihr Sohn dann auf der Welt war, hatte er schlechte Vitalwerte, Mühe beim Atmen und wirkte schlapp. Nachdem es Stephanie besser ging, fragte sie die anwesende Hebammenschülerin nach dem verabreichten Schmerzmittel. Die Antwort: ein Opioid. Den genauen Namen konnte sie sich aber zu diesem Zeitpunkt nicht merken. Nach einem Gespräch mit ihrer Nachsorge-Hebamme beschließt Stephanie ein paar Tage nach der Entbindung, sich nach dem Medikament zu erkundigen. Im Klinikum versichert ihr das Personal, ihr sei ausschließlich Buscopan verabreicht worden.

Was ist Buscopan?

Das ist ein krampflösendes Mittel, welches unter anderem gegen normale Bauchschmerzen bzw. Bauchkrämpfe eingenommen werden kann.

Stephanie glaubt das nicht. Sie wisse, wie Buscopan auf ihren Körper wirkt. Bei zwei weiteren Anrufen im Klinikum wird ihr erneut versichert, dass ihr dieses Medikament verabreicht worden sei. Doch es plagen sie weiterhin Zweifel und auch große Sorge, da ihr Sohn mittlerweile sprachliche Defizite für sein Alter aufweist. Ende 2022, knapp zweieinhalb Jahre nach der Entbindung, fordert sie ihren Geburtsbericht für fünfzig Euro an. „Da steht tatsächlich nicht Buscopan, sondern Nalpain. Ein Opioid, das auch bei der Geburt gegeben wird, aber nicht so kurz vor den Presswehen. Nicht, wenn der Muttermund schon neun oder zehn Zentimeter geöffnet ist, sondern nur für die Anfangsphase, um den Körper nochmal zu entspannen, damit die Mamas vielleicht nochmal schlafen können“, erklärt Stephanie, die sich ausführlich darüber informiert habe. Das Medikament habe allerdings auch eine starke Wirkung auf das Kind. Beispielsweise kann das Baby dadurch eine Atemdepression bekommen – wie auch Stephanies Sohn. Nicht nur wurden also Mutter und Kind in Gefahr gebracht, es wurde im Anschluss sogar noch mehrmals verleugnet.

Eva Placzek (26), Hebamme im Raum Aschaffenburg, ordnet die Zuhilfenahme von Opiaten während einer Geburt ebenfalls kritisch ein. Zwar gebe es Einzelfälle, wo der Einsatz solcher Betäubungsmittel sinnvoll sei, erklärt sie. Gerade zu Beginn der Wehen in der frühen Öffnungsphase habe man als Gebärende dann nochmal die Möglichkeit zu entspannen und Kraft zu sammeln. Jedoch müsse man auch bedenken, dass starke Nebenwirkungen wie Blutdruckabfall oder Schläfrigkeit auftreten können. Zudem seien manche Opiate auch plazentagängig, sodass das Medikament auch auf die Kinder übergehen kann – wie es auch bei Stephanie und ihrem Sohn der Fall war.

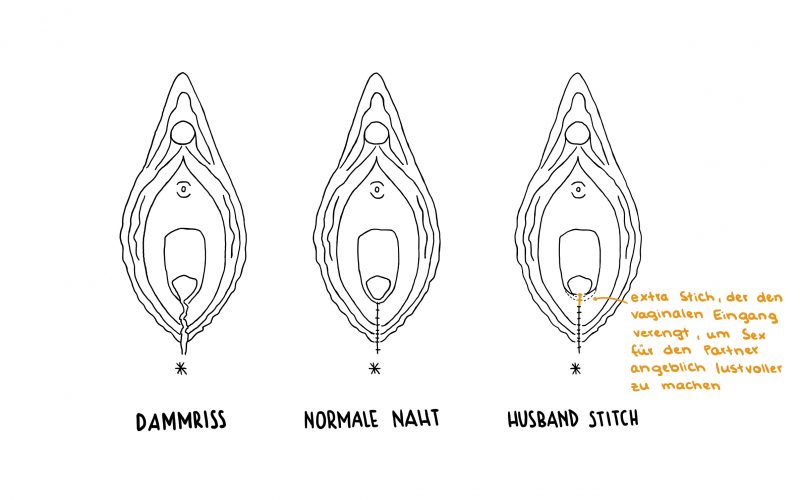

Falsch genähter Dammriss

Sei dem nicht genug, findet Stephanies Leiden nach der zweiten Geburt immer noch kein Ende. Nach der Entbindung ihrer Tochter 2017 hatte sie einen leichten Dammriss, den der Arzt im Krankenhaus genäht hatte. Diese Naht war bei der Geburt ihres Sohnes wieder aufgerissen, wurde aber nicht erneut genäht. Die Wunde verheilte nicht richtig und riss jedes Mal beim Geschlechtsverkehr ein kleines Stück weiter auf. Stephanie konsultiert deswegen schließlich ihren Frauenarzt. Dieser identifiziert eine kleine Hautspange, die sich gebildet hatte, nachdem der Dammriss falsch zusammengewachsen war. Die einzige Chance zur Besserung sei laut dem Gynäkologen, alles wieder aufzuschneiden und neu zusammenzunähen. Trotz ihres mulmigen Gefühls entscheidet sich Stephanie für den Eingriff, schließlich vertraut sie dem Arzt.

Allerdings führt dieser den Eingriff nicht so durch, wie es ursprünglich abgesprochen war. Er setzt einen viel größeren und tieferen Schnitt und entfernt Narbengewebe. Als Stephanie die Naht zu Hause im Spiegel betrachtet, stellt sie fest, dass ihr Scheideneingang nun viel enger ist. „Machen Sie sich keine Sorgen, das ist alles in Ordnung so. Ich habe das nur auf ,vorgeburtlichen Zustand‘ zurückgesetzt“, sei der Kommentar ihres Gynäkologen gewesen, als sie ihn damit konfrontiert, erzählt sie fassungslos. Der Geschlechtsverkehr funktioniere nun kaum noch und wenn, dann nur mit höllischen Schmerzen. Stephanie wechselt zu einer anderen Gynäkologin, die ihr bestätigt, dass ihr vorheriger Frauenarzt die Verletzung grundlos viel zu eng genäht habe – hierbei handelt es sich um den sogenannten Husband Stitch.

Was ist der Husband Stitch?

Unter einem Husband Stitch, auch Daddy Stitch genannt, versteht man eine extra Naht, die den Vaginaleingang nach einem Dammriss oder -schnitt verengen soll, um dem Ehemann oder Partner beim Geschlechtsverkehr mehr Lust zu verschaffen. Paradox, wenn man bedenkt, dass die Scheide ein Muskel ist und sich nicht durch zusätzliche Stiche verengen lässt. Einzig der Vaginaleingang wird kleiner, was zu starken Schmerzen oder Komplikationen beim Geschlechtsverkehr führen kann.

Unter einem Husband Stitch, auch Daddy Stitch genannt, versteht man eine extra Naht, die den Vaginaleingang nach einem Dammriss oder -schnitt verengen soll, um dem Ehemann oder Partner beim Geschlechtsverkehr mehr Lust zu verschaffen. Paradox, wenn man bedenkt, dass die Scheide ein Muskel ist und sich nicht durch zusätzliche Stiche verengen lässt. Einzig der Vaginaleingang wird kleiner, was zu starken Schmerzen oder Komplikationen beim Geschlechtsverkehr führen kann.

Ob diese Naht erneut einreißen würde bei der Geburt ihres dritten Kindes, das bereitet Stephanie zum Zeitpunkt des Interviews Sorgen. Ein paar Tage nach dem Interview berichtet sie jedoch, dass die Geburt positiv verlaufen sei – und sie erstmals keine Gewalterfahrung machen musste. Die Erfahrungen der ersten zwei Geburten aber bleiben. Über rechtliche Schritte gegen das Krankenhaus bei der zweiten Geburt oder den Frauenarzt, der ihr den Husband Stitch verpasst hat, habe sie häufig nachgedacht. Doch wie viele andere Betroffene schreckt auch sie der Gedanke an einen jahrelangen Rechtsstreit ab – vor allem mit der Vermutung, es werde wahrscheinlich keine Gerechtigkeit für die Betroffenen geben.

Das kann Dominik Engelhardt, Fachanwalt für Medizinrecht in Regensburg, bestätigen. Aktuell betreut er 15 Fälle von Behandlungsfehlern bei der Geburt; die Dunkelziffer schätzt er aber höher ein. Hauptsächlich kontaktieren ihn Mandantinnen, deren Kind bei der Geburt einen größeren Schaden wegen eines Behandlungsfehlers davongetragen haben. Wenn nur die Mutter eine Geburt als traumatisch erlebt hat, werde dies oft kleingeredet. „Es geht ja nur um mich“, sei eine häufige Ausrede. Zu einer Verhandlung kommt es häufig gar nicht. Engelhardt erinnert sich beispielsweise an eine Frau, die ihn für ein Erstgespräch konsultiert hatte. Während der Geburt ihres Kindes hatte sie einen Dammriss erlitten. Diesen hatten die Ärzt*innen falsch genäht, sodass er wieder aufgerissen war. Da eine erneute Naht nach diesem Behandlungsfehler nicht möglich war, musste sie mehrere Wochen im Bett liegen, sodass die Verletzung offen heilen konnte – und das mit einem Neugeborenen, um das sie sich kümmern musste. Nach dem Vorgespräch mit dem Fachanwalt für Medizinrecht entschied sie sich jedoch gegen eine juristische Aufarbeitung – die Kosten seien zu hoch, die Verfahrensdauer zu lange und ihr Kind sei ja gesund zur Welt gekommen.

Letzteres sei ein typischer Grund, warum nur wenige Betroffene juristische Maßnahmen ergreifen: Geburten sind ein positiv behaftetes Thema, das man durch Gewalterfahrungen nicht schlechtreden wolle. Auch komme eine gewisse Scham dazu und ebenso die Scheu, dass der verursachte Schaden begutachtet und mehrfach dokumentiert werden müsse, zählt der Rechtsanwalt Hemmnisse auf, juristisch gegen Gewalterfahrungen bei einer Geburt vorzugehen.

Verfahren können über zehn Jahre andauern

Behandlungsfehler bei einer Geburt werden zivilrechtlich verhandelt. Hierbei sind viele Parteien beteiligt: die Betroffenen, die Klinik und deren Haftpflichtversicherung, Ärzt*innen, Hebammen sowie Gutachter*innen. “Durch die vielen Beteiligten und die Erstellung nötiger Gutachten ziehen sich die Verfahren bis zu über zehn Jahre“, sagt Engelhardt. Ein Problem sei jedoch, dass solche Fälle bereits nach drei Jahren verjährt sein können, ehe ein juristisches Verfahren begonnen hat.

Bei Verfahren, die über zehn Jahre andauern, häufen sich zudem die Kosten, die die Klagenden zu tragen haben – Anwaltskosten, Verfahrenskosten sowie die Kosten sämtlicher Gutachten. Allein ein einzelnes Gutachten könne bereits 3000 bis 6000 Euro kosten. Ohne eine Rechtsschutzversicherung ist ein solches Verfahren entsprechend teuer – und derartige Geldsummen werden tendenziell eher investiert, wenn das eigene Kind einen permanenten Schaden nach einem Behandlungsfehler während der Geburt davongetragen hat.

Juristisch vorzugehen bringe finanziell keinen Ausgleich und sei ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Engelhardt; die Abfindungen seien zu gering, die Prozesskosten zu hoch. Der Hauptgrund, warum Familien in solchen Fällen vor Gericht ziehen, sei der simple Wunsch nach einem Schuldeingeständnis und einer Entschuldigung. Diese werden sie vermutlich aber niemals hören. Denn: „Die Haftpflichtversicherungen übernehmen die Kommunikation für die Kliniken in den Verfahren und wollen einen eigenen finanziellen Nachteil bestmöglich abwenden“, erklärt Engelhardt. Entsprechend lehnen sie sämtliche Stellungnahmen, geschweige denn Entschuldigungen und damit einhergehende Schuldeingeständnisse, ab. „Die Betroffenen brauchen da ein dickes Fell“, sagt der Rechtsanwalt.

Konkrete Statistiken, wie viele Betroffene es gibt und wie viele davon vor Gericht ziehen – und wie viele von diesen letztlich erfolgreich sind – gibt es laut Engelhardt nicht. Allerdings hat das Ärzteblatt im Dezember 2018 geschätzt, dass jährlich um die 20 Geburtsschäden an die Berufshaftpflicht freiberuflicher Hebammen gemeldet werden.

Anwalt empfiehlt Krankenhaus-Tagebuch

Wenn eine Frau eine gewaltvolle Geburt erlebt hat, gilt es, Beweise zu sammeln. So empfiehlt Engelhardt beispielsweise, proaktiv ein Krankenhaus-Tagebuch zu schreiben. So könne man zeitnah alles möglichst genau dokumentieren, ehe die Erinnerungen verblassen. Auch gelte es, etwaige Verletzungen zeitnah zu dokumentieren, etwa durch den*die nachbehandelnde Gynäkolog*in oder aber per Gutachten durch die Krankenkasse. Allgemein seien Dokumente in solchen Fällen entscheidend. Ist etwas nicht offiziell festgehalten, so könne es auch nicht nachgewiesen werden.

Das primäre Problem, welches Gewalt im Kreißsaal erst zu einem so häufigen Problem macht, ist in Engelhardts Augen die mangelnde Kommunikation. Tatsächlich fehlt es an einer ausreichenden Aufklärung, nicht zuletzt dank des Personalmangels. Etwa nimmt sich das medizinische Personal nicht genug Zeit dafür – und das, obwohl eine Geburt normal mehrere Stunden dauert. Zudem werden oftmals die Bedenken der Gebärenden nicht ernst genommen. Dies sei vor allem bei Erstgebärenden der Fall, sagt der Regensburger Anwalt. Oft empfinden Betroffene ihre Ohnmacht als Gewalt, wenn das medizinische Personal für sie nicht nachvollziehbar oder gar gewaltvoll handelt. In den meisten Fällen liege gar kein entsprechender Vorsatz vor, sondern schlicht und einfach das Resultat misslungener oder fehlender Kommunikation zwischen Gebärender und medizinischem Personal.

Dabei sind Kommunikation und eine ausführliche Aufklärung Grundlage für alle medizinischen Eingriffe – auch für Geburten. „Für eine wirksame Einwilligung ist eine ausreichende Aufklärung nötig“, erklärt Dominik Engelhardt. Nur gut informiert könne man über die eigene Geburt entscheiden. Das gilt für Interventionen durch eine Hebamme, aber auch für das Recht einer Gebärenden, im Laufe der natürlichen Geburt doch lieber einen Kaiserschnitt einzufordern, wie der Anwalt erklärt. Erst in einer Notsituation sei eine Aufklärung nicht mehr zwingend erforderlich. Sonst allerdings sollte das medizinische Personal Gebärende stets ausreichend informieren – aufgrund von Personalmangel, Überforderung und damit einhergehendem Zeitmangel dafür gerät dies aber zu sehr in den Hintergrund.

Begleitpersonen können die Würde wahren

Entsprechend sei es wichtig, sich selbst schon vor der Geburt bestmöglich zu informieren. Während der Geburt solle man als Gebärende die eigenen Rechte einfordern und übergriffiges Verhalten nicht hinnehmen, sondern immer wieder Erklärungen einfordern. Auch sei es hilfreich, nicht nur sich selbst zu informieren, sondern auch seine*n Partner*in. Diese*r kann als Begleitperson nicht nur etwaige Gewalt während der Geburt bezeugen, sondern bereits währenddessen eingreifen und die Würde der Gebärenden wahren, sagt der Anwalt.

Mit ihrer Schwester hatte Anna-Sophia (24) zwar eine Begleitperson im Kreißsaal dabei. Die Gewalterfahrung konnten sie jedoch nicht verhindern. Eigentlich hatte sie der Geburt ihres Sohnes im Juli 2021 mit freudiger Erwartung entgegenblickt, erzählt die junge Mutter. Die Erlebnisse dort aber wirken ernüchternd auf sie.

„Es liegt nur an Ihnen, dass hier nichts mehr vorangeht. Wenn Sie so weitermachen, stirbt Ihr Kind. Das wollen Sie doch nicht, oder?“, brüllt der Arzt. Anna-Sophia zwingt sich, die Tränen zu unterdrücken. Seit dem Blasensprung sind schon über 39 Stunden vergangen und sie ist einfach nur erschöpft. Noch dazu ist es ein heißer Tag Mitte Juli 2021. Sehr selten schaut eine Hebamme im Kreißsaal vorbei, die Station ist völlig überfüllt. Um die fünf Gebärende werden von einer Hebamme gleichzeitig betreut. Krankheitsbedingt gibt es Ausfälle beim medizinischen Personal.

„Leichtes Nachhelfen“ wird zur Gewalt

Hebammen und Ärzt*innen scheinen gestresst und überfordert mit den überfüllten Kreißsälen, erinnert sich Anna-Sophia. Alle wirken kühl und reserviert auf sie. Kein einziges Lächeln, kein nettes, aufmunterndes Wort. Ihre Schwester, die ihr zur Seite steht, versucht immer wieder, die Stimmung aufzulockern und gute Laune zu verbreiten. Die Hebamme weist sie schließlich zurecht, dass sich das hier nicht gehöre „so rumzukasperln“. Da die Geburt nur langsam voranschreitet, wird schließlich ein Arzt geholt. Er stellt Anna-Sophia zwei Optionen in Aussicht – einen Kaiserschnitt oder aber „leichtes Nachhelfen“ seinerseits. Sie entscheidet sich für letzteres, da dies immer noch natürlicher sei als ein Kaiserschnitt.

Ohne Vorwarnung wirft sich der Arzt plötzlich auf ihren Bauch und fängt an, mit seinem Unterarm darauf herumzudrücken. „Mir ist die Luft weggeblieben. Ich konnte nicht mehr atmen. Das war so ein intensiver Schmerz, als würde er mir meine Eingeweide mit der bloßen Hand zerquetschen“, erzählt Anna-Sophia unter Tränen. Sie schreit. Bittet ausdrücklich darum, dass er aufhört. Doch der Arzt ignoriert sie. Nach weiteren qualvollen fünf bis zehn Minuten hält sie schließlich ihren Sohn im Arm. Freuen kann sie sich aber nicht. Die gesamte Geburt wird von einem Schleier der Gewalt umhüllt, trübt die Erfahrung. “Da war keine Freude oder Glückseligkeit. Ich war wütend und verletzt”, klagt die 24-Jährige.

Was ist der Kristeller-Handgriff?

Der Griff, den der Arzt bei ihr angewendet hat, ist der sogenannte Kristeller-Handgriff. Erstmals angewandt wurde dieser 1867 von dem Berliner Geburtshelfer Samuel Kristeller. Eine Methode, die heute unter Experten umstritten ist und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht empfohlen wird. In einigen Ländern der EU und Teilen der USA ist die Anwendung sogar verboten. In Deutschland darf der Kristeller-Handgriff verwendet werden, sollte aber laut einer Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft „möglichst nicht ausgeübt werden“. Theoretisch sollte nämlich kräftig, aber vorsichtig und mit Gefühl Druck mit den Händen auf die Bauchdecke der Frau ausgeübt werden, um vom oberen Rand der Gebärmutter das Kind tiefer in den Geburtskanal zu drücken. Werden Ellbogen oder der Unterarm verwendet, kann dies zu noch stärkeren Schmerzen oder sogar Verletzungen führen.

Durch den Kristeller-Handgriff hatte sie einen Rippenbruch sowie weitere Frakturen am Brustbein erlitten, erzählt Anna-Sophia. Ihr Sohn wies leichte Hämatome am Körper auf und hatte anfänglich Mühe beim Atmen. Knapp zwei Monate dauerte ihr eigener körperlicher Heilungsprozess – mit den psychischen Schäden hat sie weiterhin zu kämpfen und befindet sich deshalb auch in Therapie. Auch ihre Schwester, die Zeugin des Geschehens wurde, begleitet sie ab und zu, um das Erlebnis gemeinsam aufzuarbeiten. „Ich habe mich während der gesamten Geburt einfach hilflos und hintergangen gefühlt. Ich wurde nicht aufgeklärt, dass dieses ,leichte Nachhelfen‘ des Arztes das Schlimmste sein würde, das mir jemals in meinem Leben passiert ist. Eine Aufklärung davor wäre vor allem auch gut gewesen, weil ich mich dann nicht so überrumpelt gefühlt hätte. Von der offensichtlich falschen Ausführung des Griffs mal ganz abgesehen“, rekapituliert Anna-Sophia ihre Erfahrung. Weitere Kinder möchte sie auf keinen Fall mehr bekommen, zu groß sei das Trauma der ersten Geburt. Rechtliche Schritte wird sie keine einleiten, denn sie möchte nicht vor Gericht mit ihren Erlebnissen konfrontiert oder erneut bloßgestellt werden.

Doch wie reagiert man am besten, wenn man eine Gewalterfahrung während einer Geburt hatte? „Wenn es zu einem Übergriff kommt, dann muss man darüber sprechen“, findet eine Hebamme aus Passau. Ihren Namen möchte sie in diesem Beitrag nicht lesen. Sie selbst habe schon Vorfälle in Kreißsälen miterlebt und höre immer wieder von den Erfahrungen ihrer Kolleginnen, die in Kliniken arbeiten. Hebammen, die beschuldigt werden, gewaltvoll gehandelt zu haben, nimmt sie dennoch in Schutz und verurteilt nicht pauschal. „Oftmals nehmen Gebärende die Situation anders wahr oder beurteilten sie anders“, sagt sie. Oftmals sei eine Notsituation Grund für derartiges Handeln. „Der Zeitdruck spielt eine große Rolle dabei“, sagt sie. Oft sei das medizinische Personal überfordert und habe keine Zeit für die Aufklärung, sodass etwa das Drücken auf den Bauch als Gewalt interpretiert wird, obwohl keine entsprechende Intention dahinterstecke. „Vor allem die Männer empfinden so etwas als Gewalt, wenn sie hilflos zuschauen müssen“, fügt die Hebamme hinzu. Ihre Kolleginnen würden in keinem Fall absichtlich gewaltvoll handeln: „Dann würde man diesen Beruf auch nicht machen.“

Hebamme rät zum Gespräch

Wenn es zu einem Übergriff gekommen ist, empfiehlt die Hebamme, immer das Gespräch zu suchen. In Deggendorf etwa gebe es die Möglichkeit zu einer Sprechstunde, in der man eine Geburt mit Komplikationen nachbesprechen könne. Würde sich hier nicht alles klären, sollte man die Hebamme um ein Statement bitten oder aber das Geburtsprotokoll anfordern. Was der Hebamme wichtig ist: „Man sollte immer das Gespräch suchen, und zwar ein persönliches Gespräch.“

Nimmt diese Hebamme ihre Kolleginnen überwiegend in Schutz, so hat Eva Placzek einen deutlich kritischeren Blick auf das Thema. Die 26-Jährige bezeichnet sich selbst als Mittäterin. Auf Social Media berichtet die Hebamme aus dem Raum Aschaffenburg offen über ihre Erfahrungen mit Gewalt im Kreißsaal. Vor zwei Jahren hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen und arbeitet seitdem selbstständig. Zuvor hat sie ein Fernstudium der Wirtschaftspsychologie absolviert. Bereits im Alter von 18 Jahren hatte sie die Ausbildung zur Hebamme begonnen, aber recht schnell wieder abgebrochen. Der Grund: Sie sei psychisch gebrochen worden. Zu rau sei der Umgang mit den Hebammenschülerinnen gewesen, zu schrecklich waren die Erlebnisse dort: „Ich habe Gewalt gesehen, miterlebt und wurde auch unter Druck gesetzt, als Schülerin mitzumachen. Und daran bin ich zerbrochen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

An das erste Mal, als sie selbst Gewalt angewendet hatte, erinnere sie sich noch gut. „Das war im ersten Lehrjahr bei einer Vaginaluntersuchung.“ Diese Untersuchung sollte man nur zwischen den Wehen und nur mit Einverständnis der Frau machen, betont Placzek. Die Hebamme, die ihr die Instruktionen gegeben hatte, habe sie gezwungen, entgegen dem Flehen der Gebärenden mit dieser schmerzhaften Untersuchung fortzufahren. Placzek erinnert sich, wie die Frau geschrien habe, die Hebamme aber ihre Beine auseinandergezogen hätte und ihre Schülerin gezwungen habe, weiterzumachen. An Placzeks Handschuhen habe nach dem Eingriff wortwörtlich Blut geklebt. Damals sei sie „wie im Schock gewesen“, bis sich ein „widerliches Gefühl“ eingestellt hatte. „Sowas brennt sich tief ein“, sagt sie heute.

Die Gewalterfahrungen hat Placzek während ihrer ersten Ausbildung gemacht. Dort sei sie „schockiert über die Zustände“ und den Machtmissbrauch gewesen. Sie beschreibt ein hierarchisches System, wo fertig ausgebildete Hebammen ihre Schülerinnen gepiesackt hätten, aber auch Gebärende respektlos misshandelt hatten. Als 18-jährige Hebammenschülerin habe sie Angst gehabt, ihren Vorgesetzten zu widersprechen. “Ich habe nur noch geweint und war komplett am Ende. Nach einem dreiviertel Jahr habe ich die Ausbildung dann schweren Herzens abgebrochen.” Stattdessen studierte sie Wirtschaftspsychologie, unter anderem um zu verstehen, wie Kliniken als Wirtschaftsbetriebe funktionieren. Denn das sei letztlich ein großes Problem: Im Idealfall sollte eine Hebamme bei einer Geburt so wenig wie nur möglich eingreifen. “Aber es müssen finanzielle Zahlen erfüllt werden“, kritisiert Placzek – es steht also eine natürliche, physiologische Geburt gegen die finanziellen Ziele einer Klinik.

Ihren Traum, Hebamme zu werden, gab sie aber nicht auf und startete einen zweiten Versuch. In dieser zweiten Hebammenausbildung in einem anderen Klinikum habe sie einen deutlich menschlicheren Umgang mit Gebärenden erlebt. Entsprechend wolle sie auch nicht generalisieren, was den Machtmissbrauch in der Geburtshilfe betrifft. Die Erfahrungen, die sie in ihrer ersten Ausbildungsstätte gemacht hat, hätten sie motiviert, öffentlich über das Thema aufzuklären. Auf Instagram spricht sie nicht nur über ihre eigenen Erfahrungen, sondern bekommt täglich Erfahrungsberichte anderer Hebammen und Betroffener. Immer wieder erfahre sie so von dem Habitus, dass bestimmte Dinge in den Geburtsberichten falsch oder gar nicht vermerkt werden. So stünde oftmals ein offizielles Dokument gegen die Erinnerung traumatisierter Eltern. Sie selbst habe einmal erlebt, wie eine Hebamme einen Geburtsbericht nicht korrekt verfasst und Details darin ausgelassen hatte. Es sei ja nur kurz gewesen, sei das Argument dafür gewesen. Placzek hatte sich daraufhin an die Kreißsaalleitung ihrer damaligen Ausbildungsstätte gewandt – und diese hatte ihr Recht gegeben, dass der Geburtsbericht korrekt sein sollte. Das war in ihrer zweiten Ausbildungsstätte, wo der Kreißsaal hebammengeführt war.

Damit sich die Zustände ändern, dass Geburten nicht mehr gewaltvoll ablaufen und Dokumente nicht verfälscht geschrieben werden, hat Eva Placzek mehrere Vorschläge. Zum einen fordert sie vor allem verpflichtende Schulungen zur Berufsethik. Aktuell gibt es ein Punktesystem, nach dem Hebammen regelmäßig Schulungen machen müssen. Hier könne man auch verpflichtende Einheiten zur Berufsethik für verantwortliches und menschliches Handeln einbringen, was bei einer solchen Arbeit mit Menschen sinnvoll sei. Solche Berufsethik müsse auch verpflichtender Teil des Studiums werden.

Ebenso brauche es eine Ethikkommission und neue Leitlinien. Zwar gibt es die Ethik-Richtlinien für Hebammen nach dem Deutschen Hebammenverband sowie die Mutterschafts-Richtlinien. Diese verpflichten Hebammen allerdings zu keinem bestimmten Verhalten im Kreißsaal. Kliniken haben jeweils eigene Standards, freiberufliche Hebammen seien an gar keine Leitlinien gebunden, erklärt Placzek. In ihrer ersten Ausbildungsstätte hätten die Hebammen etwa über solche Leitlinien gelacht und diese abgetan, da diese „nicht unserem Standard“ entsprechen. Das müsse sich ändern. Selbst in Notsituationen – und dazu zählen keine Situationen, die im Nachhinein als solche deklariert werden – sollte man sich kurz die Zeit für eine Anweisung auf Augenhöhe nehmen. Es brauche nur eine Sekunde respektvoll zu erklären, dass es nun aufgrund von Komplikationen schnell gehen müsse, anstatt Gebärende anzuschreien, erklärt Placzek.

Anschreien und Beleidigungen zählen zur psychischen Gewalt. Hinzu kommen auch unter Druck setzende Aussagen, etwa: „Wenn Sie so weitermachen, stirbt Ihr Kind.“ Ähnlich sei es auch mit nicht ernst genommenen Schmerzen oder dem Kleinreden von Wehen. Grund für derartiges Verhalten seien Alltagsfrust und Überarbeitung, sagt Placzek. Der Schichtdienst sei fordernd. Das sei aber keine Entschuldigung für verbale wie physische Gewalt. Einzelne Täter*innen würden durchaus auch ihre machtvolle Position ausnutzen, vermutet die Hebamme aus Aschaffenburg. Tatsächlich habe man in dem Beruf eine große Verantwortung und auch die Macht, über den Verlauf einer Geburt zu entscheiden, etwa, wenn man einen Kaiserschnitt anordnet. Was in einer solch machtvollen Position kritisch ist, sei außerdem falsches Wissen, falsche Fortbildungen oder aber die fälschliche Betitelung einer Situation als Notfall.

Nebst der psychischen Gewalt kommt es im Kreißsaal auch immer wieder zu physischer Gewalt. Bedingt werden diese beiden Formen unter anderem auch durch strukturelle Probleme. Diese seien auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, etwa auf den Personalmangel, die 1:5-Betreuung im Kreißsaal, sowie die schlechte Bezahlung. Letzteres führe wiederum dazu, dass an diesem Beruf Interessierte davon abgeschreckt werden. All das seien Probleme, gegen die die Politik Maßnahmen ergreifen könnte und sollte, findet Placzek. Sie selbst ist in der Schwangerschafts- und Wochenbettbetreuung tätig, begleitet derzeit aber keine Geburten – weder im Kreißsaal, noch Hausgeburten.

Strukturelle, psychische und physische Gewalt

Angesichts der aktuellen Umstände rät sie werdenden Müttern, sich im Vorfeld einer Geburt mit dem eigenen Selbstwert auseinanderzusetzen und sich bestmöglich zu informieren. Sollte es bei einer Geburt zu einem Vorfall kommen, der einem merkwürdig vorkommt, solle man immer wieder den Gründen für das Handeln des medizinischen Personals fragen. Erhält man keine gute, fundierte Begründung, dann sei der Eingriff medizinisch in der Regel nicht nötig, sagt Placzek. Zudem könne man so den Hebammen und Ärzt*innen klarmachen, dass man selbst über die eigenen Rechte als Gebärende informiert ist.

Idealerweise sollte eine Geburt in einem menschlichen Umgang ablaufen – auf Augenhöhe und mit ausreichender Aufklärung im Vorfeld. Zudem solle der Gebärenden ihre Entscheidungsfreiheit nicht abgenommen werden. Dabei sei auch wichtig, dass die Begleitperson informiert ist und im Zweifelsfall einschreiten kann und darf, wenn etwas nicht wie geplant läuft. „In einer Klinik zu gebären heißt nicht, zu allem Ja sagen zu müssen“, betont die Hebamme. „Es ist unser Körper. Wir dürfen immer Nein sagen. Auch in der Geburtshilfe.“

Auch wenn sie in ihrer Berufslaufbahn schon schlimme Vorfälle erlebt hat, bekräftigt sie, dass Hebamme nach wie vor ihr Traumberuf sei und bei Weitem nicht jede Geburt so schlimm ablaufe. „Ich habe auch viele schöne Dinge gesehen und es gibt wunderschöne Geburten.“