„Nie wieder“ als Gegenwartsfrage

Mahnmale, Gedenkstätten und Stolpersteinen gestalten Deutschlands Erinnerungskultur. Während „Nie wieder“ als moralisches Leitmotiv gilt, nimmt der Antisemitismus zu. Drei Generationen jüdischer Menschen erzählen, wie sie heute ihren Alltag in Deutschland erleben, zwischen dem Gedenken an die Vergangenheit und neuen Bedrohungen.

von Sophie Fischer und Yarden Schreibmann

Quelle: Pixabay

Schmierereien auf Synagogen, Morddrohungen, Beleidigungen auf offener Straße. Das ist keine Vergangenheit. Das sind konkrete Übergriffe der Gegenwart. Diese Bedrohungen erleben auch Vivian Glasmann und Jadon Lynn Feinholdt. Die 49-Jährige und die 21-Jährige gehören zur zweiten und dritten Generation jüdischen Lebens nach dem Holocaust und schildern, was es für sie bedeutet, heute in Deutschland jüdisch zu sein.

Ein Leben zwischen Schabbat und Judenwitzen

Jadon Lynn Feinholdt ist queer, Jüdin, Deutsche und studiert in Passau. Ihre Eltern kamen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland, sie selbst kam in Köln zur Welt und ist dort aufgewachsen. Für Jadon war es nicht immer leicht, ihre jüdische Identität offen zu zeigen. In der Schule hat man ihr geraten, ihre Herkunft zu verschweigen. Die Familie änderte ihren Nachnamen, „damit er nicht mehr so jüdisch klingt“, erzählt Jadon. „Man sieht niemandem an, dass er jüdisch ist, aber es ist doch irgendwie immer da.“ Bereits in der Schule machte sie schon früh Erfahrungen mit Antisemitismus: Versteckt hinter Witzen, Sprüchen, schmerzhaftem Schweigen. Einmal sagte ein Klassenkamerad zu ihr: „Ich dachte, alle Juden wären ausgestorben. Solche Sätze vergisst man nicht.“

Jadon Lynn Feinholdt | Quelle: Jadon Lynn Feinholdt

Vivian Glasmann | Quelle: Vivian Glasmann

Während Jadon mit Identitätskonflikten sowie Unsicherheit zu kämpfen hatte, wuchs Vivian Glasmann mit einem selbstverständlichen Verhältnis zum Judentum auf. Die heute vierfache Mutter ist gelernte Krankenschwester und Psychologin und lebt mit ihrer Familie in München. Für Vivian bedeutet jüdisch zu sein vor allem Normalität. Eine Normalität, die sie seit ihrer Kindheit kennt. Das Judentum durchzieht ihren Alltag: Wenn sie das Haus betritt, berührt sie die Mesusa, eine längliche Kapsel mit Tora-Abschnitten am Türrahmen. Jeden Freitagabend feiert die Familie gemeinsam Schabbat. Sie zünden die Schabbat-Kerzen an und sagen das Gebet Kabbalat Schabbat auf. Sie sprechen den Kiddusch, den Segen über den Wein und segnen die Challah, einen geflochtenen Hefezopf. Anschließend verbringen sie gemeinsam Zeit beim Essen. Die Familie trägt die jüdische Identität weiter, indem sie die jüdischen Feiertage feiern, gemeinsam beten, die Synagoge besuchen, religiöse Rituale praktizieren und traditionelle Speisen zubereiten. Die Geschichte ihrer Eltern prägt Vivians Leben stark. Besonders ihr Vater wollte, dass Vivian die Geschichten über die Geschehnisse aus der Vergangenheit weiterträgt und dafür sorgt, dass die Erinnerungen an das Erlebte lebendig bleiben.

Unsichtbar aus Vorsicht, sichtbar aus Prinzip

Am 7. Oktober 2023 griff die Terrororganisation Hamas Israel an. Dabei starben mehr als 1.200 Menschen und die Angreifer nahmen über 200 Menschen als Geiseln. Israel hat noch am selben Tag einen Krieg gegen die Hamas in Gaza begonnen. Der neu entfachte Nahostkonflikt führte zu einem rapiden Anstieg des Antisemitismus in Deutschland.

Diese Entwicklung spürt auch Jadon deutlich. Seit dem Angriff der Hamas ist Jadons Jüdischsein so präsent wie nie zuvor. Sie möchte sich nicht verstecken und doch begleitet sie die Angst. Ihre Davidsternkette, ein Zeichen des Judentums, trägt sie nicht offen. Sie überlegt oft, ob sie sagen kann, dass sie Jüdin ist, oder ob es sicherer ist, zu schweigen.

Auch Vivian hat ihr Verhalten geändert. „Seit dem Angriff auf Israel ziehe ich mich zunehmend zurück und spreche nur noch mit Leuten, von denen ich ganz genau weiß, wie sie auf mein Jüdischsein reagieren.“ Ihre Söhne sollen derzeit in der Öffentlichkeit keine Kippa tragen. Die Kippa ist eine kleine kreisförmige Kopfbedeckung, die Männer im Judentum tragen. Genauso wie Jadon trägt auch Vivian keine Davidsternkette oder andere sichtbare jüdische Symbole mehr. „Nicht aus Angst, sondern weil ich mit den Kindern nicht in eine missliche Lage geraten möchte.“ Mit „misslich“ meint sie Situationen, in denen andere sie oder ihre Kinder aufgrund ihrer jüdischen Identität angreifen, bedrohen oder diskriminieren könnten.

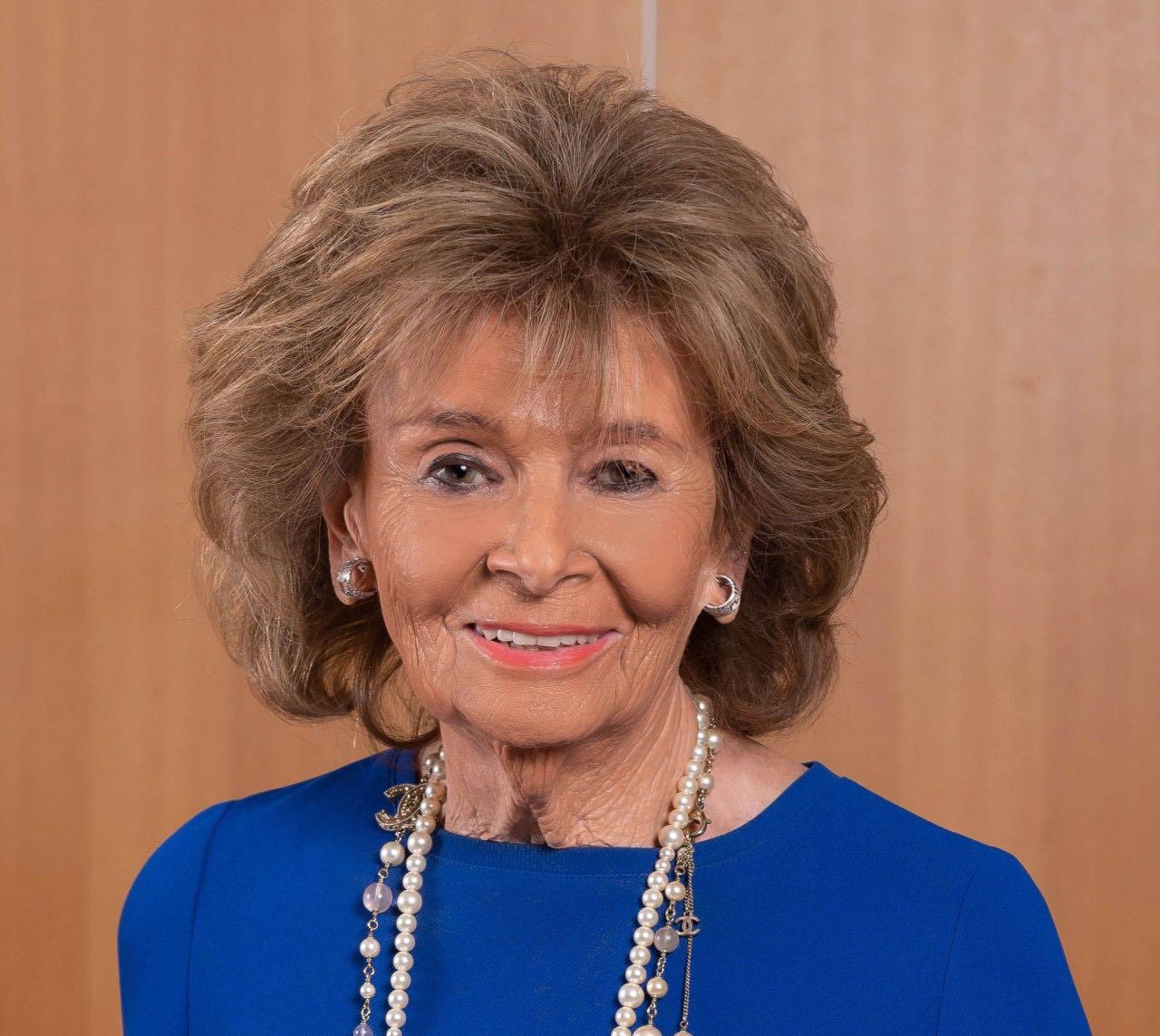

Anders als Jadon und Vivian verfolgt Charlotte Knobloch, Präsidentin der jüdischen Gemeinde in München und Oberbayern, einen Ansatz der Sichtbarkeit und Begegnung. Ihrer Meinung nach ist die Sichtbarkeit jüdischen Lebens entscheidend, sowohl für sie persönlich als auch für die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft. „Veranstaltungen und Bildungsangebote sollen sich bewusst an die gesamte Stadtgesellschaft richten und es soll ein aktives Miteinander statt Abschottung geben.“ Das ist wichtig, um Vorurteile abzubauen, die jüdische Gemeinschaft zu stärken und der Gesellschaft zu zeigen, dass jüdisches Leben ein selbstverständlicher Teil Deutschlands ist. Doch trotz aller Offenheit bleibt Sicherheit ein drängendes Thema. Für sie ist es „schmerzliche“ Normalität, rund um die Uhr auf Polizeischutz angewiesen zu sein.

Charlotte Knobloch | Quelle: Daniel Schvacz

Der 7. Oktober 2023 hat das Leben verändert

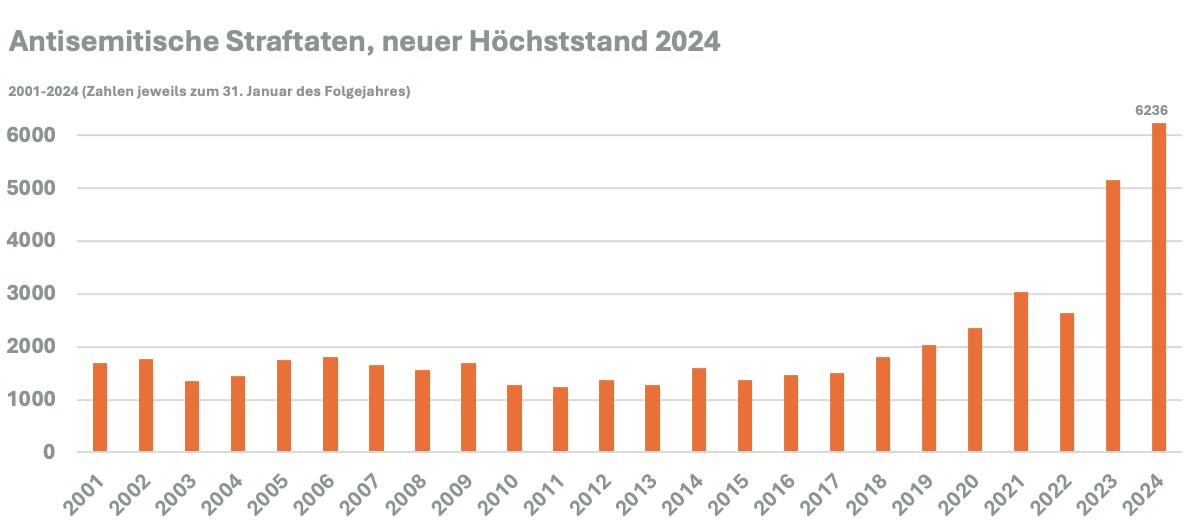

Laut Mediendienst Integration sind die antisemitischen Straftaten im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand von 6236 antisemitischer Straftaten angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 21 Prozent. Hierunter fallen die Tatbestände der Volksverhetzung nach § 130 StGB sowie Sachbeschädigungen, Beleidigungen und körperliche Attacken gegen Jüd:innen.

Quelle: Mediendienst Integration 2025, Diagramm nach eigener Darstellung

Felix Klein, Beauftragter für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, sieht in der Eskalation des Nahostkonflikts einen wesentlichen Faktor für die steigenden Zahlen antisemitischer Straftaten. „Zudem werden Menschen vor allem in Krisenzeiten besonders empfänglich für einfache Feindbilder und radikale Botschaften. Von links kommt ‚Free Palestine from German Guilt‘, während von rechts Nazi-Verbrechen relativiert werden. Hinzu kommen Menschen, die in Ländern aufwuchsen, wo Hass auf Israel und Juden zur Tagesordnung gehört, sowie die sozialen Medien, die als Brandbeschleuniger wirken.“

Jadon erlebt diese Entwicklung unmittelbar. „Der Rechtsruck, die Gleichgültigkeit, das Wegschauen, all das macht mir Angst und es macht mich extrem wütend. Sobald Hass laut wird, ist Antisemitismus nicht weit.“ Sie hat selbst miterlebt, dass sogar Studierende antisemitische Parolen rufen oder Hakenkreuze malen. Das entsetzt sie: „Wie kann das sein, in einem Land, das sich entnazifiziert nennt?“

Felix Klein | Quelle: Felix Klein

Angesichts des wachsenden Antisemitismus empfindet Vivian Ohnmacht. Bei einer Jahrestagung von Meet a Jew, einer Organisation, die sich für mehr Sichtbarkeit für jüdisches Leben in Deutschland einsetzt, brachte ein junger Mann es für sie auf den Punkt: Es komme ihm vor, als würden sich Jüd:innen in Deutschland so verhalten, wie er es aus Geschichtsbüchern über den Holocaust kenne: Zuschauen und denken, es wird schon nichts passieren.

Auch Charlotte Knobloch äußert große Sorge angesichts der aktuellen Entwicklungen: „So viel Aggression, so viel Gewaltbereitschaft, das schränkt jüdisches Leben im Alltag massiv ein. Die jüdische Bevölkerung hat wieder Angst wie seit dem Holocaust nicht mehr.“

Erinnerungskultur zwischen Anspruch und Realität

Jadon beobachtet mit Sorge den Aufstieg rechter Parteien, nicht nur in Deutschland. Sie hat Angst, dass Erinnerungskultur zur leeren Formel verkommt. „Ich habe Angst, dass wir vergessen, was passiert ist, oder dass es verharmlost wird.“ Für sie ist klar: „Nie wieder“ darf nicht nur heißen, dass man Juden nicht mehr verfolgt. „Es darf niemand verfolgt werden. Egal, welcher Herkunft, Religion, Sexualität.“

Für Vivian ist „Nie wieder“ bereits Vergangenheit:

„Wir sind mitten drinnen.“

Vivian Glasmann

Die deutsche Erinnerungskultur stößt an ihre Grenzen. Sie vermittelt fälschlicherweise den Eindruck, Antisemitismus gehöre der Vergangenheit an, während sie gleichzeitig dabei versagt aktuelle Bedrohungen zu benennen. Mahnmale werden zu Symbolen, die das Gefühl vermitteln, Deutschland habe seine Lehren gezogen, während jüdisches Leben nur unter Schutz stattfinden kann. Charlotte Knobloch fordert daher einen grundlegenden Wandel: „Wir müssen jüdisches Leben nicht nur als Opfergeschichte erzählen. Es geht auch darum, deutlich zu machen, wie viel jüdische Menschen zur Entwicklung Deutschlands beigetragen haben.“

Auch Felix Klein sieht die deutsche Erinnerungskultur an einem Scheideweg: „Es gibt wenige Überlebende, die den Horror aus eigener Anschauung den nachfolgenden Generationen erzählen können.“

Das allmähliche Verschwinden der Holocaust-Zeitzeugen bereitet Felix Klein große Sorge. Ein Verlust, der besonders schwer wiegt in einer Zeit, in der antisemitische Narrative von allen Seiten Auftrieb bekommen. Trotz dieser beunruhigenden Entwicklungen treffen sich Überlebende der Shoah noch immer regelmäßig im Café Zelig, einem besonderen Treffpunkt für jene, die als erste Generation nach dem Krieg ein neues Leben in Deutschland aufbauten. Ihre Stimmen, solange sie noch da sind, erzählen von erfahrenem Antisemitismus in ihren Heimatländern, von neuen Bedrohungen heute in Deutschland, von deutscher Erinnerungskultur und warum der Ort Café Zelig so wichtig für sie ist.

Zwischen Bleiben und Gehen

Immer wieder hat Jadon überlegt, Deutschland zu verlassen. London war ein Plan. „Aber wohin? Deutschland gilt noch als relativ sicher. Das sagt eigentlich schon alles.“

Nach dem 7. Oktober 2023 hat auch Vivian gemeinsam mit ihrer Familie überlegt, nach Israel zu gehen. Aber realistisch betrachtet sagt sie: „In unserem Alter nochmal in Israel eine neue Existenz aufzubauen, das ist zu spät.“ Hoffnung und Kraft für ein jüdisches Leben in Deutschland schöpft Vivian aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Projekt Meet a Jew.

Während Menschen wie Jadon oder Vivian zwischen Bleiben und Gehen schwanken, hat Charlotte Knobloch ihre Entscheidung längst getroffen: „Aufgeben kommt für mich nicht infrage. Jüdisches Leben braucht Schutz, aber es braucht vor allem Räume, um sich zu entfalten“, sagt sie. Sie sieht sich in der Verantwortung, jungen Menschen Geschichte und Gegenwart nahezubringen. Ihr Ziel: Verantwortung statt Schuld und ein klares Bewusstsein für die Mitgestaltung einer offenen, menschlichen Gesellschaft.

Sophie Fischer & Yarden Schreibmann

Für uns war das Projekt eine besondere Erfahrung, weil wir uns intensiv mit jüdischem Leben, Erinnerungskultur und Antisemitismus auseinandergesetzt haben. Themen, die oft präsent sind, aber im Alltag doch schnell in den Hintergrund rücken. Besonders bewegt haben uns die persönlichen Geschichten der Holocaust-Überlebenden. Das hat uns nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, zuzuhören und das Erinnern lebendig zu halten.