Ein Stadtteil zwischen Wandel und Verdrängung

Im Frankfurter Stadtteil Gallus wächst der Wohnraum nach oben, luxuriöse Neubauten und Eigentumswohnungen prägen das Bild. Unten auf der Straße bangen viele Menschen um ihr Zuhause und ihre Zukunft im Viertel. Zwischen Aufwertung und Verdrängung stellt sich die Frage: Wer darf bleiben und wer muss gehen?

von Julia Bertram und Luisa Stech

Quelle: Julia Bertram

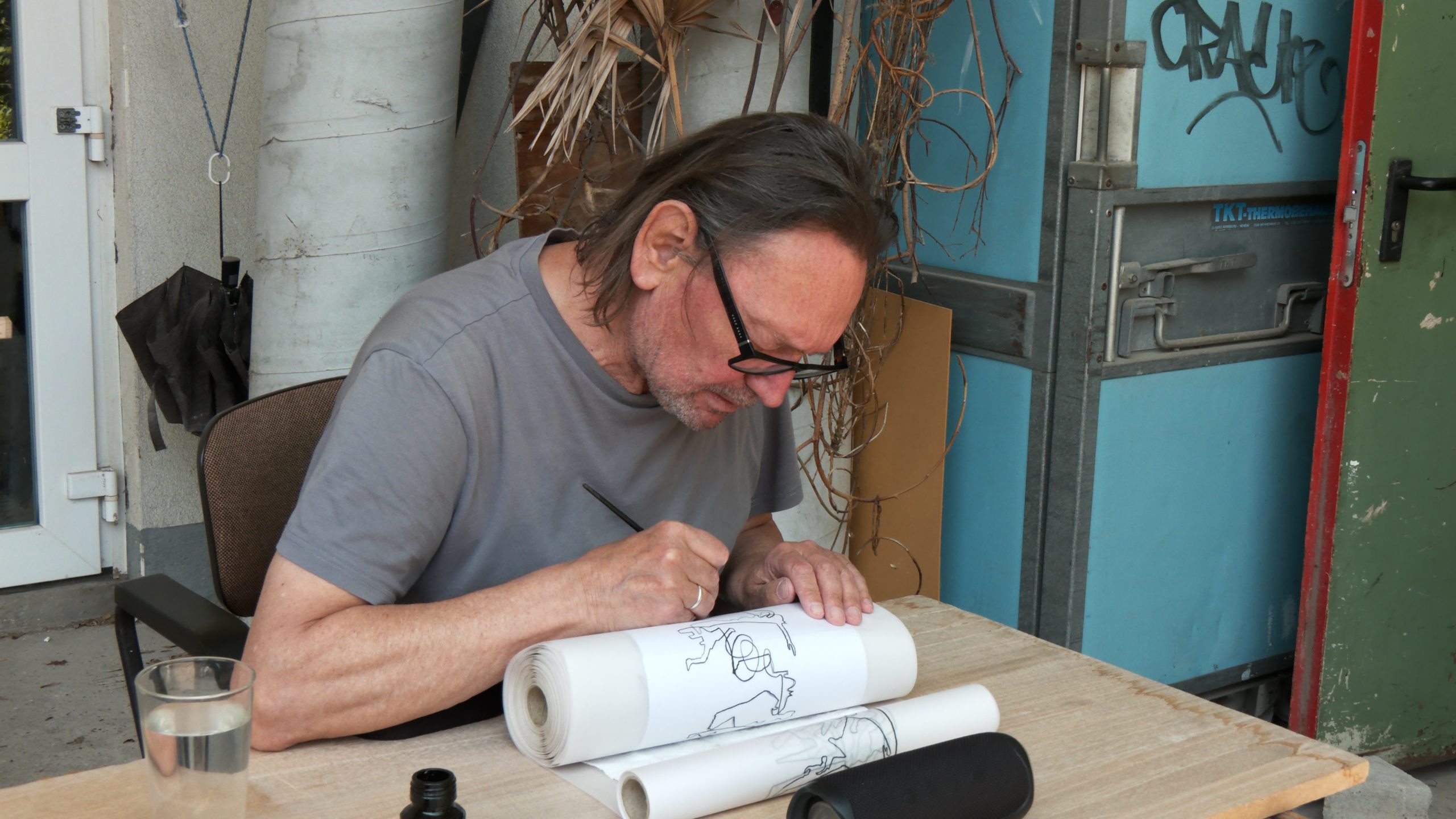

„Man hat uns gesagt, wir seien ein Störkörper“, erzählt Frank Reinecke von einer Begegnung mit dem Amt für Bau und Immobilien. Er sitzt in einem Sessel mit Fellbezug in seinem Atelier. An den Wänden sammeln sich zahlreiche seiner Werke, von kleinen Tonfiguren bis zu meterhohen Leinwänden. In der Mitte steht ein großer Tisch, auf dem Reinecke seine Bilder anfertigt. Auf manchen sind dichte Szenen mit vielen Figuren und Formen zu erkennen, andere bestehen fast nur aus Linien, die sich über die gesamte Fläche ziehen. Einige Bilder sind farbenfroh und laut, andere eher zurückhaltend. Reinecke trägt eine Brille, sein graues, etwas längeres Haar fällt ihm locker hinter die Ohren. Er selbst arbeitet seit zwei Jahrzehnten mit Schulen zusammen und gibt sein Wissen an Kinder und Jugendliche weiter. Sein Atelier versteht er als Rückzugsort und Raum, in dem jeder Kunst erleben und ausleben kann. Den Jugendlichen will er beibringen, ihre Umwelt mit einem besonderen Blick zu betrachten und sich kreativ zu entfalten. „Wir arbeiten für den Stadtteil“, sagt Reinecke.

Den Stadtteil, den er meint, ist das Gallus. Hier lebt und arbeitet der Künstler seit über 20 Jahren. Der Frankfurter Stadtteil liegt nördlich des Mains und grenzt im Osten an das Bahnhofsviertel. Jahrzehntelang war es ein klassisches Arbeiterviertel und bot somit günstigen Wohnraum für die Arbeiter:innen. Von den ehemaligen Industriegeländen ist von seinem Atelier aus nicht mehr viel zu sehen. Auf dem Weg durch das Gallus gibt es nur noch an wenigen Ecken alte Gebäude zu sehen, der Großteil wurde abgerissen. An gleicher Stelle entstehen nun Neubauten. Viele Beschäftigte in den dort ansässigen Fabriken waren Zugewanderte, weshalb das Gallus jahrelang als Arrival City, also Ankunftsstadtteil galt. Es war bekannt, dass dort Menschen aller Nationen wohnten. Allerdings galt der Stadtteil auch lange als „Problemviertel“. Ende der Neunziger sowie in den Zweitausender Jahren stand das Gallus für Kriminalität, Armut, dort zu wohnen war unbeliebt. Ein Gymnasium gab es nicht, die Stadt sah keinen Bedarf dafür.

Zu dieser Zeit kommt Reinecke im Gallus an und besetzt Anfang der Zweitausender Jahre das stillgelegte Teves-Gelände. Wo früher Autoteile hergestellt wurden, herrschte jahrelang Leerstand, bis Reinecke das Gelände besetzte. Seither ist dort sein Atelier zu finden. Aber dabei blieb es nicht: Im Rahmen des Projekts Soziale Stadt Gallus entstand auf der alten Industriebrache in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Ort für Kunst, Kultur, Bildung und Jugendangebote. Eine der Einrichtungen auf dem Gelände ist ein Boxcamp, in dem Jugendliche, ohne einem Verein anzugehören, trainieren können. Damit konnten sie Gruppen erreichen, die zuvor auf dem Gelände randalierten. „Eine Erfolgsgeschichte“, nennt Reinecke das.

Frank Reinecke vor seinem Atelier. Quelle: Julia Bertram

Mit dem Ende der großen Industrien Anfang der 2000er Jahre begann sich das Leben im Viertel zu verändern. Große Flächen wurden frei, die Stadt investierte, um das Gallus umzustrukturieren. Das Projekt Soziale Stadt Gallus sollte für die Aufwertung des Stadtteils sorgen. Ziel der Initiative war laut Beschreibung der Stadtplanung, soziale Angebote auszubauen, die lokale Wirtschaft zu stärken sowie den Stadtteil sozial zu stabilisieren. Doch die angestrebte Aufwertung hatte ihre Schattenseiten. Unter anderem das Teves-Gelände ist heute bedroht. Das Areal mit seinen alten Fabrikgebäuden, wild wuchernden Wiesen und Treffpunkten für Jugendliche ist inzwischen von weißen Neubauten umzingelt. Der Mietvertrag für die Einrichtungen läuft noch bis 2029, danach endet die Bindung zur Stadt. Was dann mit dem Gelände passiert, ist ungewiss. Nicht nur Reinecke und sein Atelier sind davon betroffen. Direkt nebenan liegt die Bildungswerkstatt. Hier arbeitet Karl Schüßler als Jugend- und Sozialarbeiter. Jugendliche und junge Erwachsene können dort Hilfe bekommen, um ihren Schulabschluss nachzuholen oder eine Ausbildung zu Raumausstatter:innen machen. „Alle Einrichtungen auf dem Gelände haben Angst, wie es weitergeht“, erzählt Schüßler bedrückt. Menschen wie er, die hier arbeiten, oder Reinecke, der auch hier wohnt, werden bei der Planung der Zukunft des Geländes nicht mit einbezogen. „Das ist beängstigend“, sagt er und lehnt sich in seinem Stuhl nach vorne. Auch Reinecke sieht den Wandel kritisch. Er sei nicht grundsätzlich gegen Veränderung gewesen, anfangs sei er dem Wandel offen gegenübergestanden. Aber es dürfe nicht vergessen werden, wer den Stadtteil geprägt habe. Und vor allem dürfe niemand verdrängt werden.

„Wir gehören hier hin, wir sind im Viertel vernetzt, das Viertel braucht uns, wir müssen hierbleiben“.

Frank Reinecke

Vom Teves-Gelände aus geht es quer durchs Gallus zum Europaviertel. 20 Minuten dauert der Weg, führt durch die Hellerhofsiedlung mit ihren vielen, immer gleich aussehenden Häusern: vier kleine Fenster, ein großes, wieder vier kleine, eine Haustür und immer so weiter. Nach längerem Gehen wechselt die Szenerie zu dreistöckigen Plattenbauten, im Hintergrund strecken sich die siebenstöckigen, weißen Neubauten des Europaviertels dem blauen Frankfurter Himmel entgegen. Das Europaviertel ist das Bauprojekt, das den Wandel des Stadtteils besonders geprägt hat – Ein neues Wohn- und Geschäftsviertel direkt im Gallus. Auf günstigem Boden entstand hier ein Neubaugebiet mit Wohneinheiten, Büroflächen und Shopping Malls. Als die Stadt den Bau des Europaviertels ankündigte, entstand erstmal Hoffnung auf eine positive Entwicklung und eine soziale Durchmischung des Viertels. Die Realität sieht anders aus: Im Europaviertel wohnen hauptsächlich diejenigen, die sich den neuen, luxuriösen Wohnraum leisten können. Auch der alte Teil des Gallus bleibt nicht unverändert. Die neuen Wohnhäuser passen kaum zu den alten Gebäuden um sie herum. Sie sehen eher aus, als hätten sie sich aus dem Europaviertel hierher verirrt. „Ich könnte mir das niemals leisten“, sagt Sabine Hoffmann, während ihr Blick von den Neubauten über die geschäftige Baustelle daneben schweift. Sie steht auf dem Bürgersteig an der Kleyerstraße, nur wenige Gehminuten vom Gallus Zentrum, wo sie arbeitet, entfernt. Der Gehweg ist von rot-weißen Absperrbändern abgetrennt, der Lärm eines Presslufthammers ist zu hören. Hoffmann trägt ein graues T-Shirt, das zu den warmen Sommertemperaturen passt. Ihr schulterlanges, dunkelblondes Haar trägt sie offen. Ruhig, aber mit fester Stimme spricht sie über den Stadtteil, den sie seit Jahrzehnten kennt. Sie arbeitet mit Jugendlichen zusammen und engagiert sich für soziale Projekte. Im Gallus Zentrum bietet sie Medienbildungsprojekte an, organisiert Nachbarschaftstreffen und kämpft dafür, dass das Viertel ein Ort für alle bleibt. Hoffmann läuft durch die Straßen des Viertels, vorbei an weißen, glatten Neubauten und Baustellen. Sie macht keinen Hehl daraus, wie unzufrieden sie mit der Entwicklung ist. „Es wird nur verdichtet und nicht an das Miteinander der Menschen gedacht“, sagt sie. Ihre Stimme klingt enttäuscht, fast wütend. Zu viel sei verändert worden ohne Rücksicht auf das, was vorher war.

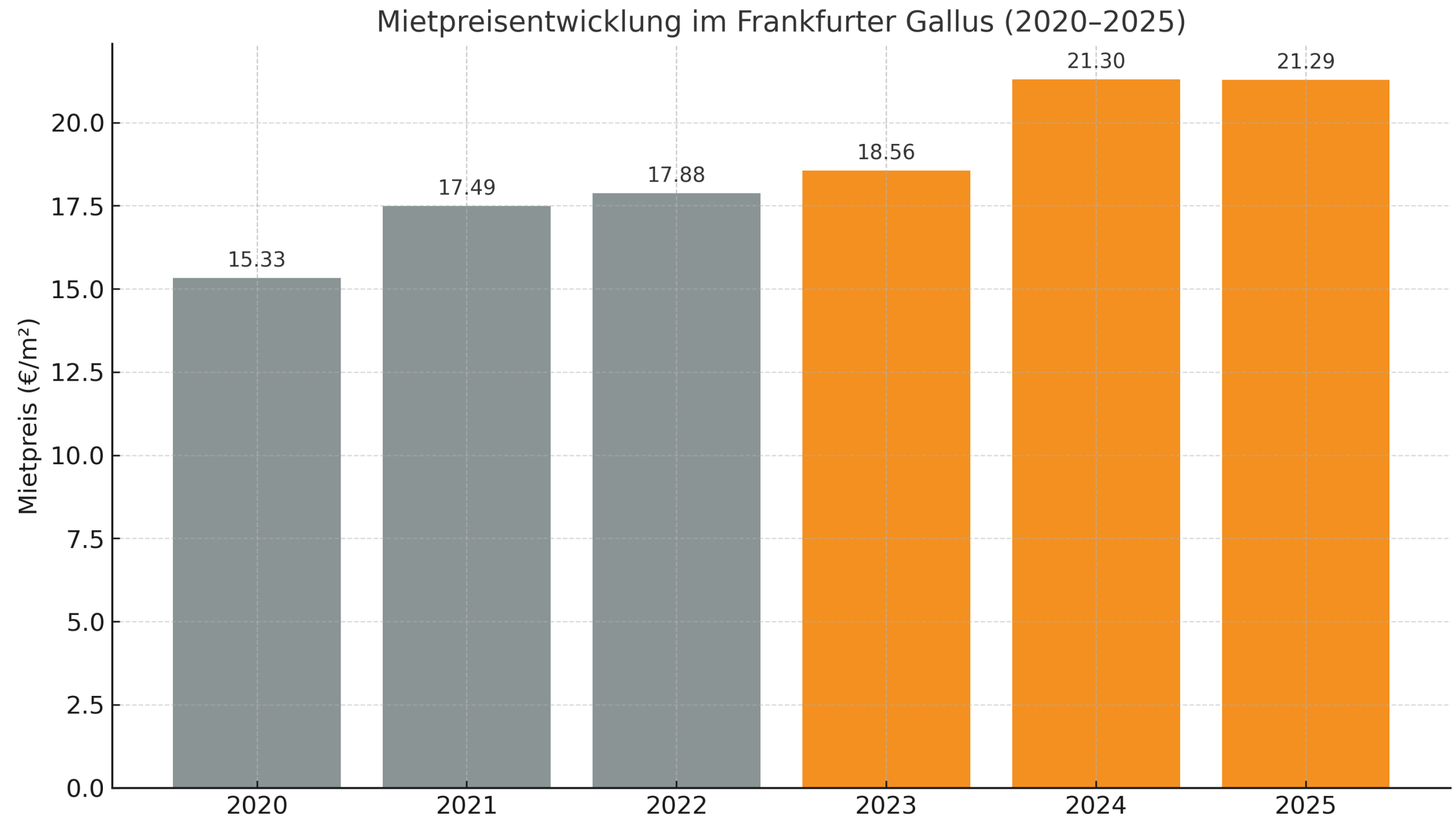

Während im Jahr 2010 der Preis pro Quadratmeter zwischen sechs und acht Euro lag, kostet der Quadratmeter im Gallus heute durchschnittlich 15,29 Euro. Die obere Grenze liegt laut ImmoScout24 bei bis zu 23 Euro pro Quadratmeter. Wer auf der Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien eine 70-Quadratmeter-Wohnung sucht, muss mit mindestens 1.100 Euro Kaltmiete rechnen, für viele Haushalte ist das schlicht unbezahlbar.

Die Mietpreisentwicklung im Frankfurter Gallus in den letzten fünf Jahren. Quelle: Eigene Darstellung nach immoportal

„Die größte Sorge der Menschen im Gallus ist billiger Wohnraum“, bestätigt Hoffmann. Familien lebten in zu kleinen Wohnungen, weil sie sich keine größere leisten könnten. Zahlreiche Menschen zögen in Frankfurts Westen, weil ein Leben in der Innenstadt nicht mehr bezahlbar sei. Währenddessen besäßen Menschen aus dem Ausland eine Wohnung im Europaviertel, in der sie nur wenige Wochen im Jahr wohnten, sagt Hoffmann. Experten bezeichnen das Gallus als Idealbeispiel für Gentrifizierung. Dieser Begriff beschreibt nach dem Duden die „Aufwertung eines Stadtteils durch dessen Sanierung oder Umbau, mit der Folge, dass die dort ansässige Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt wird“. Laut der Stadt Frankfurt ist die Lage alles andere als einfach. Beim Stadtplanungsamt wird auf die Komplexität der Lage verwiesen. Petra Kanamüller erklärt am Telefon, die Stadt habe in den vergangenen Jahren 20 Millionen Euro in das Gallus investiert. Doch wenn es um Neubauprojekte gehe, sei der Einfluss begrenzt: „Die meisten Grundstücke befinden sich in privater Hand.“ Förderprogramme für sozialen Wohnungsbau existierten, würden jedoch nicht von allen angesprochenen Investoren in Anspruch genommen, da sie aus Sicht der Kapitalanlager nur begrenzt attraktiv seien. „Der freie Investmentmarkt kreiert die hohen Preise“, sagt Kanamüller. Hier seien die Möglichkeiten einer Stadt begrenzt.

Zum Teves-Gelände mit seinen Einrichtungen und der Frage, inwiefern sich die Stadt langfristig für die Einrichtung samt den Angeboten der sozialen Träger engagieren kann, heißt es von Kanamüller: „Die Stadt hat gegenüber den sozialen Trägern keine Zusagen zu einer Nutzung über den Zeitraum von 25 Jahren hinaus getroffen.“ Es seien jedoch Gespräche hierzu beabsichtigt. Einen wesentlichen Grund für Gentrifizierung in Städten wie Frankfurt sieht Stadtplanerin Kanamüller im fehlenden Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl. Private Kapitalanleger und Investoren hätten hierüber viel Einfluss.

Sabine Hoffmann vor einer Baustelle im Gallus. Quelle: Julia Bertram

Julia Bertram & Luisa Stech

Unser Projekt hat uns gezeigt, wie wichtig es ist einen Stadtteil für alle Menschen lebenswert zu gestalten. Besonders beeindruckt hat uns das Engagement der sozialen Einrichtungen.