Vom Feld auf den Teller – zwischen alten Sorten und neuer Vielfalt

Birte und Martin Straub bauen inmitten des Bayerischen Waldes alte, neue und exotische Bio-Sorten wie die Mispel, Ölweide und Feigen an – ganz ohne chemischen Pflanzenschutz. Ihr kleiner Market-Gardening-Biohof zeigt: Nachhaltigkeit, Vielfalt und Faszination können auf kleinstem Raum Großes bewegen.

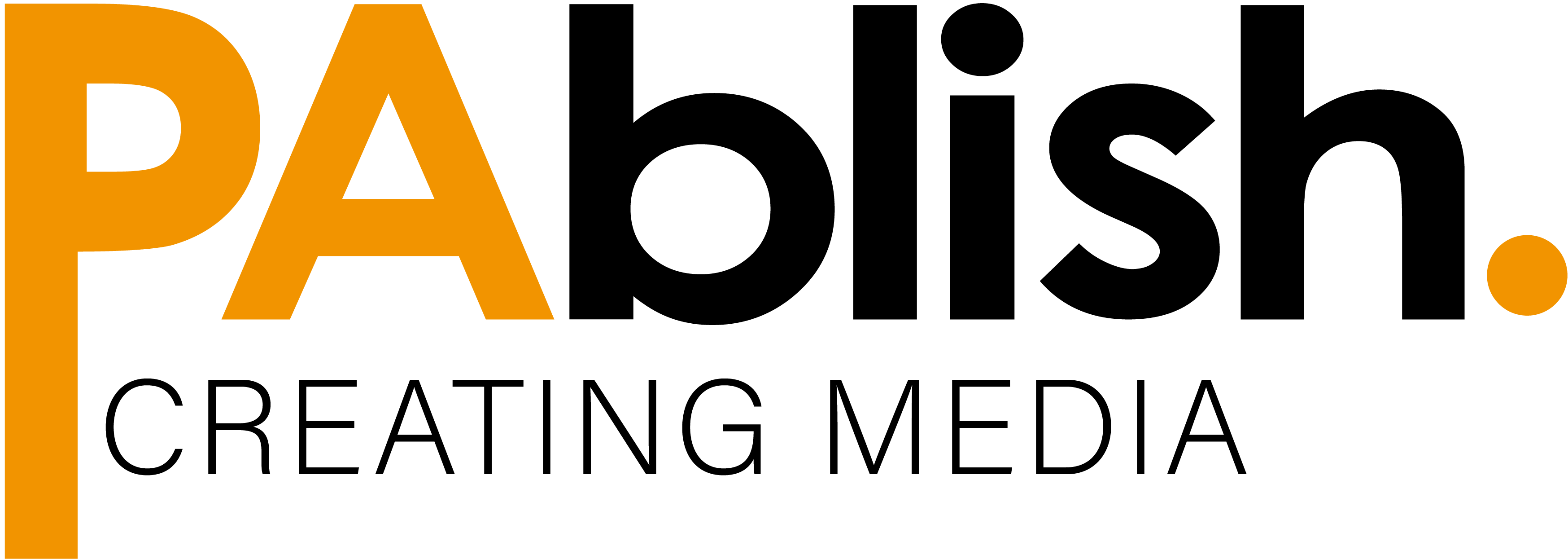

von Cheyenne Christmann und Nele Gregor

Birte und Martin Straub. Quelle: Cheyenne Christmann

Zwischen Feldern und blühenden Wiesen führt eine Landstraße in die Höhen des Bayerischen Waldes. Durch die Blätter und Sträucher blitzen die Umrisse der Selbstversorgerhöfe hervor. In blauen Jeans mit bunten Socken, einem Pullover und einem ruhigen Lächeln auf den Lippen – so öffnet Birte die Tür zum Wohnhaus des Biohofs Häng. „Hallo, kommt doch rein!“, begrüßt sie freudig.

Hier in Frauenau bewirtschaften Birte und ihr Ehemann Martin seit 2019 selbstständig einen Biohof. Das junge Paar hat sich bewusst gegen den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und für eine ökologisch-nachhaltige Anbauweise entschieden. Auf ihrem Hof schaffen es die beiden sogar, ausgefallenes Obst wie Feigen oder Pfirsiche wachsen zu lassen. Auch alte Sorten wie die Haferwurzel zählen dazu. Dies ist ein altes Wurzelgemüse, auch Gemüseauster genannt, da es geschmacklich an Austern erinnert.

Erstmal Wurzeln schlagen

Birte hat den Studiengang „Molecular Life Science“ mit einem Diplom in Biochemie abgeschlossen und wurde schnell von dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit gepackt. Auch Martin, der im Bayerischen Wald auf dem Selbstversorgerhof aufgewachsen ist und sich zunächst für ein Gartenlandbau-Studium entschieden hat, legt Wert auf einen umweltfreundlichen Umgang mit der Natur. „Nach meinem Auslandssemester in den Vereinigten Staaten war mir klar, dieser Rieseneinsatz von Spritzmitteln taugt mir nicht.“ Tipps aus dem Freundeskreis und das Interesse an einem verantwortungsvolleren Umgang mit der Umwelt führen schließlich dazu, dass sich beide für den Diplomstudiengang Ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen entscheiden. Dort blühen sie gemeinsam auf und die Idee vom gemeinsamen Biohof ist nicht weit entfernt. Schon während des Studiums fahren sie regelmäßig auf den Hof von Martins Eltern und pflanzen dort Obst und Gemüse an. 2019 gründen sie schließlich ganz offiziell ihren eigenen Hof.

Was bedeutet Bio eigentlich?

Die konkreten Anforderungen, denen Lebensmittel entsprechen müssen, die als biologisch oder ökologisch bezeichnet werden, sind durch die EG-Öko-Verordnung rechtlich klar definiert.

Mit Bio werden Lebensmittel bezeichnet, bei welchen im Anbau auf chemisch-synthetische Dünger, konventionelle Pflanzenschutzmittel und Bestrahlung verzichtet wird. Künstlich hergestellte Farb- und Konservierungsstoffe sind nicht erlaubt. Auch in Bezug auf die Tierhaltung gelten tierfreundlichere Richtlinien.

Geld wächst nicht an Bäumen – oder doch?

Mit einer heißen Tasse grünem Tee in den Händen und ein paar Wassermelonenstücken als Snack sitzen sie im rustikalen Esszimmer. Eine Packung Zimtkekse liegt offen auf dem hellen Holztisch. Während sich Martin durch die langen blonden Haare streicht, erklärt uns Birte, wie sie ihren Traum finanzieren. „Der Start war schon etwas stressig und chaotisch. Wir hätten uns nach dem Studium vielleicht etwas mehr Zeit nehmen und nicht direkt in diesem Umfang starten sollen.“ Immer wieder sehen sich die beiden liebevoll an und lehnen sich etwas müde auf den Stühlen zurück. Schon im ersten Jahr war die Nachfrage nach den monatlichen Abokisten, gefüllt mit saisonalem Obst und Gemüse, hoch. Im Rahmen ihrer Selbstständigkeit ist der Verkauf der Abokisten von Mai bis Ende November die Haupteinnahmequelle des Hofes. Mit rund 35 Kisten ist das Maximum der Belastung erreicht. Dazu kommt der Direktverkauf von frischem Gemüse wie Bio-Salaten an Restaurants. „Wir bekommen eine Nachricht aufs Handy und liefern die benötigten Produkte an das Restaurant“, erklärt Birte und zeigt auf ihr Smartphone. Über den gesamten Hof sind kleine Setzlinge und saftig grüne Pflanzen verteilt. Gegenüber dem Hof führt ein kleiner Trampelpfad zum Gemüsegarten. Birte ist in ihrer Selbstständigkeit täglich von früh bis spät auf dem Biohof tätig. Martin arbeitet seit 2022 Vollzeit im Landratsamt als Kreisfachberater für Gartenkultur und Landschaftspflege. Abends und am Wochenende hantiert er auf dem Hof. Der gemeinsame Sohn erblickte 2021 das Licht der Welt. Dass gerade in den warmen Monaten der Stresspegel hoch ist, ist kein Wunder. Die beiden freuen sich darauf, im Winter wieder ein paar ruhigere Monate zu genießen.

Ob ein kleiner oder großer Hof – ein Blick auf die landwirtschaftlichen Flächen zeigt, wie intensiv das Land genutzt wird. In Deutschland gelten rund 16,6 Millionen Hektar als landwirtschaftlich verwendete Flächen. Die bio-bewirtschaftete Fläche wuchs 2024 leicht auf 1,89 Millionen an. Damit werden rund 11,4 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet, ein Zuwachs von rund 0,4 Prozent.

Neben der nachhaltigen Landwirtschaft leistet in Bezug auf die Landnutzung ein weiterer Beruf einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Biodiversität und Artenvielfalt – die Wanderschäferei. Warum dieses traditionsreiche Handwerk eine Chance auf eine grüne Zukunft sein kann, erfahrt ihr hier:

Es ist nicht alles Gold, was grünt

Bio klingt romantisch, ist aber harte Arbeit. Martin und Birte orientieren sich an dem Konzept Market Gardening von Jean-Marc Foutier, auch bekannt als Market Garden System.

Es ist ein kleinstrukturiertes und hocheffizientes Produktionssystem zur regionalen Versorgung, in dessen Fokus Handarbeit, kleine Flächen und bio-regenerative Bewirtschaftung stehen. Gemüse und Obst werden nach einem bestimmten Muster ressourcenschonend angebaut. „Allerdings sind die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, sehr experimentell: Schräglage, Abhang, im Gebirge. Das ist nochmal eine Schwierigkeitsstufe höher. Auf dem flachen Gelände ist das alles vielleicht etwas leichter“, erklärt Birte. Das Konzept dort anzuwenden, ist besonders, da die Lage des Hofes einige Hürden mit sich bringt.

Belustigt erzählt sie von ihrem erschwerten Arbeitsalltag: „Es ist wirklich ätzend, wenn du den Mist oder Kompost nach oben schieben musst oder das Hühnermobil einfach total schief steht.“

Normalerweise bauen große landwirtschaftliche Betriebe Monokulturen auf mehreren Hektar Fläche an. Die beiden achten hingegen darauf, den Anbau vielfältig zu gestalten. Martin läuft zwischen Pflanzen durch den Garten und greift immer wieder mit der Hand durch die Blätter, um die kleinen Früchte zu pflücken. Er erklärt die Vorteile der Reihenanbauweise: „Man ist auf die Fläche gesehen effektiver als eine große Landwirtschaft. Weniger Fahrspuren, dichter gepflanzte Pflanzen und durch die Vielfalt weniger Schädlingsdruck.“ Birte nennt dazu ein konkretes Beispiel: „Die Möhrenfliege mag den Zwiebelgeruch nicht und andersherum mag die Lauchminierfliege Möhrengeruch nicht. Wenn man das, ganz klassisch, in Streifen anbaut, ist das vor allem auf kleiner Fläche vorteilhaft.“

Inmitten des Bayerischen Walds liegt der Biohof Häng mit weiter Sicht. Quelle: Cheyenne Christmann

Dass zwischen den Reihen Sträucher gepflanzt werden, ahmt auf natürliche Weise ein Ökosystem mit halboffener Landschaft nach. Dies kommt auch den Tieren und dem Leben in unmittelbarer Nähe zugute, wie zum Beispiel den Insekten. Diese sind nicht nur wichtige Bestäuber, sondern auch eine essenzielle Nahrungsquelle für andere Lebewesen. „Wenn man im Sommer abends draußen sitzt und den Sonnenuntergang anschaut, fliegt wirklich ganz, ganz viel durch die Luft“, schwärmt Martin und genießt die Aussicht.

Auf Biohöfen wird die Apfelsorte Gravensteiner (aus ca. 1669) immer beliebter. Zwischen dunklen Wäldern und goldenen Feldern wachsen auf dem Hof moderne und alte Sorten, die Birte und Martin anbieten. „Wir fokussieren uns darauf, anzubauen, was man essen kann und was gemocht wird“, erklärt Birte und lacht. Martin stimmt ihr nickend zu: „Wir bauen tatsächlich alles an, was irgendwie geht.“ Die Haferwurzel und die Mispel sind die besten Beispiele für alte Kulturpflanzen.

Birtes Rezeptvorschlag für Haferwurzel

Die ihrem mild-aromatischen Geschmack kann die Haferwurzel vielseitig in der Küche verwendet werden! Birte empfiehlt, sie mit etwas Butter in der Pfanne anzubraten. Als Süßspeise kann sie mit Zucker glasiert werden. Wer es herzhafter möchte, kann sie mit Sojasauce und anderen Beilagen wie ein vegetarisches Würstchen anrichten.

Die Mispel ist eine alte Obstbaumart aus der Familie der Rosengewächse. Im Mittelalter wurden die kleinen goldbraunen Früchte als Winterobst hochgeschätzt und noch bis vor circa 100 Jahren angebaut. „Der Obstbaum war früher so cool, weil das Ding sich selbst lagert. Ist nicht groß und man muss nicht viel Pflege reinstecken“, erzählt Martin enthusiastisch. Im Garten kann die kleine grüne Frucht schnell übersehen werden. Optisch erinnert die Mispel an eine Kombination aus Hagebutte und Apfel und schmeckt nach Apfelmus mit Zimt. Weil sie nicht transportfähig ist, schnell matschig wird und relativ große Kerne mit wenig Fruchtfleisch unter der Schale stecken, ist diese alte Sorte nicht für den Supermarkt geeignet.

Zu den exotischsten Früchten, die Birte und Martin jemals angebaut haben oder ernten konnten, zählen Granatäpfel. Auch Erdbeerspinat, italienischer Knospenkohl oder Mandeln sind im Bayerischen Wald eher Raritäten, auf die die beiden stolz sind.

Eine Mispel. Quelle: Cheyenne Christmann

Riesling vs. Phoenix? Die Vor- und Nachteile alter Sorten

Unterschiede zwischen alten und modernen Sorten im Anbau oder in der Pflege gibt es nicht. Birte erklärt amüsiert: „Ich behandle die Haferwurzel wie die Möhre.“ Tendenziell seien alte Sorten robuster, aber nicht alle Arten. Wichtig sei, nichts zu pauschalisieren. „Beispielsweise im Beerensektor sind alte Sorten keine gute Idee“, erklärt Martin und erinnert an die runden roten Beeren, die im Garten an den Pflanzen hängen. Alte Himbeersorten können Stacheln haben und die meisten tragen nur einmal im Jahr. Die modernen Sorten tragen zweimal im Jahr und haben keine Stacheln, schöne Farben und eine gute Größe. „Es gibt moderne Rebsorten, die können keinen Mehltau bekommen und die musst du nicht spritzen, aber die kaufen weniger Menschen“, erklärt Martin.

Was der Mensch kennt, bevorzugt er wohl. Diese Gewohnheiten der Gesellschaft veranschaulicht er mit einem Beispiel: „Alte Weintraubensorten haben wenig Resilienz“. Die müsste man spritzen, um Mehltau zu verhindern. Der Einsatz von Pestiziden, die deshalb im Anbau gebraucht werden, ist enorm kostspielig, klimaschädlich und zerstört die Biodiversität. Martin ermutigt die Weinkenner:innen, auch modernen Sorten eine Chance zu geben.

Andererseits seien ältere Birnen- und Apfelsorten, wie die Birne Williams Christ (circa 1770) im Schnaps oder Jonagold-Äpfel, die aus einer Kreuzung zwischen Golden Delicious und Jonathan (circa 1826) bestehen, Spitzenführer im Sortiment. Alte Sorten sind häufig für ihren ausgefallenen Geschmack und ihre Widerstandsfähigkeit bekannt. Apfelsorten wie die Marcpanara weisen mitunter eine deutlich höhere Konzentration an gesundheitsförderlichen sekundären Pflanzenstoffen auf. Doch im Supermarkt finden sich vor allem die modernen, gespritzten Sorten im Überfluss.

Mit dem Wandel in der Landwirtschaft könnte man meinen, dass die alten Sorten aus dem Gedächtnis verschwinden, doch Martin ist sich sicher: „Nein, sie geraten nicht in Vergessenheit.“ Denn gerade das Obstangebot basiert auf vielen alten Sorten. Birte wirft ein: „Auch bei Neuzüchtungen spielen die alten Sorten eine Rolle, wenn bestimmte Eigenschaften erhalten bleiben sollen.“

„Etwas Sinnvolles zu tun für Natur und Menschen. Gesundes Essen zu produzieren und zu konsumieren. Und einen Lebensraum für alles Mögliche zu schaffen – das ist was zählt“

Birte Straub

Gemeinsam wachsen

Sinn, Nachhaltigkeit und ein verantwortlicher Umgang mit der Natur, das treibe sie an. Martin ergänzt lächelnd: „Man möchte auch eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen. Wir wollen zeigen, dass es anders geht, landwirtschaftlich Lebensmittel herzustellen.“

Auch wenn alte Sorten kaum den Sprung in die Supermarktregale schaffen, bleibt für Martin und Birte klar: Die Arbeit – vom Tagesgeschäft über ehrenamtliches Engagement bis hin zur Kinderbetreuung – ist herausfordernd, aber erfüllend.

Das eigene Glück in naturbezogenen Berufen zu finden, vor allem wenn seit der Kindheit eine Faszination besteht, ist keine Einzelgeschichte. Doch wie kann man dieses Glück finden, wie stehen Menschen dem Handwerk gegenüber und was hat eigentlich der Kapitalismus damit zu tun? Im Podcast „Back to the roots: Sind alte Berufe die Zukunft?“ findet ihr die Antworten auf diese Fragen.

Cheyenne Christmann & Nele Gregor

Traditionelle Berufe stehen für Verantwortung, Wissen und Naturnähe – und für Fragen, die uns alle betreffen. Wir durften mit Menschen sprechen, die diese Berufe leben. Nicht aus Nostalgie, sondern aus Überzeugung. Wir haben uns gefreut diese Perspektiven kennenzulernen.