Hirne in Schubladen – und wir mittendrin!

Sie halten sich für rational, intuitiv oder emotional – und verhalten sich am Ende ganz anders.

Sechs Menschen, die glauben zu wissen, wie sie denken – ein Experiment, das ihr Selbstbild auf die Probe stellt. Eine Geschichte über Denkklischees und die Frage: Kann man Denken wirklich so konkret einordnen?

von Lilian Freidl und Celine Kaufmann

„Bist du gut in Mathe? Kommst du oft zu spät zu Treffen? Lässt du dich von deinen Emotionen leiten?“ Mit solchen Fragen werben Denktests wie der Gehirndominanz-Test von Lerntipp.com und vielen anderen Tests im Internet. Sie begegnen uns auf TikTok, in Zeitschriften und im Radio. Diese Tests sind inzwischen weltweit verbreitet. Allein der Myers-Briggs-Typindikator (MBTI), einer der bekanntesten Persönlichkeitstests heutzutage, wird laut der New York Times jährlich über 2 Millionen Mal durchgeführt. Er teilt Menschen anhand einfacher Fragen in vier grobe Denkkategorien wie Analysten, Diplomaten, Wächter und Forscher ein.

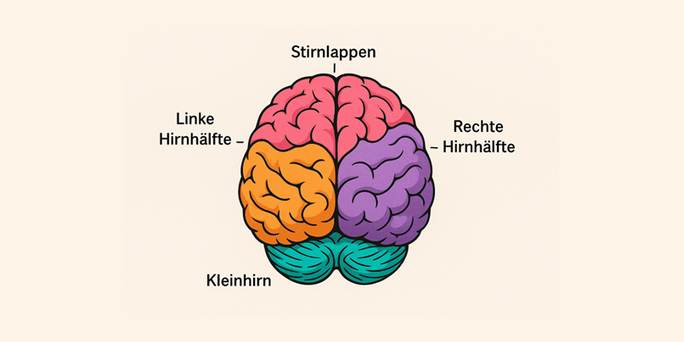

Das Ziel solcher Tests? Menschlichen Denkstilen mit ein paar Fragen auf den Grund zu gehen und zu ermitteln, ob bei einem Menschen die rechte oder linke Hirnhälfte dominiert. Eine klare Einteilung, die neurowissenschaftlich längst überholt ist. Dennoch teilen Menschen sich und ihre Mitmenschen schnell in Kategorien, wie logisch-linksdenkend oder kreativ-rechtsdenkend, ein. Doch was passiert, wenn die Grenzen zwischen diesen Kategorien verblassen und aus dem Schwarz-Weiß-Denken ein bunter Farbhimmel entsteht?

(Selbsttest mit Originalfragen aus Online-Test; Bild erstellt mit Chatgpt)

Mythos versus Forschung – ein kurzer Rückblick

Kreative Menschen nutzen die rechte Hirnhälfte, analytisch Denkende die linke. So der Mythos in unserer Gesellschaft seit den sogenannten Split-Brain-Experimenten von Roger Sperry in den 1960er Jahren. Der US-amerikanische Neurobiologe trennte bei Epilepsie-Patient:innen die Verbindung zwischen den Hirnhälften. Er untersuchte so isoliert die Funktionen der Hirnhälften, auch bekannt als Hemisphären. Dabei wurde früh erkannt, dass die linke Hirnhälfte für Sprache zuständig ist, während die rechte Hemisphäre räumliche Aufgaben behandelt.

Diese Erkenntnisse führten daraufhin in der Gesellschaft schnell zu der Fehlinterpretation, die rechte Gehirnhälfte sei ausschließlich kreativ und die linke logisch. Aus einer ursprünglich differenzierten wissenschaftlichen Beobachtung entwickelte sich mit der Zeit eine populäre, aber vereinfachte Vorstellung. Doch so klar ist es nicht. So untersuchte unter anderem eine 2013 durchgeführte Studie von Jared Nielsen, Psychologe und Neurowissenschaftler, 1.000 Personen im Alter von sieben bis 29 Jahren. Er hat dabei keine Hinweise darauf gefunden, dass Menschen eine dominante Gehirnhälfte vorweisen. Es gibt zwar funktionale Unterschiede zwischen den beiden Hemisphären, doch kann man nicht von einem links fokussierten oder rechts fokussierten Denken sprechen. Wie Oswald Hasselmann, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt auf Neuropädiatrie, erklärt: „Es gibt zwar Schwerpunkte, aber wir denken in Netzwerken und nicht in Hemisphären.“ Hirnareale arbeiten also zusammen und die genutzten Bereiche verändern sich, je nach Aufgabe.

Obwohl die Verbindung zwischen den Hemisphären bei den Patient:innen durchtrennt war, zeigten sie im Alltag eine bemerkenswerte Normalität. Denn was Hirnscans heute sichtbar machen: Das Gehirn ist ein Netzwerk aus Milliarden von Verbindungen. Es ist ständig in Bewegung, lernfähig und reaktionsschnell. Eine besondere Rolle spielt dabei die linke Hemisphäre durch ihre Interpreter-Funktion. Sie versucht, Erlebnisse und Verhalten zu einer sinnvollen Geschichte zusammenzufügen, auch wenn die rechte Hemisphäre unbewusste oder emotionale Informationen steuert. Ob das Gehirn nach einer Trennung zwei Wissensspeicher entwickelt oder ein einheitliches bleibt, ist weiterhin Gegenstand intensiver Forschung.

Aber warum hält sich die Vorstellung vom rechten und linken Denken trotz wissenschaftlicher Einwände? Vielleicht, da sie sich schlichtweg gut und einfach anfühlt? Verständlich für den Laien? Denn während die Neurowissenschaft sagt, dass es kompliziert ist, entgegnet die Pop-Psychologie: „Mach einen Test – und finde deinen Denktyp!“ Denn Menschen haben oft ein Grundbedürfnis nach Orientierung.

Abbildung 1: Aufbau eines menschlichen Gehirns (KI generiert)

Das Selbstbild – Denktyp oder Denkgewohnheit

Abbildung 2: Zwei der Probant:innen - Konsti und Jonas

Zwei Menschen. Eine Aufgabe. Und zwei sehr verschiedene Arten, sie zu lösen. Das Szenario? Ein logisches Rätsel über Zugangsrechte, Ausweisfarben und Projektzahlen in einem fiktiven Unternehmen. Wer darf in welches Gebäude und warum?

Jonas sitzt leicht vorgebeugt auf seinem Stuhl. In der linken Hand dreht er gedankenverloren eine seiner braunen Locken, sein rechtes Bein wippt auf und ab. Seine Stirn ist in Falten gelegt, die Augen wandern schnell über das Blatt. Er springt zwischen den Zeilen, wiederholt einzelne Begriffe des Textes leise, als möchte er Ideen laut anklingen, um sie greifbar zu machen. Jonas wirkt offen und kreativ verzweigt. Es scheint, als verfolge er mehrere Gedankengänge gleichzeitig, ohne sich direkt für einen zu entscheiden.

Konstantin beginnt hingegen geordneter. Er liest zuerst die Frage am Ende der Aufgabe, bevor er sich Satz für Satz durch den Text arbeitet. Von Anfang an weiß er, wonach er suchen muss und sortiert somit im Kopf alles aus, was ihn nicht näher Richtung Lösung führt. Seine Augen scannen konzentriert, sein Blick ist klar. Konstantins Stimme ist ruhig, freundlich und strahlt Selbstsicherheit aus. Er denkt klar und analytisch. Dabei erkennt sein Blick sofort, was wesentlich ist. Zwei Herangehensweisen. Beide aufmerksam und zielführend, aber mit völlig unterschiedlichen Mitteln.

Selbsteinschätzung Jonas

Selbsteinschätzung Konsti

Weisen diese unterschiedlichen Denkstile auf unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften hin? „Wenn man denkt, man sei kreativ, nutzt man möglicherweise andere Denkwege. Aber das Selbstbild allein reicht nicht aus – entscheidend ist das Training“, so Oswald Hasselmann. Handlungen hängen also nicht so sehr vom eigenen Selbstbild ab, sondern von Gewohnheiten und den Wegen, auf denen Menschen gelernt haben, zu gehen. „Wenn jemand aus der IT kommt, hat er Denkgewohnheiten in abstrakten Schritten. Jemand aus dem Theater denkt eher in Mustern und Bildern. Trotzdem können beide zur gleichen Lösung kommen – nur über unterschiedliche Wege.“

Menschen werden geprägt. Durch ihre Mitmenschen, Hobbys oder Jobs. Man richtet sich über die Jahre immer wieder nach anderen Faktoren und orientiert sich um. Nur so bleibt das Gehirn formbar. Gleichzeitig hängt der Denkstil einer Person von der momentanen Situation ab. Mal wählt man strukturierte, mal kreative Wege – je nachdem, was die Umgebung verlangt. Doch nicht nur die äußeren Einflüsse haben Auswirkungen auf das Denken. Auch der innere Zustand einer Person spielt dabei eine wichtige Rolle. Wer nervös ist, denkt anders als jemand, der sich sicher fühlt. Wut kann schnelle Entscheidungen fördern, Traurigkeit hingegen zu analytischer Tiefe führen. So verändern sich Denkstile nicht nur über Jahre, sondern auch situativ. Dabei sind sie eng verknüpft mit dem, was wir fühlen, so der Experte.

Emotionen und Kontext – wenn Gefühle Denken lenken

„Das Herz sagt: Bleib! Der Kopf schreit: Geh!“ Kaum ein Satz bringt das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand so gut auf den Punkt wie diese Zeile aus dem Song ‚Herz über Kopf‘ des Künstlers Joris. Während der Kopf schon Argumente abwägt, schlägt das Herz schneller, da die Situation stresst, überfordert oder emotional aufwühlt. Entscheidungen trifft man selten nur mit Logik. Die Gedanken sind verbunden mit dem Empfinden. Oswald Hasselmann beschreibt es folgendermaßen: „Emotionen wirken wie ein Filter, durch den Informationen wahrgenommen, bewertet und verarbeitet werden.“

So schaltet unser Gehirn in extremen Situationen um. Dann geht es nicht mehr um logische Argumente, sondern mehr um instinktive Reaktionen. „Wenn ich extrem belastet bin, dann habe ich wahrscheinlich nur noch ein sehr stark intuitives oder instinkthaftes Denken“, erklärt Oswald Hasselmann. In diesen Momenten entscheidet nicht der Kopf, sondern der Körper. In Situationen, in denen man sich wohlfühlt, ist es andersrum: „Wenn ich mich geliebt und umsorgt fühle, dann kann ich große Schritte machen, weil ich auf einmal das Gefühl habe, man traut mir zu, dass ich einen Schritt gehen kann, den ich mir selbst vielleicht noch gar nicht zutraue.“

Emotionen können dem menschlichen Denken also auch als Motor dienen. Dies erklärt, weshalb Menschen in manchen Situationen gedanklich abblocken und in anderen einen Höhenflug erleben.

Keine starren Kategorien: Wie flexibel unser Denken ist

Die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen und neu zu organisieren, nennt man neuronale Plastizität. Sind bestimmte Hirnareale nach einem Schlaganfall zum Beispiel dauerhaft geschädigt, so können andere Bereiche des Gehirns ihre Aufgaben übernehmen.

Was ist neuronale Plastizität?

Neuronale Plastizität beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Erfahrungen zu verändern. Nervenzellen können ein Leben lang neue Verbindungen knüpfen, bestehende stärken oder abbauen. Dies ist abhängig davon, wie häufig sie gemeinsam aktiv sind. Neue Verbindungen ermöglichen es uns, zu lernen, Erinnerungen zu speichern und uns an neue Situationen anzupassen. Auch nach Verletzungen kann sich das Gehirn neu organisieren und Aufgaben anderen Hirnarealen zuteilen.

Denken ist ein fortlaufender Prozess, der von Erfahrungen, Emotionen und Umweltfaktoren beeinflusst wird. Die Annahme, dass es klar definierte Denktypen gibt, ist dabei zu einfach gedacht. Sie unterschätzt, wie anpassungsfähig das Gehirn ist. Je nach Situation und welche Denkwege Personen im Laufe ihres Lebens geübt haben, denken sie logisch oder kreativ.

Aber wie sieht das im Alltag genau aus? Um herauszufinden, wie unterschiedlich Menschen an Aufgaben herangehen und ob ihre Strategien wirklich zu dem passen, wie sie sich selbst einschätzen, haben Jonas und Konstantin zusammen mit vier anderen jungen Menschen im Videobeitrag ein Experiment mit verschiedenen Denkaufgaben durchgeführt.

Denkstile sind also keine festen Eigenschaften einer Person, sondern mehr als das. Sie sind erlernte Verhaltensweisen, die sich wandeln und anpassen. Was Menschen für einen Denkstil halten, ist oft das Ergebnis von Erfahrung, beruflicher Prägung oder sozialem Umfeld. Menschen lassen sich also nicht in konkrete Schubladen wie „logisch“ oder „kreativ“, „emotional“ oder „rational“ einteilen. Denken ist flexibel und vielschichtig. Wer versucht, es in starre Schubladen zu packen, übersieht das Entscheidende: Denken ist kein statisches System, kein schwarz-weiß – es formt sich, verändert sich und verleiht unserer Welt Farbe.

Lilian Freidl & Celine Kaufmann

Wir haben uns im Studium oft zwischen Logik, Kreativität und Bauchgefühl wiedergefunden. Aus dieser Beobachtung heraus wollten wir wissen: Lassen sich Denktypen wirklich so klar einordnen – oder denken wir alle viel freier, als wir glauben?