aM oFFENEN hERZEN

Shannon und Romina sind viel mehr als Betroffene sexualisierter Gewalt – Sie sind „Gefährtinnen“. Ihre Geschichten enttabuisieren, machen Mut und zeigen, dass der Weg zu persönlicher Heilung nicht immer im Gerichtssaal endet.

© Elena Tews

„Ich habe mich sehr lange als Überlebende und auch als Opfer gesehen“, erinnert sich Shannon Gäde. Mit diesen Worten könne und wolle die 25-Jährige sich heute nicht mehr identifizieren. Heute sieht sie sich als „Gefährtin“.

„Die eigentliche Bedeutung von diesem Begriff ist mir erst klar geworden, als ich angefangen habe, gemeinsam mit Shannon einen Weg zu gehen, den ich vorher so nicht gegangen bin“, erklärt Romina Maria Rullo und lächelt. Es gehe darum, sich „bedingungslos zu vertrauen und zu verstehen“, denn die beiden Frauen teilen ein Schicksal: Sie sind Betroffene sexualisierter Gewalt und sie haben sich dazu entschlossen, ihr Schweigen zu brechen – jeden Freitag aufs Neue, denn dann erscheint die nächste Folge ihres Podcasts „Gefährt:innen“.

Glitzer und Schmerz

Das Ziel von „Gefährt:innen“ ist es, Mut zu geben, Hoffnung zu geben und vor allem Leuten eine Stimme zu geben.“ Dass ihre Community stetig wächst, stimmt Shannon manchmal aber auch traurig. „Jede Followerin mehr bedeutet auch eine Gefährtin mehr.“ Als sie das ausspricht, wird sie für einen kurzen Moment ganz ernst.

Man wolle das Licht sein, dass jemand gerade braucht oder das „Glitzern in den Augen“, meint ihre Podcast-Kollegin Romina. Spätestens als die erste „Gefährtin“ dann zu Gast in ihrem Podcast war, sei ihnen klar geworden, dass man nicht nur für sich spreche. „Es geht zwar um unsere Geschichten, aber es geht hier um so viel mehr“, betont Shannon.

Romina und Shannon © Elena Tews

Knapp vier Jahre ist es nun her, dass ihre eigene Geschichte begann – dass sie vergewaltigt wurde. In diesem Moment habe der Täter ihr einen Teil ihrer Seele genommen.

„Ich wusste ganz genau, dass ich diesen Schmerz überleben musste,“ sagt Shannon bestimmt. Aus diesem Grund habe sie sich damals dagegen entschieden, die Tat zur Anzeige zu bringen. „Ich habe mich einfach nicht in der Kraft gesehen, das durchzuziehen.“ Außerdem sei sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht sicher gewesen, ob ihre Eltern ertragen könnten, zu erfahren, was ihrer Tochter passiert ist. Das habe für sie ausgeschlossen, rechtliche Schritte zu gehen – anders war es bei ihrer „Gefährtin“ Romina.

„Mein Vorfall hat sich wie ein Unfall angefühlt“, beschreibt sie die ihr im Jahr 2017 widerfahrene Tat. Alles ist in einer einzigen Nacht passiert und noch am Morgen sei die Polizei bei der heute 34-Jährigen gewesen und es wurde Anzeige erstattet.

Schnell habe sich herausgestellt: Bei dem Täter handelt es sich um einen einschlägigen Sexualstraftäter, gegen den bereits eine weitere Anzeige vorlag. Die Staatsanwaltschaft Dortmund habe daraufhin geklagt und Romina stand ganze drei Prozesse als Nebenklägerin durch.

Über die Verarbeitung der eigenen Traumata, den Umgang mit Betroffenen und den Druck, eine wachsende Community zu leiten, habe ich mit Shannon, Romina und unseren beiden Expertinnen gesprochen.

„Das ist eine Straftat“

„Ob ein Gerichtsprozess bei der Verarbeitung eines solchen Traumas behilflich sein oder sogar das Gegenteil bewirken kann, ist sehr individuell und hängt immer von der jeweiligen Person ab“, weiß Lina Lippke, Sozialarbeiterin und Fachberaterin für Traumatherapie beim Frauen-Notruf Münster. „Das ist eine Straftat und die muss zur Anzeige gebracht werden“, sei dabei immer der erste Impuls. In der Beratung beim Frauen-Notruf werde jedoch weder versucht, die Betroffenen von einer Anzeige zu überzeugen, noch ihnen davon abzuraten. „Wir informieren über den Prozess und die Schritte, die auf einen zukommen“, sagt Lippke. Man müsse sich als Betroffene darüber bewusst sein, dass mit einer Anzeige ein sehr langwieriger Prozess in Gang gesetzt wird. „Allein bis die Entscheidung gefällt ist, ob es überhaupt zu einem Verfahren kommt, können mehrere Monate vergehen“, erklärt die 32-Jährige.

Lina Lippke möchte mit ihrer Arbeit beim Frauen-Notruf Münster Tabus brechen. © Frauen-Notruf Münster

Es gibt bei derartigen Fällen kein ‚Richtig‘ und kein ‚Falsch‘“, betont Petra Hödl auf die Frage, ob es eine Art moralische Verpflichtung dazu gebe, eine Vergewaltigung anzuzeigen. Wie lange sie als „Opferanwältin“ für den Weißen Ring gearbeitet hat, weiß die Fachanwältin für Strafrecht schon gar nicht mehr: „15, vielleicht 20 Jahre?“ Mindestens sieben davon leitete sie die Außenstelle in Passau. Grundsätzlich sei sie jedoch für eine Anzeige, denn: „Eine Täterin oder ein Täter, der das schon einmal gemacht hat, macht das wieder.“

Auch Shannon hat dieser Gedanke umgetrieben: „Ich kann nicht sagen, dass ich alles versucht habe, um den Täter zu stoppen.“ In ihrem privaten Umfeld seien damals Gerüchte aufgekommen, dass genau dieser Mann es wieder getan habe. „Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen.“ Sie hat sich Vorwürfe gemacht. „Ich habe mir gesagt: ‚Das hättest du verhindern können, dieses Leid hättest du dieser Person nehmen können.‘“ Erst jetzt, im Nachhinein, sei sich die 25-Jährige jedoch darüber im Klaren, dass dem nicht so ist, selbst wenn sie es versucht hätte. „Ein Täter, der davon überzeugt ist, zu vergewaltigen, wird vergewaltigen.“

Sensible Sprache

Warum wir von „sexualisierter Gewalt“ und nicht von „sexueller Gewalt“ sprechen…

Gewalt ist keine Form von Sexualität! Um dies deutlich zu machen, werden Begriffe wie „sexueller Missbrauch“, „sexuelle Misshandlung“ oder „sexuelle Gewalt“ heutzutage immer häufiger durch die Bezeichnung „sexualisierte Gewalt“ ersetzt. Gekennzeichnet wird sie durch den Zwang bei fehlender Gleichheit der Interagierenden und/oder die fehlende Zustimmung einer beteiligten Person.

Quelle: Bayerischer Jugendring

Dieses Täter:innenverhalten liege an einer inneren Einstellung, an einer mangelnden Wertschätzung gegenüber anderen und einem Hang zur Gewaltbereitschaft, meint Petra Hödl. Ihre Arbeit als Verteidigerin sei schuld daran gewesen, dass sie begann, sich intensiver mit dem Bereich des Sexualstrafrechts auseinanderzusetzen. „Zu Beginn meiner Anwaltstätigkeit wurde ich als Pflichtverteidigerin für einen angeblichen Vergewaltiger bestellt. Es kam zum Freispruch und mir ist damals schon aufgefallen, dass das beteiligte Opfer nicht so vertreten wurde, wie man es, meiner Ansicht nach, hätte machen können oder sollen.“ Daraufhin habe sie der damalige Außenstellenleiter des Weißen Rings in Passau angesprochen, ob sie sich nicht vorstellen könnte, auch Betroffene zu vertreten.

Recht und Gerechtigkeit

„Juristisch habe ich keine Gerechtigkeit erfahren.“ Auch das Urteil in Rominas Fall lautete nach drei langen Prozessen: „Freispruch!“

Laut Lina Lippke vom Frauen-Notruf Münster sehen sich Betroffene in solchen Fällen oft mit gleich zwei Traumata konfrontiert: „einmal mit dem traumatischen Erlebnis der Tat und einmal mit dem zweiten traumatischen Erlebnis durch ein womöglich schreckliches Verfahren, das schlussendlich zu nichts geführt hat.“ Während ihrer Arbeit komme die Sozialarbeiterin deshalb immer wieder an den Punkt, an dem sie sich die Frage stellt, „in was für einer Gesellschaft wir überhaupt leben.“ Derartige Urteile seien nichts anderes als ein Abbild dessen. „Das macht mich manchmal immer noch sprachlos, weil ich mir denke: ‚Das kann doch nicht sein!‘“

Auch Petra Hödl meint, ein Freispruch des Täters oder der Täterin sei der „Worst-Case“ und man hört, wie Mitgefühl ihre sonst so feste Stimme bricht. „Für das Opfer ist es das Schlimmste, was passieren kann: Es wird einem nicht geglaubt.“ Zudem werden viele Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gar nicht erst bei der Polizei angezeigt. Hödl sieht hierfür zwei Hauptgründe: „Grund A: Ich will nicht als schwach gelten. Grund B: Das tu ich mir nicht an.“ Oft liege es auch daran, dass die Übergriffe innerhalb der eigenen Familie geschehen und man diese nicht kaputt machen will. Es gebe außerdem Fälle, in welchen Betroffene direkt Schmerzensgeld vom Täter oder der Täterin fordern und als Gegenleistung von einer Anzeige absehen.

Für Shannon war es Grund B. Zu sagen: „Ich gehe jetzt zur Polizei und stelle mich dieser Befragung!“ sei, ihrer Meinung nach, ein großer Schritt. „Davor haben so viele Betroffene sexualisierter Gewalt Angst.“ Auch ihr hätten Leute davon abgeraten. „Tu dir das nicht an, das ist viel traumatisierender“, habe man der Betroffenen gesagt. Das darf nicht sein, ist sich Shannon heute sicher. „Man sollte dort doch Schutz und Hilfe finden und nicht die nächste traumatisierende Erfahrung miteinkassieren.“ Sie wolle als Mensch gesehen werden – nicht als Opfer.

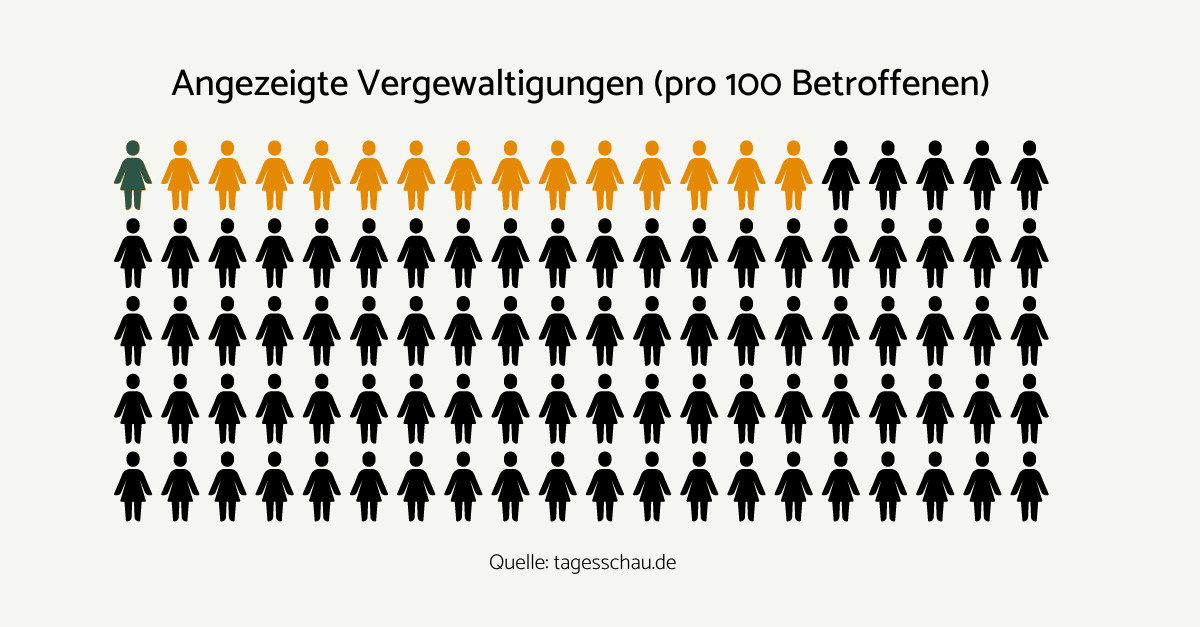

Im Schnitt entscheiden sich von einhundert vergewaltigten Frauen lediglich 15 für eine Anzeige des Täters. 85 Betroffene hingegen gehen nicht zur Polizei. Die letztendliche Verurteilungsquote der tatsächlich angezeigten Beschuldigten liegt bei nur 7,5 Prozent. In also nur etwa einem von einhundert Fällen erfahren betroffene Frauen juristische Gerechtigkeit.

Operation am offenen Herzen

„Meine Befragung könnte ich niemals wiedergeben“, bestätigt Romina die damaligen Sorgen ihrer „Gefährtin“. Als Verbesserungsvorschlag an die Justiz gibt sie ein bildhaftes Beispiel: „Chirurgen arbeiten ja auch in spezialisierten Bereichen: Einige sind in der Unfallchirurgie tätig, andere operieren am offenen Herzen.“ Das sei ihr Wunsch für unsere juristische Zukunft in Deutschland: Dass es überall Anlaufstellen mit besonders geschulten und spezialisierten Mitarbeitenden für den Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt, „für das Operieren am offenen Herzen“, gibt. So seien schon bei der Protokollaufnahme ihrer Aussage sehr viele Fehler gemacht worden. „Zum Beispiel wurden Sachen aufgenommen, die ich so nicht gesagt habe.“

Auch Petra Hödl sieht in Bezug auf den Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt Verbesserungsbedarf. Zwar ist ihr wichtig, zu betonen, dass sie sich sicher ist, dass derartige Fälle „von allen Beteiligten sehr ernst genommen werden“, dennoch müsse in Bezug auf gerichtlichen Opferschutz vermehrt aufgeklärt werden. Hier seien die gesetzlichen Vorgaben „in erheblichem Umfang ausbaufähig.“ Immerhin stehe die sogenannte „Opfervertretung“ noch gar nicht einmal so lange im Gesetz. „Vor allem anfangs war es wirklich problematisch zum Beispiel Richtern klarzumachen, dass Opfer Rechte haben und vertreten werden dürfen.“

Romina und Shannon möchten als Menschen und nicht nur als Betroffene gesehen werden. © Elena Tews

Außerdem sei Hödl „absolut dagegen“, dass entsprechende Aussagen von normalen Beamt:innen aufgenommen werden. „Die haben keine besondere Schulung und man hört immer wieder, dass der Umgang sowohl mit Opfern, als auch mit Tätern zu wünschen übrig lässt.“ Ihre Idee: Eine Einheit der Polizei, die sich nur um besagte Fälle sexualisierter Gewalt kümmert – „egal, ob es die sexuelle Beleidigung oder die schwerste Vergewaltigung ist.“

Dies hält auch Lina Lippke vom Frauen-Notruf für sinnvoll: „So könnte besser sensibilisiert werden.“ Zwar habe sie mit der Polizei in Münster bisher positive Erfahrungen in Bezug auf den Umgang mit ihren Klientinnen gemacht, trotzdem existierten nun einmal Vorurteile, die auch vor Beamt:innen nicht Halt machen. „Deshalb ist Aufklärung so wichtig.“ Sowohl bei der polizeilichen als auch bei der richterlichen Ausbildung müssten, so Lippke, entsprechende Schwerpunkte gesetzt werden.

Es gebe aber auch Positivbeispiele betont Shannon – zum Beispiel die Gewaltschutzambulanz der Charité Berlin. „Dort dürfen Betroffene ihre Beweismittel erst einmal sammeln und können dann nach Monaten oder auch Jahren entscheiden, ob sie die Tat zur Anzeige bringen oder nicht.“ Denn man müsse bedenken, in welcher emotionalen Situation sich traumatisierte Menschen nach einer solchen Gewalttat befinden. „Du hast einfach Angst“, beschreibt Shannon dieses Gefühl. Deshalb ist es so wichtig, Betroffenen diese Zeit zu geben. Doch die bundesweite Versorgungslage sei unzureichend: „Es gibt nicht nur in Berlin Opfer sexualisierter Gewalt, sondern auch in Hamburg, Dresden oder Frankfurt.“ Deshalb sei die Gewaltschutzambulanz der Charité, laut Shannon, ein guter erster Schritt, der zeigt, dass es möglich ist, „aber noch viel zu wenig.“

Notversorgung von Betroffenen

Was ist die Gewaltschutzambulanz der Charité?

Anfang 2014 konnte die Charité in Berlin mithilfe von öffentlichen Geldern eine sogenannte „Gewaltschutzambulanz“ eröffnen. So sollte ein niederschwelliges Angebot für Betroffene von sexualisierter sowie häuslicher Gewalt geschaffen werden. Erlittene Verletzungen können hier rechtsmedizinisch untersucht und dokumentiert werden. Dieses Angebot ist kostenfrei und ganz ohne polizeiliche Anzeige möglich.

Laut der Charité hätten sich allein in den ersten vier Betriebsjahren über 2500 Betroffene an die Gewaltschutzambulanz gewandt.

Quelle: Gewaltschutzambulanz der Charité

Auch Lina Lippke meint: „Luft nach oben ist immer.“ Vor allem was die Plätze in Frauenhäusern betrifft, seien die Kapazitäten ausbaufähig. Natürlich gehe es aber auch schlicht um die finanzielle Förderung von Beratungsstellen: „Nur so ist es möglich, noch mehr Themen mitaufzunehmen und mehr Personal einzustellen.“ Doch hierfür brauche es eine Enttabuisierung. „Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, über das viele Menschen nicht sprechen möchten“, weiß die Sozialarbeiterin nämlich nur zu gut.

Petra Hödl rät dazu, Angebote wie die Versorgung in der Gewaltschutzambulanz der Charité oder die Beratung des Frauen-Notrufs wahrzunehmen, um eine größtmögliche Chance auf eine Verurteilung des Täters oder der Täterin zu haben. „Auf jeden Fall sofort zum Arzt oder in die Notfallambulanz gehen, nicht duschen, Klamotten aufheben und auch sonstige objektive Anhaltspunkte, wie Quittungen, Disko-Stempel oder Bettwäsche, sichern.“ Zudem sollten sich Betroffene möglichst schnell an eine Vertrauensperson wenden oder zumindest Tagebuch führen. „Die Erinnerungen gehen wahnsinnig schnell verloren.“ Oft hätten ihre Mandanten Lücken oder Flashbacks. Deshalb rät die Anwältin: „Nehmen sie das Notizbuch mit auf Toilette – völlig egal.“ Sobald einem dann etwas einfällt, könne man es sofort festhalten.

Frieden finden

Obwohl Lina Lippke täglich schwere Schicksale von betroffenen Frauen begegnen, sei sie „nicht abgestumpft.“ Wenn die junge Sozialarbeiterin mit dem freundlichen Lächeln und dem Nasenpiercing dann doch einmal merkt, dass ihr ein Thema zu nahe geht, seien die Übungen mit ihren Klientinnen auch ein Werkzeug für sie selbst, um Abstand zu gewinnen. „Ich denke, ich habe da eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz.“ Trotzdem gehörten die Geschichten dieser Frauen für sie insofern zur traurigen Normalität, als dass jede siebte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer einer Vergewaltigung wird. Das Problem ziehe sich durch alle gesellschaftlichen Schichten und Altersklassen. „Hier muss strukturell etwas getan werden“, sagt Lippke voller Überzeugung.

Auf die Frage, ob sie mit ihrer Entscheidung, die ihr widerfahrene Tat nicht zur Anzeige zu bringen, im Reinen sei, antwortet Shannon schnell: „Ich musste ja meinen Frieden damit finden.“ Ihre Geschichte habe sie zu der gemacht, die sie heute ist. „Ich wäre trotzdem gerne so geworden, wie ich jetzt bin, auch ohne das überleben zu müssen. Ich hätte gerne darauf verzichtet.“ Jedoch würde sie sich, zum Schutz ihrer Eltern, vermutlich wieder genauso entscheiden und auf ihre „innere Kraft“ hören. Nach einer kurzen Pause fügt sie jedoch etwas leiser hinzu: „Ich bin zwiegespalten, ehrlich gesagt.“

Romina und Shannon geben Betroffenen sexualisierter Gewalt eine Stimme. © Elena Tews

Ihre „Gefährtin“ Romina hingegen ist sich sicher: „Trotz Freispruch des Angeklagten, würde ich auf jeden Fall wieder für mich einstehen und ich bleibe auch dabei.“ Sie wolle, dass ihre Geschichte sie persönlich wieder genauso prägt, in dem Wissen, dass sie alles versucht hat. Dennoch betont sie entschlossen: „Den inneren Frieden findet man nicht im Gerichtssaal. Den finden wir nur in uns selbst.“

Hinterlasse einen Kommentar